|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

【旅日記】

2020.9.26(土) 高鉄の開通でグンッと身近になった張家口

|

前日昼、ハードになるかも知れない旅に備え新源里の丸福で焼肉定食ランチ。 ご飯と味噌汁はお替り自由。デザートにアイスクリームかコーヒーが付いて50元は嬉しい。COVID-19による在宅勤務中はチョイチョイ世話になった。ランチメニューは他にも盛り沢山あるが、食べ比べた結果コレがNo.1だった。 ご飯2杯と味噌汁を1杯お替りし、しっかり充電完了。 |

||

|

丸福を出てバス停へ向かう途中、大使館街に差し掛かった所でドリアンの移動販売車に遭遇。 あんな所で商売して良いのか?しかし、荷台の奥に皮が山積みになっている所を見ると、結構売れるよようだ。 |

||

|

5:50 アパートを出発。外は未だ薄暗い。 先ずは地鉄13号線で清河へ向う。地下鉄は好きではないが、次の時間が決まっているので今日は仕方ない。 どこもそうだが、新しい路線の乗り換えできる駅の地下通路は非常に複雑に入り組んでいる。東直門の13号線もしかり。始発駅であるが複雑で遠い。発車待ちの列車に乗った時には汗を掻いていた。 |

||

|

6:05 発車。ガラガラ車両でゆったり。 今年の春節明けは日中でもこの程度だったが、通勤時はすし詰めに戻っているとか。 |

||

|

6:45 清河站で下車。 目の前に高鉄の清河站。アクセスはこうであって欲しい。◎ 正面に見えたカウンターへ行き、SMSで携帯に飛んで来た予約No.を見せ、パスポートを渡すと難無く火車票が出て来た。 |

||

|

さあ、待合へ行こう。 |

||

|

エスカレーターの先に仮設の様な入口。 ネット予約の場合は票は取らなくて良いそうだ。今日の相棒、坪井さんが言っていたのはこれのことか。彼は高鉄を使った出張がチョイチョイあるので詳しい。しかし、外国人もOKなのかは検証できていないらしい。 皆さんIDカードを翳して通過している。それは無理なので横のゲートへ行き、票とパスポートを出して通過。 |

||

|

巨大な待合。 ここが人で溢れることを想像すると恐ろしい。 |

||

|

改札前で坪井さんと待ち合わせ。 彼も票を受け取って来たので、票無しでの通過可否は不明のまま。しかし、改札ではゲートに票を通してもエラーになり、服務員にパスポートを渡すとスキャナに翳し通過できた。このことから、予約情報に個人情報が紐付いているので、ネット予約なら外国人も票無しでOKと推察する。 |

||

|

7:20清河発、内モンゴル自治区烏蘭察布行、G2401次。 張家口まで77元。 いよいよ出発。復興号がホームで待機している。 隣では、延慶区の青龍橋車站でスイッチバックする和諧号が発車を待つ。 |

||

|

始発なのでゆったり。 この路線は昨年末に開通。以前から、開通したら張家口へ行こうと考えていたが、COVID-19の影響で実現しないままだった。今回は張家口のバスも調査し綿密に計画を立てた。しかし、時間が読めないので復路の火車票は予約していない。さて、どうなることか? |

||

|

予約した席へ行くと先客あり。声を掛けると、案の定1列間違えていた。 霞みがかった清河を定刻に発車。 |

||

|

玩具の車内販売。面白い。 ドリンクとおつまみのワゴンも1度だけ通過。 |

||

|

明の十三陵辺りは靄が酷く先行き不安になった。 |

||

|

速度291km/h。昌平区の南口から八達嶺長城の下を貫通するトンネルに入っても揺れは少なく快適。 |

||

|

康西草原からは風力発電の風車を眺め、官庁水庫を横断。 鶏鳴驛古城はどこ?目を凝らしたが見つけられず残念。(反対側だった) |

||

|

8:19 張家口站で下車。定刻。素晴らしい。 張家口は北京から西へ約200km、河北省の西北部に位置する。町の由来は、15世紀前半に張文が城壁を備える駐屯地を築いて張家口堡と呼ばれるようになったことによる。モンゴル語で「門」を意味するカルガンと呼ばれた時代もあった。 中華民国期には察哈爾省の省都となったが、1952年察哈爾省の消滅と共に河北省に編入された。 古来より軍事上の拠点。郊外には万里の長城が築かれ、明代にはモンゴル遊牧民に対する防御拠点であった。 |

||

|

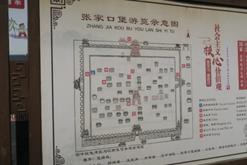

この駅も大きい。 サインを見ながらバスターミナルへ向かう。 ※初めに断っておくが、ここから先の解説文は百度百科などの情報サイトの中文を百度翻訳で日文にしたものをベースに、箸にも棒にも掛からない所だけ削除や添削したものが殆ど。役立つかどうかは貴方次第。 |

||

|

地上に出ると、正面にバスターミナルが見えた。 目指す1路は何台も並んでいる。このバスも始発なので乗り易い。 バス停へ着くや否や、バスが来た。しかし、財布から一卡通を出そうとしている間にドアが閉まり出発しそうになったので慌ててドアを叩き開けさせて乗り込んだ。坪井さんがカードリーダーに一卡通を翳すが反応なし。京津冀共通カードでないとダメなようだ。料金箱に1元札を1枚投入して乗車OK。安い!どれに乗っても、市内は一律一元。 |

||

|

9:05 順調に走っていたバスが動かなくなった。信号待ちか渋滞かと思ったが、右側をどんどん車が通過して行く。 |

||

|

車内が騒がしくなった。 |

||

|

開けっ放しのドアから外に出ると、バスの運転手が後ろに止った車の脇で怒鳴っていた。 お〜、接触事故だったか。 暫くして運転手が戻って来た。開口一番、「動かない。全員降りて次のバスに乗れ」。 |

||

|

100m程先がバス停。降ろされた乗客は、バス停まで行くべきか、ここで待つべきか、皆思案している様子。 そりゃそうだ、バス停まで行ってしまうと、もう一元取られそうだからな。 接触事故は日常茶飯事なのだろう、後続のバスは事故車の隣で停まり、全員積み込んだ。ただ、運が悪かったのは、このバスは初めから満員で、それが超満員になってしまったこと。 |

||

|

9:20 終点の明徳北で下車。 |

||

|

明徳北路の先に山が見えた。あの方向か? 取り敢えず目の前の古宏大街を横断。 |

||

|

横断すると、右手に「大境門 1km」の標識が見えた。 これを見て、標識に従って進む事にした。 しかし、これが大間違いだったことに気付いたのは、大境門から32路に乗って第二目的地の雲泉禅寺へ向かう途中だった。 |

||

|

ここでは、歩道はおろか車道にまではみ出して商売しても大目に見て貰える? |

||

|

長青路を進むと前方に長城が見えた。あと少し。 |

||

|

と思ったら、1kmぐらい歩いた筈だが、清水河北路で出て来た標識も「大境門 1km」。何じゃこりゃ! |

||

|

3つ目の標識。不安。 良かった。あと550m。細かいな~。自信の表れか。 |

||

|

この工事現場は修復か、開発か?何れにしても、目指すは2022冬季オリンピック。あと1年半。 |

||

|

駐車場はほぼ満車。そもそも小さいが。 |

||

|

現代のスマートボールは超高速で打ち出すんだなぁ〜。 |

||

|

9:44 お〜、出た~。大境門長城だ。 凧を上げるには絶好の広場。オバちゃん、頑張って売ってね。ドローンの練習にも持って来い。 右から来たオバちゃん、聞いてもいないのに長城へ登る道順など教えてくれた。 |

||

|

ここは張家口市の北端に位置し、崇禎17年(西暦1644年)に建てられ、350年余りの歴史を持つ。万里の長城の中の四つの関門*の一つで、唯一「門」と呼ばれる歴史上の重要な建造物。 北魏時代のものを基礎にし、遊牧民族の華北侵入を防ぐため1485年から建設が始められた。 |

||

|

1613年に出来た西境門。俗称、小境門。 往時は張家口へ出入りできる唯一の通路。そして、張庫大道の起点だった。 |

||

|

幾多の足を支えて来た敷石。今は強化ガラスの奥でゆっくりと眠る。 |

||

|

絶景!西太平山を駆け上る龍。 |

||

|

大き過ぎて門兵と肩が組めない。 |

||

|

大境門から城内へ入った。 暇なせいか、保安が親切にシャッターを切る。 オバちゃんが教えてくれた登城口は分かったが、チケット売り場が無い。 |

||

|

城内では修復作業が急ピッチ?で進んでいた。 |

||

|

再び城外へ出てチケットを購入。13元。5年前の地球の歩き方に載っていたのと同じ値段だった。 東太平山の稜線にも長城が見渡せる。 |

||

|

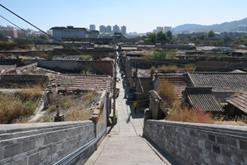

早速登城。 入口で服務員のオヤジにチケットを渡した。パンチで穴を開けるか、切り込みを入れて返されるものだと思っていたら、足元の段ボール箱に投げ入れた。何ちゅうこっちゃ。あちこちでポイ捨てされるのは困ると思うが、、、 城壁は、先ほど歩いて来た清水河北路まで続く。 |

||

|

大きなビルが雰囲気を壊し残念。 |

||

|

古いのか新しいのか?目を凝らしても分からない。 |

||

|

折角作ったものを長く持たせたい気持ちは分かるが、、、 |

||

|

「急だなぁ。登れるかなぁ。膝がねぇ〜」と、泣き言を言いながらチャレンジ。 坪井さんには、「私に構わず行きたい所まで行って」と言って見送った。 あぁ、後姿がどんどん小さくなって行く、、、 |

||

|

途中、天気が心配だったが、ここではスッカリ晴れて良かった。 |

||

|

目標にした烽火台に到着。もう足腰ガタガタ。 |

||

|

長城は西へドンドン延びる。 人影も見えるが、際限がない。ここで待っていてくれた坪井さんも、ここまでで許してくれた。 |

||

|

急な階段は下りが怖い。慎重に降りるが、太腿が笑って危険。 |

||

|

10:20 大境門長城を後に、城壁から北に見えた大境門大街のバス停へ向った。 そこは目指す32路のバス停だった。しかし、予定していた牌坊よりも2区先。 5分ほどでバスが来た。2区先は、、、大境門から真っ直ぐ南へ延びる正溝街の先だった!更に2区先は、1路の終点、明徳北だった!つまり、明徳北から真っ直ぐ北へ向っていれば、難無く最短距離で大境門に到着していた。あ〜、もっと良く調べておくべきだった。 |

||

|

11:07 終点の賜児山で下車。 前方の山に見えた建物が雲泉禅寺に違いない。 |

||

|

目的は、張家口の町の一望。特に、張家口堡を見てとること。 さて、どこまで上ればその風景に出会えるだろうか? |

||

|

11:18 賜児山の超急な坂道を必死に上り、雲泉禅寺へ到着。 明洪武二十六年(西暦1393年)創建の仏教寺院。立派な山門。しかし、階段が設けられた壁はコンクリートの張りボテでガッカリ。 新たに立像が出来たらしく、クレーンを使って作業が行われていた。 |

||

|

吊上げていたのは、立像の足元を囲う坐像。 |

||

|

最初の門に售票処があった。10元。 |

||

|

これは新しそう。 |

||

|

拝観者は少なく、写真撮影には持って来い。 |

||

|

上へ上へと続く。 |

||

|

金ピカの阿修羅。 見上げるのは寺の住職。 |

||

|

大きな大雄宝殿。鮮やかな装飾。 |

||

|

雰囲気が変わった。 |

||

|

この狛犬は年代物。 |

||

|

崖に幾つもの廟。 |

||

|

財神宝殿。これは大事。 |

||

|

すかさず坪井さんが賽銭箱のQRコードをスキャン。 お〜、100元。太っ腹!いや、1.00元だ。本人曰く、気持ちが大事とのこと。そりゃそうだ。 それにしても、何もかも電子決済で味気ない。 |

||

|

自然の洞窟を活用。 |

||

|

これは売り物? |

||

|

賜児洞。大きな洞窟だった。 |

||

|

最上部の千佛堂。 |

||

|

壁に小さな仏像がビッシリ。お見事。 |

||

|

千佛堂から見た張家口の町。確かに一望できる。 |

||

|

しかし、高層住宅に遮られ、張家口堡の全景は見えず。10年遅かったか。 |

||

|

羅漢洞には大きな座像が並んでいた。 |

||

|

もう登りたくない。 |

||

|

ピカピカに輝く戒壇。 |

||

|

隣には色褪せたお堂。正に今からピカピカに塗り直すところ。 日本の場合、歴史的建造物の保全には材料と職人に相当拘るだろう。しかし、ここではそんな様子は微塵も感じない。 |

||

|

安全祈願を口にしながら、許願廊の赤いリボンのトンネルを潜った。 |

||

|

バス停からもハッキリ見えた黄金の像。 まだ上があるが、ここで折り返した。 |

||

|

新車でいきなり全開。結果、小指に水膨れを作り佇む私。 坪井さんのLeicaにて。 |

||

|

北に目を向けると、山の稜線伝いに長く延びる長城が良く見えた。 |

||

|

韋駄殿。足が早い? |

||

|

立派なお寺だった。 |

||

|

雲泉禅寺から最終目的地の張家口堡へ向う。 賜児山から9路に乗っても良い様だが、事前調査に従い街を散策しながら徒歩で移動。 |

||

|

雰囲気がガラリと変わった。 恐らく、あのパラソルの先を左折。 |

||

|

城壁らしき土壁。間違いない。 |

||

|

西夹道の張家口古城西壁遺址。 辛うじて残っている感じ。風前の灯かも。 |

||

|

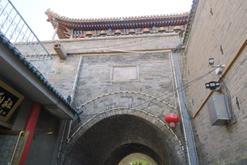

12:50 張家口堡の西門へ着いた。 |

||

|

この町は600年近くの歴史があり、現存する文物古跡は700余り。その中の非常に価値のある重点院は93ヵ所。全国の大中都市の中で最も完備している明清建築城の一つ。「明清建築博物館」とも言われている。張家口市街区の「原点」と「根」でもある。 |

||

|

門の奥に何軒も住宅が並んでいた。 |

||

|

素朴な感じで好感が持てる。 |

||

|

右奥の立派な建物は、察哈爾興業銀行旧址。 歴史的景観に水を差すクルマ。残念だ。 |

||

|

町の中心を南北に貫く鼓楼北街で仙人に出会う。 |

||

|

鼓楼北街突き当りの階段の先が玉皇閣。 廟の敷地面積は700㎡。廟の前には石獅子のペアと高い牌楼があり、牌楼の前の真ん中の横の額には「玉皇閣」の大きな字がある。裏には「柴空殿」の大きな文字の旗竿台がある。10m以上の高さの旗竿が立てられており、祭りがあるたびに色とりどりの旗が掲げられる。玉皇閣の建設は、日増しに増えている住民の精神的生活のニーズに適応した一方で、辺境の要衝力を強化し、一挙両得とも言える。 |

||

|

階段まで行くと、門は閉じられ張り紙が見えた。入れないようなので、上らず通過。 |

||

|

玉皇閣から西に続く小北門。 |

||

|

1529年に造られたと言うから、間も無く500年。歴史の息吹を感じる。 |

||

|

小北門の前に建つ財神廟。 典型的な明代の建築スタイルを持つ。砦の中の護国寺と呼ばれている。全国の大部分の財神廟と違い、趙公明ではなく忠臣を祭る。 残念ながら、門は閉ざされていた。 |

||

|

小北門から町に戻る。 |

||

|

玉皇閣に向かう階段を上り、町を眺めてみた。 玉皇閣のドアを押すと、予想に反して開いた。しかし、後ろから大声で制止された。 声の主は、あの仙人。仙人は、何往復もして椅子や家具を玉皇閣に運び込んでいた。 |

||

|

仙人が入った隙に、内部を撮影。ゴミ屋敷になっていないか心配したが、立派な姿が見えた。 裏に回ってみたかったが、さすがに入ることは出来ず。 |

||

|

鼓楼北路を南へ進む。 |

||

|

協標署旧址 |

||

|

ここもそうだが、多くの歴史的建造物は住宅になっていた。 |

||

|

関帝廟 |

||

|

拝観には登録が必要と言われ、面倒だったのでパス。 |

||

|

張家口堡劇場 元代に建てられ、清代に再建された。幅8.2m、奥行き9.4m、舞台の奥行き5.2m、台基の奥行きの大半を占めている。 |

||

|

町の中心に建つ文昌閣。 明万暦四十六年(1618年)建造。礅台と楼閣の二つの部分から構成され、平面は正方形。台基は南北14.5m、東西14.57m、面積211㎡、もとの高さ8m、後は市街区域の大通りのために路面を敷いて、今の高さは約7.5m。下は十字券の穴を開けて、4つの道、俗称の“4つの穴”。四門洞の中心に立って、頭をもたげると、券洞の中心のドーム坑道の屋根が見える。アーチの中央には研磨盤の大きさの丸い石板がはめ込まれている。中心の陰に八卦石が刻まれている。 |

||

|

四門洞の上にはそれぞれ石刻門の額を象眼し、正面には「文昌閣」、北には「鐘楼」、東には「鼓楼」、西には「山楼」と言う。 |

||

|

これは凄い! |

||

|

西側の門から登ることが出来るそうだが、開いていなかった。 |

||

|

文昌閣から鼓楼西街を西へ向った。 立派な建物が並んでいた。 |

||

|

大美玉商号。1948年には察哈爾省財政庁の事務所跡地。 大美玉商号は、乾隆年間から山西人常万達が対露貿易を営んだ拠点。この庭の建物は構想が巧みで、細工が繊細で、芸術的価値が高い。門楼の上にはツバキ、蘭、モクセイの花からなるチョウの図案で、吉祥富貴を寓意します。蝶の図案の両側に二本の小さな柱があります。上には虎が2匹。この建物はいくつかの西欧的な様式を採用しているが、レンガの模様は依然として中国の特色を保っている。その表門の二重アーチの上に、内外二重に浮き彫りにして、内部の真ん中の二つの基本的な対称性のカササギは牡丹の連理枝の間で遊んでいる。外層は連続模様の菊の唐草の紋様で、財源がもうもうとしている商業利潤価値への憧れを寓意している。 |

||

|

定将軍府 定安将軍が建立したと伝えられている。定安は満清の貴族で、漢の姓は「黄」。祖先は清軍と一緒に入関した後、張垣に駐屯した。定安はかつて僧グリーン沁に従って撚り糸を討伐したが、戦功のために一級品に昇格し、張家口を賜った。後は安定して張家口堡に武勇あふれる「定将軍府」を建設した。定将軍邸は現在の鼓楼西街2号から7号までの六連環院を含み、二進九連環四合院のために77軒の家屋がある。民国二十六年(1937年)12月に張家口に偽蒙疆銀行が設立され、その住所は定将軍府に選ばれた。そして、将軍公邸は重慶に日本侵略軍の犠牲となった。民国三十七年(1948年)張家口は二回目の解放後、察哈爾省を設立し、省人民政府は張家口市に駐在し、定将軍府が察哈爾省政府の駐屯地となった。 |

||

|

物凄く立派な造り。 |

||

|

鼓楼西街の突き当りに建つ観音寺。 |

||

|

搶才書院 140年の歴史を持つ。『万全県志』によると、清朝の光緒四年(1878年)には、察哈爾代の都統穆図善と万全県知県尹開は先に漢民族の紳商の寄付を集めて、銀の9000余両を費やして振才書院を建てた。搶才書院の「振る」は選ぶことで、「才」は人材という意味です。才能を振り回すということは、清王朝の統治を守るために人材を育成し、選抜するということ。敷地面積1510㎡、建築面積775㎡。書院は前後二つの庭に分かれている。部屋が50以上あり、両側には庭がある。書院の裏庭は清の光緒年間の建築で、学生が増えたため、民国初年には前庭の建築が増えた。 |

||

|

搶才書院は多くの遺跡を残している。門の外の両側の壁には二つの石碑がはめ込まれている。各幅は約2尺、高さは2丈で、石碑の頂上には二龍戯珠があります。左側の石碑には「張家口新築振才書院石碑記」という碑文が650文字ある。右側の石碑に刻まれている。「振才書院重約記」の碑文は631字で、きれいな楷書です。碑文は書院が一時盛を極め、遠近で有名な歴史を述べた。 石碑の向かい側は壁を照らす壁で、高さ、幅は約3丈。底部は3尺の高さの礎石があり、上に青い煉瓦のすき間がり、壁の上に偽の馬の頭がある。馬の頭の上に偽の3つがり、花卉を彫刻して、清代の建築の芸術の風格を反映している。 |

||

|

閉じた扉の間から内部を除くと、その一端が垣間見えた。 |

||

|

紹介されたポイントは全部制覇。 しかし、どれ一つとして内部は公開されていなかった。 |

||

|

鼓楼東街を東へ進んだ。 この通りは、金融街。 |

||

|

見るからに頑丈な造りの建物が並ぶ。 |

||

|

三井洋行旧址 全称三井物産株式会社青島支店の跡地。1920年建造。敷地面積約1466㎡、建築面積約2980㎡。二階の高二階、立面の目立つ部分は上下二階のエオニクスの壁柱を貫通している。屋根の上には孟莎式屋根と曲線がうねって並んでいる。屋根の上の虎窓は、ドイツ風の特徴を吸収している。 |

||

|

煉瓦積の壁をコンクリートで倒壊防止。そのやり方が物凄い。 壁の張り紙、足元の廃電柱をそのままに、コンクリートが盛ってある。ここまで遣るとは立派。 |

||

|

13:52 張家口堡の散策終了。 さあ、どこかで昼食を摂ろう。 |

||

|

やたらとTattoo屋が多い中聯精品服装商業街を通過。 |

||

|

賑やかな通りに入っても良い店が見つからない。 |

||

|

展覧館前の毛沢東像にご挨拶。 |

||

|

散々歩き回ったが、納得の行く食堂に出会えず。張家口站近くで改めて探すことにし、1路のバス停へ向った。 張家口はオリンピックで盛り上がっているだろうと思って来たが、ここまで全く気配無し。最後に出会えたかと思ったら、これも違っていた。本当にこの町が会場になるのか? |

||

|

15:07 張家口站前の食堂で遅い昼食。蘭州拉面と家常菜の店が並んでいた。どちらにするか相談していると、家常菜の前に座布団を敷いて座り込んでいたオバはんがツカツカ寄って来てセールストーク。クタクタになっていたので跳ね返す力が無く、家常菜に吸い込まれた。 出て来た木須肉盖飯は、飯の量が半端じゃない。尖椒肉絲盖飯を頼んだ坪井さんは完食。立派!赤峰製造の燕京ビールは、いつもの順義製造よりも更に水っぽかった。合わせて、25元/人なら許せる。 落ち着いた所で、高鉄のチケットを予約。検索すると、私と坪井さんでは結果が違っていた。変だとは思ったが、帰るだけなので、お互いに買えるチケットを予約。支払いも済ませ、駅に向かった。同じ区間でも帰りは86元。 |

||

|

駅に向かう地下道の入口で漸くオリンピックの片鱗を発見。 地下には自動発券機は何台も並んでいた。試しに動かしてみたが、ダメだった。直ぐに諦め、有人窓口を探した。ところが、地下には見当たらない。 |

||

|

15:43 一旦外に出て、正面入口から駅舎へ入った。安全検査を通り、発券カウンターへ。 朝とは違い、人が多い。それでも服務員のいない空カウンターが多くイライラする。そこに割り込もうとする輩。私が買ったチケットは、16:09発 G2426。発車時刻が迫って来たので、落ち着かない。 漸く前の処理が終わったので、少々強引にスマホとパスポートを差し出すと上手く通った。チケットを受け取り、待合へ向う手前のゲートで服務員にチケットとパスポートを渡す。坪井さんが先に渡した。すると、一呼吸おいて、「これは今日じゃない。10/1よ」と返って来た。 |

||

|

そうか、だから検索結果が違ったのか。画面を見せて貰ったが、日付が違っていたのには気付かなかった。 発車時刻が迫って来た私は、カウンターに戻る坪井さんの背中を見送りながらゲートを通過した。 間も無くして彼から連絡が来た。無事に交換できたとの知らせだった。少し遅れたが16:48発。良かった。 返信で、私の乗った列車がガラガラだったことを伝えると、とても残念がっていた。 |

||

|

指定した座席は、2人掛けの窓側 “F”。定刻に発車した列車の車窓から城壁が見えた。鶏鳴驛古城かとおもったが、まだ宣化区辺り。調べてみると、「大新門」と呼ばれる門だった。鶏鳴驛古城を写真に収めようと、下花園站を発車してからカメラを構えていたが、見つけられなかった。 17:55 無事アパートに到着。本日の歩行距離15.7km、25,799歩。上った階数57階。長年温めて来た企画を漸く実行できた。生で見る大境門は大迫力だった。雲泉禅寺は、ピカピカで歴史的建造物とは思えず。賜児山から張家口の町を一望するには10年遅かった。張家口堡では、車やビルが目障りだったが明清建築の景観を十分楽しめた。 思わぬ結末になったが、大満足の旅だった。 |

||