|

僩僐僩僐拞崙僶僗偺椃 |

|

|

|

|

|

|||

亂椃擔婰亃

|

2022.11.5乮搚乯

嶣傝揝偠偄偪傖傫偲弌夛偄儂僢僐儕 |

|||

|

愭廡偵懕偒揝摴峌傔丅栚巜偡偼丄嶰廳導偄側傋巗偺寉曋揝摴攷暔娰偲壿暔揝摴攷暔娰丅 儖乕僩偼丄掚揷嶳捀岞墍偺偁傞擇擵悾摶墇偊丅 Google Map偵傛傞偲丄慡峴掱111km丅偆〜丄儈僗僐乕僗偡傞偲僈僗寚偺婋婡丅 |

|||

|

10:00 導摴25崋丄撿擹杒惃慄傪僩僐僩僐忋傞丅 搤婫暵嵔偵側傞摴楬偺偨傔怱攝偟偨偑丄傑偩僎乕僩偼奐偄偰偄偨丅 |

|||

|

怱憻攋傝偺嶁傪忋偭偰峴偔僒僀僋儕僗僩偑懡偄丅 彮乆敡姦偄偑丄斵傜偵偼愨岲偺僐儞僨傿僔儑儞偵堘偄側偄丅 |

|||

|

2nd丄3rd丄2nd丄3rd丄壗搙僔僼僩僠僃儞僕傪孞傝曉偟偨偙偲偩傠偆丠 嶳捀傑偱傕偆堦懅丅 |

|||

|

擹旜暯栰偑梱偐壓偵尒偊傞丅 |

|||

|

10:18 傗偭偲嶳捀傊摓拝丅 梊憐奜偵僒僀僋儕僗僩偑彮側偄丅 偳偆傗傜斵傜偼丄媥宔偣偢壓偭偰峴偔傛偆偩丅僩儗乕僯儞僌偑栚揑側傜偦傫側傕傫偐丅 |

|||

|

峠梩偺婫愡偩丅 |

|||

|

傕偆彮偟僋儕傾偩偭偨傜椙偐偭偨側偀丅 |

|||

|

10:50 嶰婒揝摴杒惃慄廔揰偺垻壓婌墂傊摓拝丅 僾儔僢僩僼僅乕儉偺愭抂偑夵嶥岥丅廔拝墂側傜偱偼丅 偠偄偪傖傫偑嶰媟傪棫偰擬怱偵嶣塭丅偙偺曽丄壗偲晇晈偱墶昹偐傜傗偭偰棃偰偄偨両 暦偔偲丄儘乕僇儖慄偑岲偒偱丄偁偪偙偪嶣傝偵峴偭偰偄傞偦偆偩丅 乽娤岝抧傊峴偔偺偲堦弿乿偲尵偭偰偄偨丅峫偊偰傒傟偽丄偦偆偩傛側丅 |

|||

|

僾儔僢僩僼僅乕儉偺椬偵丄揮幵戜偑偁偭偨丅 儈僯僠儏傾斉乽儈僯揹儂僋偝傫乿偑偙偙傪憱傞丅 奐娰擔偵嶰婒揝摴杒惃慄偵忔偭偰垻壓婌墂偵棃傞偲丄500墌偱6儢寧桳岠偺塣揮柶嫋偑庢傟傞丅 偙傟偼柺敀偄丅扐偟丄2帪娫偺島廗偑偁傞偺偱帪娫偺偁傞帪偵丅 |

|||

|

杒惃慄偱妶桇偟偨徍榓6擭惢儌僯226崋丅 墱偺寶暔偑慡崙桞堦偺寉曋揝摴攷暔娰丅 偟偐偟丄巆擮側偑傜奐偄偰偍傜偢丅奐娰偼戞1丄戞3擔梛擔偺傒偩偭偨丅 寉曋揝摴偺彫宆楍幵偼丄徍榓弶婜偵慡崙偱300偐強傕憱偭偰偄偨偦偆偩丅 |

|||

|

帪崗昞傪妋擣丅 師偺楍幵偼丄丄丄11:39敪幵偐偀丅偍偭丄摓拝偼11:05丅娫傕柍偔偩丅 |

|||

|

偠偄偪傖傫偑乽墿怓偄僷儞僟婄偺楍幵乿偲嫵偊偰偔傟偨捠傝偩偭偨丅 偟偐偟丄堦椉偱棃傞偲巚偭偰偄偨傜丄嶰椉曇惉偱媓嬃丅孠柤偲寢傇楬慄偩偑丄偦傫側偵忔媞偑偁傞偺偐丠 寉曋揝摴婯奿偱塩嬈偟偰偄傞揝摴偼丄懠偵巐擔巗偁偡側傠偆揝摴撪晹丒敧墹巕慄丄崟晹嫭扟揝摴偑巆傞偺傒丅 婱廳偩側偀丅傢偞傢偞墶昹偐傜棃傞傫偩偐傜丅 |

|||

|

墂慜偵峴楍偺偱偒傞僷儞壆偁傝丅椙偄帠偩丅 崱棳峴偺崅媺怘僷儞愱栧揦丅 |

|||

|

11:16 栚惎傪晅偗偰偍偄偨R306増偄偺乽僉僢僠儞傕傕乿傊摓拝丅 僷僢偲尒丄忔梡幵偑30戜傎偳掆傑偭偰偍傝僪僉僢偲偟偨偑丄搹懕偒偺僨僀僒乕價僗偺幵偩偭偨柾條丅 偙偙偼丄乽擔懼傢傝偺1擔僔僃僼偺偍揦乿丅偙偺僐儞僙僾僩偑婥偵擖傝丄僐僐偵寛傔偨丅 壗偑怘傋傜傟傞偺偐側丠 |

|||

|

崱擔偺儔儞僠偼丄丄丄偍偋丄儊僀儞偼乽崪側偟僒僶傒偦幭乿丅椙偄偠傖側偄偐丅 擖揦偡傞偲丄愭媞偼柍偐偭偨丅擖岥偐傜惡傪妡偗傞偲丄奐揦傑偱懸偮條偵尵傢傟丄巄偟懸婡丅 |

|||

|

偛斞偼戝拞彫傪慖傋傞偲偺帠偱丄傕偪傠傫戝傪慖戰丅 棃偨〜丄旤枴偦〜丅 枴傕儃儕儏乕儉傕枮懌丅偙傟偱860墌偼婐偟偄偹丅 偙偺奅孏偼儔乕儊儞壆巒傔丄寢峔堸怘揦偑偁傞偑椙偄慖掕偩偭偨丅 |

|||

|

12:06 壿暔揝摴攷暔娰傊摓拝丅偙偙偼丄嶰婒揝摴嶰婒慄扥惗愳墂偺捈偖杒丅 僔儍僢僞乕偑敿暘奐偒丄僆僢僠儍儞偑幵偐傜壸暔傪塣傃擖傟偰偄偨偺偱奐偄偰偄傞偲巚偭偨偑丄丄丄 寧1夞偺奐娰擔偼丄柧擔偩偭偨丅巆擮丅 偙偪傜傕擔杮偱桞堦丄揝摴壿暔桝憲傪懳徾偲偟偰偄傞攷暔娰丅 |

|||

|

偙偺攷暔娰偼傗偗偵嵶挿偄偲巚偭偨傜丄扥惗愳墂偺媽壿暔儂乕儉傪堦晹棳梡偟偨傕偺偩偭偨丅 壿暔娭學偺帒椏傗壿幵偺晹昳摍偑廂憼偝傟偰偄傞傎偐丄N僎乕僕偺斕攧傕偁傞丅 擖娰柍椏丅塣塩旓偼婑晅偵傛偭偰榙傢傟丄幵椉斃擖丒揥帵丒塣塩偼儃儔儞僥傿傾偑扴偭偰偄傞丅 岲偒幰偺廤傑傝偲偼巚偆偑丄偙傟側傜寧1奐娰偱傕巇曽側偄丅 |

|||

|

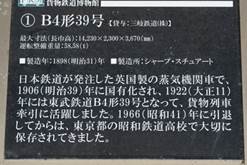

SL偼壗搙尒偰傕儚僋儚僋偡傞丅 搶晲揝摴 B4宍39崋 乮媽崙揝5650宍忲婥婡娭幵乯 |

|||

|

柧帯31擭乮1898擭乯

僀僊儕僗惢丅 徍榓41擭乮1966擭乯

搶晲揝摴偱尰栶堷戅丅偦偺屻丄搶嫗偺徍榓揝摴崅峑偱曐懚丅 嶰婒揝摴偵嵼愋偟偨僀僊儕僗惢2B僥儞僟乕婡娭幵偵崜帡偟偰偄偨偙偲偐傜丄嶰婒揝摴偑忳傝庴偗偨丅 |

|||

|

扥惗愳墂僾儔僢僩僼僅乕儉偺墶偵僞儞僋幵偑暲傫偱偄偨丅 奐娰擔偵偼僉僢僠儞僇乕傕棃傞傜偟偄丅 |

|||

|

揹幵偺拞偵丄戝偒側僇儊儔傪実偊偨僆僢僠儍儞偺枮懌偦偆側徫婄偑尒偊偨丅 |

|||

|

婣楬丄扥惗愳偺挰偺拞偵屆傃偨寶暔偑偁偭偨丅 椙偔尒傞偲丄梄曋嬊丅擖岥榚偺僪傾僈儔僗偵偼乽岞廜揹榖乿偺暥帤偺嵀丅偙偺僞僀僾偼弶傔偰尒偨丅 偳偆傗傜丄徍榓10擭乮1935擭乯奐嬊帪偵寶偰傜傟偨傕偺傜偟偄丅偝偰丄偙偺愭偳偆偡傞偺偐丠偙偙傕攷暔娰丠 崱擔偼偙傑傔偵儖乕僩傪妋擣偟偰恑傫偩丅儈僗偼堦搙丄50m傎偳峴偒夁偓偨偩偗丅僈僗寚偣偢椙偐偭偨丅 |

|||

|

2022.11.12乮搚乯

柤屆壆偺僆儌僂儅偄揦傪峌棯 |

|||

|

崱廡偼Rally Japan week丅悽娫偺惙傝忋偑傝偵姶壔偝傟丄帺暘偺拞偱傕惙傝忋偑偭偰棃偨丅 柧擔偼嵟廔擔丅揤婥梊曬偵斀偟塉偑崀傜側偗傟偽丄擔杮戝惓懞慜傪捠夁偡傞幵椉傪尒偵峴偔偙偲偵偟偨丅 偲尵偆帠偱丄柤屆壆巗撪丄偦傟傕嬌嬤応偱儖乕僩愝掕丅 |

|||

|

10:25庣嶳嬫悾屆偺彲撪梡悈尦崬旙栧傊摓拝丅 彲撪愳偵壦偐傞導摴102崋慄偺悈暘嫶丅 柤揝彫杚慄偑忋斞揷偐傜枴琥傑偱抧壓傪憱傞傛偆偵側傝晽宨偑曄傢偭偨丅 |

|||

|

彲撪梡悈尦崬旙栧偼彲撪愳偐傜偺庢悈岥丅導摴偺捈偖榚偵偁傞丅 傕偆壗廫擭傕捠偭偰偄傞摴偩偑抦傜側偐偭偨丅 偦偟偰丄偙偙偐傜杧愳偑巒傑傞偙偲傕丅 |

|||

|

柧帯9擭乮1876擭乯奐嶍丅 恖憿愇傪巊梡偟偨旙栧偲偟偰偼柤屆壆偱桞堦尰懚偡傞傕偺丅 嶻嬈媄弍巎偐傜傒偰傕婱廳側堚峔丅 |

|||

|

杧愳偼慏塣偲梡悈傪栚揑偵孈傜傟偨丅 |

|||

|

偳偆傗傜崱傕摦偔傛偆偩丅 |

|||

|

10:34 杒嬫捯挰偺崟愳旙栧傊摓拝丅 栴揷愳偵壦偐傞嶰奒嫶偼棫懱偵側傝丄崿嶨偑夝徚偝傟婐偟偄丅 |

|||

|

栴揷愳偵宷偑偭偰偄傞偲巚偄偒傗丄彲撪梡悈尦崬旙栧偐傜堷偄偨梡悈偼栴揷愳偺抧壓傪捠傝偙偙傊宷偑傞丅 偦偟偰丄崟愳丄柤屆壆忛傊偲棳傟傞丅 3楢偺旙栧偵2偮偺愇抜偑偁傝丄姫忋婡偺忋壆偼栘憿偱徍榓55擭乮1980擭乯偵暅尦丅 偙傟傕抦傜傫偐偭偨丅 |

|||

|

旙栧偺榚偵偼乽揤慠僾乕儖偺旇乿偑寶偮丅 偐偮偰偙偺抧偵偼柧帯嬨乣廫擭偺崟愳奐鑧偺帪偵憿傜傟偨抮偑偁傝丄偙偙傛傝崟愳丒 彲撪梡悈丒屼梡悈丒巙夑梡悈丒忋斞揷梡悈偵暘悈偟偰偄偨丅偄偮偺崰偐傜偐丄偙偺抮偼乽揤慠

僾乕儖乿偲屇偽傟傞傛偆偵側傝丄偨偔偝傫偺巕嫙偨偪偑悈梀傃偵廤傑傝丄悈塲傗嫑掁傝側偳偺巚偄弌傪巆偟偰偄偨丅昐擭偵傢偨傝恖乆偵垽偝傟偰偒偨偙偺乽揤慠僾乕儖乿傕徍榓

屲廫擇擭偺嶰奒嫶億儞僾強寶愝偵傛傝巔傪徚偟丄崱偼柧帯枛婜抸憿偺愇慻旙栧偑丄傢偢偐偵愄傪偟偺偽偣偰偄傞丅 |

|||

|

10:55 拞嬫怴塰偺乽棫怘偄傔傫張 媑栰壠乿傊摓拝丅 揦偺慜偱僆儎僕払偑奐揦傪懸偭偰偄偨丅 昞偵偼丄TV偱徯夘偝傟偨1.2惙偺乽僺僢僠儍乕僐儘乿偺幨恀晅娕斅丅價僕儏傾儖偼椙偄偑丄丄丄 |

|||

|

偦偆丄偙偙偑乽僆儌僂儅偄揦乿丅 夛幮偺挀幵応偐傜450m丄曕偄偰7暘偺嫍棧偩偑斣慻偱徯夘偝傟傞傑偱抦傜側偐偭偨丅 楬抧偺墱丅揦偺擖傞價儖偼傾僕傾揑側丄堦庬堎崙偺暤埻婥偱柺敀偄丅 11:00奐揦丅挿偔側偭偨楍偺堦抍偑専壏偲徚撆傪偟偰擖揦丅 |

|||

|

僆乕僟乕偼丄僇儗乕偆偳傫1.2惙 1,050墌丅栺1.6kg偺僇儗乕偆偳傫偭偰偳傫側傫丠 僇儗乕偆偳傫偼崱廡3夞栚丅偄偮偐傜偦傫側偵岲偒偵側偭偨傫偩丠丠丠 懕乆偲媞偑憹偊丄捈偖枮惾偵側偭偨丅 偳偄偮傕偙偄偮傕暻偺儊僯儏乕傪尒忋偘傞丅 |

|||

|

棃偨〜丄偍〜僨僇僀両怺偝10cm傪挻偊傞偡傝敨忬偺槬偵暲乆丅偟偐偟丄偙偺怓墣丄偪傚偭偲寵側梊姶丅 揑拞両枴偑僗僩儔僀僋僝乕儞偐傜奜傟偰偄傞丅巆擮丅査傕岲傒偐傜偡傞偲丄擃傜偐夁偓傞丅 偦傟偵偟偰傕丄堦惗寽柦怘傋傞偑拞乆尭偭偰峴偐側偄丅 姰怘偟偨偑丄拞惙埲忋偼乬愨懳怘傋傟傑偣傫乭偲彂偄偰偁傞偩偗偺帠偼偁傞丅 師偵峴偔偙偲偑偁偭偨傜丄椙偔僆乕僟乕偑擖偭偰偄偨乽枴慩幭崬傒偺恊巕乿偵偟傛偆丅 |

|||

|

11:55 愮庬嬫忛嶳偺忛嶳敧敠媨傊摓拝丅 捁嫃偺墱偵挀幵偟丄奒抜傪忋傞丅 |

|||

|

偡傞偲惓柺偵嬻杧偑偁偭偨丅 偦偆偐丄偙偺嶳慡懱偑栚揑偺枛怷忛愓偩偭偨傛偆偩丅 |

|||

|

傕偆堦偮奒抜傪忋傝嶳捀傊弌偰僈僢僇儕丅 側傫偠傖偙傝傖丄偙偙偵挀幵応偑偁傞傫偐偄両 |

|||

|

枛怷忛偼丄揤暥17擭乮1548擭乯丄嶰壨崙徏暯巵傗弜壨崙崱愳巵側偳偺怤峌偵旛偊丄搶嶳媢椝偺枛抂偵怐揷怣廏偑抸忛丅幚掜怐揷怣岝偑庣傞庣嶳忛偲崌傢偣偰搶曽杊屼慄傪峔惉丅 怣廏偼丄偦傟傑偱偺嫃忛丄屆搉忛傪曻婞偟枛怷忛傪嫃忛偲偟偨丅 昗崅43m偺媢偵丄搶惣栺180m丄撿杒栺150m偺婯柾偱抸忛偝傟偨暯嶳忛偩偭偨丅 |

|||

|

昗崅43m偲偼尵偊丄寢峔挱傔偼椙偄丅 嬻杧偼暆10-16m丅幬柺偺拞暊偵丄偖傞偭偲堦廃孈傜傟偰偄偨偺偑尒偰庢傟傞丅 尰嵼偺堚峔偼丄摉帪旜挘傪巟攝偟偰偄偨怐揷怣梇偑彫杚丒挿媣庤偺愴偄偵旛偊1584擭崰惍旛偟偨傕偺丅 |

|||

|

杮娵愓抧偼忛嶳敧敠媨偺恄堟偲側偭偰偄傞丅 |

|||

|

幍屲嶰寃偱擌傢偭偰偄偨丅 |

|||

|

擇偺娵愓抧偵偼垽抦導偑寶愝偟偨Y宍偺媽徍榓弇摪偑寶偭偰偄傞丅 徍榓3擭乮1928擭乯丄徍榓夵尦偺婰擮帠嬈丄乽嫵壔揳摪乿乽恖偯偔傝偺揳摪乿偲偟偰丄摉帪擔杮寶抸峔憿妛偺尃埿丄嵅栰棙婍攷巑偺彆尵偺傕偲偵垽抦導塩慤壽庰堜彑丄懌棫晲榊乮愝寁庡擟乯丄崟愳枻婌乮堄彔恾丒崟愳婭復偺晝乯丄旜撶朚旻乮峔憿恾乯摍偑愝寁偟丄寶愝偝傟偨惵擭嫵堢袎飲硤鐐處{愝丅 600恖廂梕偺島摪丒恄揳丒嫵幒丒怘摪丒恾彂娰丒怮幒丒梺幒丒婱昽幒摍偺憤崌揑彅愝旛傪惍偊傞丅 屻偵忛嶳敧敠媨偵暐偄壓偘傜傟丄寶暔偼尰嵼垽抦妛堾戝妛偵戄梌偝傟偰偄傞丅巆擮側偑傜擖傟側偄丅 |

|||

|

杒懁偵偼丄徍榓6擭乮1931擭乯偵寶偰傜傟偨 栘憿暯壆偺媽徍榓弇摪晅懏懱堢娰偑偁傞丅 晲摴応乽梴怱揳乿偲偟偰丄尰嵼傕棙梡偝傟偰偄傞丅 晽奿偑偁偭偰椙偄側〜丅 |

|||

|

2022.11.19乮搚乯

帺摦幵偼堦曽捠峴丅偟偐偟丄擇椫幵偼彍偔丅壗偲慺惏傜偟偄挰両 |

|||

|

11/13乮擔乯丄Rally

Japan傪柧抭儕僄僝儞偱懱姶偡傞寁夋傪棫偰偰偄偨偑丄塉偺梊曬偱媰偔媰偔抐擮丅 梊曬捠傝拫慜偐傜塉偑崀傝丄斶偟偄傗傜婐偟偄傗傜丅 Rally Japan偺懱姶偼弌棃側偄偑丄傛傝怺傑偭偨偱偁傠偆峠梩傪栚巜偟婒晫導宐撨巗傊岦偭偨丅 |

|||

|

俉:47 R363偺尒惏摶傪墇偊丄嶰崙嶳揥朷戜傊岦偆岎嵎揰傪捠夁偟偨丅 峠梩偺怺傑傝偼丄庢傝傕捈偝偢廐偐傜搤傊偺僶僩儞僞僢僠丅晽偑椻偨偔側偭偰棃偨丅 崱擔偺R363偼捠峴検偑懡偔丄摶墇偊偼嫲傠偟偐偭偨丅 |

|||

|

9:06 慮栘岞墍偵摓拝丅 峠梩偺柤強丅枹偩丄偪傚偭偲憗偄偐丅 |

|||

|

偄傗偄傗丄拞乆偺傕偺丅 |

|||

|

栭偼儔僀僩傾僢僾偱堦抜偲旤偟偔側傞丅 |

|||

|

R363増偄傕拞乆偺傕偺丅 挀幵応傕嬻偄偰偄偨偐傜丄偙傟傪尒偨傜婑傝偨偔側傞傢側丅 |

|||

|

9:23 R363偲R419偺崌棳揰偵嫄戝側崫將偑尒偊偨丅 梋傝偺戝偒偝偵栚偑峴偔丅偙傫側強偵嶌偭偰丄婋側偔側偄偐丠 |

|||

|

僊僱僗岞擣偺悽奅堦嫄戝側旤擹從偺崫將丅崅偝3.3m丄暆1.56m丄墱峴2.4m丅憤廳検1懱15t丅僨僇僀両 暯惉偺乽傆傞偝偲憂惗帠嬈乿偱嶌傜傟偨偦偆偩偑丄偙偙偵嫄戝側梣傪嶌偭偰崫將傪從偄偨偲尵偆偐傜惁偄丅 僪儔儉娛9杮傪偮側偄偱墝撍傪嶌傝丄徏妱栘5000杮傪擱椏偵偟偰丄廧柉憤弌偱栭捠偟偺嶌嬈丅 惂嶌恖悢1,000恖丄從惉帪娫273帪娫丄12擔娫從偒懕偗偨丅 |

|||

|

9:46 擔杮戝惓懞傊摓拝丅 帺摦幵偼堦曽捠峴丅偟偐偟丄擇椫幵偼彍偔丅壗偲慺惏傜偟偄挰両 奨慡懱偲偟偰戝惓帪戙偺暤埻婥傪曐懚丒嵞尰偟偨揦曑丄帒椏娰丄攷暔娰側偳偑尙傪楢偹傞丅 梄曋嬊傗嬧峴偼幚嵺偺憢岥嬈柋傕峴偭偰偄傞丅 儊僕儍乕側巤愝偼嫟捠擖応寯700墌偱尒妛偱偒傞丅 |

|||

|

擔杮戝惓懞帒椏娰丅媽嬧峴憼丅宐撨巗巜掕桳宍暥壔嵿丅 栘憿3奒寶偰偺惣搹偼柧帯42擭乮1909擭乯丄栘憿3奒堦晹4奒寶偰偺搶搹偼戝惓7擭乮1918擭乯弙岺丅 偳偪傜傕姠晿丅撪晹偵偼庤摦偺僄儗儀乕僞乕偑偁傞丅 柧帯婜偺偙偺抧堟偱偼梴嶾嬈偑惙傫偱丄惗巺傪埖偆夛幮偑擹柧嬧峴偵敪揥丅 偙偺寶暔偼擹柧嬧峴偺憼偲偟偰寶愝偝傟丄擾壠偐傜梐偐偭偨傝攦偄庢偭偨傝偟偨枤傪廂擺偟偰偄偨丅 尰嵼偼丄柧帯偐傜戝惓帪戙偺嫵壢彂丄拁壒婡側偳傪揥帵丅 |

|||

|

R363増偄偺戝偒側柍椏挀幵応偱僩僀儗媥宔丅抧恾偱億僀儞僩偺埵抲傪妋擣丅 Rally Japan 傪懱姶偟偵棃偰偄偨傜丄偙偺曈傝偵偄偨偺偐傕丅 偙偺懞偼徍榓63擭乮1988擭乯丄宐撨孲柧抭挰偺挰偍偙偟偲偟偰峔憐丒棫懞偝傟偨丅弶戙懞挿偼崅曯嶰巬巕丅 擇戙栚 巌梩巕乮暯惉11擭乯丄嶰戙栚 抾壓宨巕乮暯惉27擭乯偲懕偔丅 |

|||

|

戝惓楬抧傊岦偭偨丅 2戙栚挰挿丒擹柧嬧峴憂巒幰 屘嫶杮岾敧榊巵戭偺擭峷暷傪擺傔偨暷憼偲峕屗帪戙偐傜懕偄偨屶暈栤壆偺憼偺娫丅 |

|||

|

偍〜丄椙偄姶偠丅 僴僀僇儔偝傫偑帡崌偄偦偆丅 崟偄塇栚斅偼丄嶸傪奜偡偲杊壩暻偺栶栚傪壥偨偡桪傟暔丅 偙偺楬抧偺嶁傪忋傞偲戝惓懞栶応偵弌傞丅 |

|||

|

擔杮戝惓懞栶応丅崙偺搊榐桳宍暥壔嵿丅宐撨巗宨娤廳梫寶憿暔丅 柧帯39擭乮1906擭乯弙岺丅栘憿2奒寶偰丅嶸姠晿丄婑搹憿傝丅奜暻偼壓尒斅挘傝丅栘惢偺忋偘壓偘憢偑偁傞丅 6戙栚偺柧抭挰栶応偲偟偰寶愝偝傟丄徍榓32擭乮1957擭乯傑偱栶応偲偟偰巊梡偝傟偨丅 偦偺屻偼彜岺夛媍強傗廤夛強側偳偲偟偰巊梡偝傟丄徍榓59擭乮1984擭乯偵擔杮戝惓懞偺峔惉巤愝偲側偭偨丅 擔杮戝惓懞偺愝棫宱堒側偳偑揥帵偝傟偰偄傞丅 |

|||

|

棤偵栭媰愇偑偁偭偨丅 拞墰偺戝偒側愇偑偦傟丅屻傠偺崅戜偵偁偭偨彫偝側墌暛偵巊傢傟偰偄偨嬀愇丅 柧帯偺弶傔丄偙偺壓傪棳傟傞彫愳偺愇嫶偵巊偭偨強丄栘屚傜偟悂偔搤偺栭丄沒乆偲堲傃媰偔惡偑棳傟扤偲側偔栭媰愇偲屇傇傛偆偵側偭偨丅 嫲傠偟偄丅 |

|||

|

戝惓儘儅儞娰 暯惉6擭乮1994擭乯偵奐娰偟偨梞晽寶抸丅 擔杮戝惓懞偺弶戙懞挿偱偁傞崅曯嶰巬巕丄擔杮戝惓懞媍夛偺媍挿偱偁傞弔擔栰惔棽偺憸偑寶偮婰擮娰丅 |

|||

|

儘儅儞娰偼崅戜偺尒惏傜偟偺椙偄応強偵偁傝丄尯娭慜偺僥儔僗偐傜挰偑堦朷偱偒傞丅 |

|||

|

媽嶰戭壠丅宐撨巗巜掕桳宍暥壔嵿丅 婙杮偺柧抦墦嶳巵偵巇偊偨嶰戭壠偺廧嫃丅柧抭挰攏栘抧嬫偵偁偭偨傕偺傪堏抸丅 尦榎尦擭乮1688擭乯丄5戙栚偺嶰戭梌師榊廳惓偵傛偭偰曣壆偑寶憿偝傟偨偲偝傟傞丅 嬤悽拞婜偺柉壠偺摿挜偑巆偝傟偰偄傞丅 |

|||

|

暻偵帡偮偐傢偟偔側偄 Rally Japan 偺億僗僞乕丅 梋塁偵怹偭偰偄傞偐丅 |

|||

|

柧抦忛愓傪栚巜偟丄媽嶰戭壠慜偺嶁傪忋傞偲僒僀儞偑偁偭偨丅 柧抦忛愓傑偱500m丅嫍棧偲曽岦傪妋擣偟偰慜恑丅 忋傝偑懕偔偺偩傠偆偲巚偭偰偄偨傜丄捈偖偵媫側壓傝偵側偭偨丅偙傟傪尒偰丄愭偑巚偄傗傜傟懄嵗偵抐擮丅 |

|||

|

柧抭岝廏備偐傝偺抧丄嬥暭幮 敧墹巕恄幮傊岦偭偨丅 揤徠戝恄偺敧恖偺墹巕傪釰傝丄暯埨帪戙偺揤楋嶰擭乮949擭乯憂寶丅愮擭傪挻偊傞楌巎傪帩偮嶻搚恄丅 尰嵼偺幮揳偼丄墑曮巐擭乮1678擭乯丄椞庡墦嶳埳師岞偵傛傞憿塩丅導偺廳梫暥壔嵿丅 恄幮嫬撪偺漭梩壧恖丒奰杮恖杻楥傪嵳恄偲偡傞乽奰杮恖杻楥幮乿慜偵丄岝廏偑晼傪怉偊偨偲揱傢傞丅 搨栧偼柧抦忛偺忛栧傪堏抸偟偨傕偺偲偝傟偰偄傞丅 |

|||

|

偙偙偺怓晅偒傕尒帠丅 |

|||

|

幮揳偵偼丄柧抭巵偺壠栦偱偁傞媕峓栦偑挙傜傟戝榓奊晽偺壧惞奰杮恖杻楥偺夋憸偑釰傜傟偰偄傞丅 |

|||

|

偙傟偑乽柧抭岝廏岞庤怉偊偺晼乿偐丠 偙偙偐傜戝惓揤峜傗戝惓帪戙偺弾柉偺曢傜偟偵娭偟偰揥帵偟偰偄傞戝惓帪戙娰傪栚巜偟偨丅 峴偭偰傒傞偲丄慡偔戝惓姶偺柍偄奜娤偵僈僢僇儕偟偰捠夁丅偲偙傠偑丄屻偵戝偒側尒棊偲偟偑敾柧丅 |

|||

|

10:41柧抭偺挰偺撿偵埵抲偡傞搚婒柧抭忛丒懡梾嵲傊摓拝丅 偙偙偼嶳捀嬤偔傑偱摴楬偑捠偠偰偍傝桳擄偐偭偨丅 偟偐偟丄懡梾嵲側偺偐棊崌嵲側偺偐丄偙偙偼柤徧偑傗傗偙偟偄丅 |

|||

|

愭偢岦偭偨偺偼丄偙偙偵傕桳偭偨乽柧抭岝廏岞嶻搾偺堜屗乿丅 柧抭岝廏岞偼丄嫓榎尦擭乮1528擭乯3寧10擔丄棊崌嵲乮搚婒柧抭忛丒懡梾嵲乯偱抋惗偟偨偲尵傢傟偰偄傞丅 嶰偺嬋椫偵孈傜傟偨堜屗偐傜偼丄栱惗帪戙偺愇婍傗從偗徟偘偨拰嵽丄宐斾庻偺曮庻摍偑弌搚偟偨傜偟偄丅 岝廏偺惗抋抧偼柧抭偐壜帣偐丠偙偺愭夝柧偝傟傞偺偩傠偆偐丠 |

|||

|

嶳捀偺棊崌嵲杮娵偵偼丄枒宍丄屨岥丄晲幰憱傝丄媞恖愙懸応強丄戝庤捠傝側偳偑偼偭偒傝巆偭偰偄傞丅 弌娵乮擇偺嬋椫乯偐傜偼尒惏傜偟偑椙偔丄嶰壨乮杒忦丄崱愳丄徏暯丄嶰戭乯丄拞攏奨摴乮怐揷丄怷乯丄怣廈乮晲揷丄恀揷乯摍偺摦偒傪偄偪憗偔懆偊丄楾墝傪忋偘傞応強偩偭偨丅 柧抭偺挰偺搶偺嶳悶偵丄堦嵺愒偔愼傑偭偨強偑偁傞偺傪尒偮偗丄傕偆堦搙挰傊岦偭偨丅 |

|||

|

10:59 偮偄偝偭偒丄僈僢僇儕偟偰捠夁偟偨戝惓帪戙娰偺椬偵儗僩儘側乽僇僼僃乕揤媣乿傪敪尒丅 僇僼僃乕偼柧帯枛婜偺搶嫗偵巒傑傝戝惓婜偵奺抧偺搒巗偵峀偑偭偨丅 乽僇僼僃乕揤媣乿偼嫗搒愮杮捠傝偵戝惓12擭偵奐揦偟徍榓弶婜偵偐偗偰暥壔恖偺娫偵柤傪抷偣偨丅 徍榓61擭丄暵揦偵摉偨偭偰愄夰偐偟偄SP儗僐乕僪傗撪憰丄廦婍堦幃傪戝惓懞偵婑憽丄偆偐傟墶挌偵暅尦丅 偦偟偰丄偙偙偑戝惓帪戙娰偺擖岥偩偭偨丅 |

|||

|

偆偐傟墶挌傪嶶嶔丅 偐偮偰偼堸傒壆偑棫偪暲傫偱偄偨偦偆偩偑丄妶婥偑柍偔巆擮丅 |

|||

|

峠梩傪扵偟偰偄偨傜栘憿偺戝偒側寶暔傪敪尒丅 妛峑偐偲巚偭偨傜丄戝惓弶婜偵奐嬈偝傟偨乽戝墫堛堾乿偲偄偆嶻晈恖壢偺昦搹偩偭偨丅 尰嵼偼丄崅楊幰偺曽偑夰偐偟偄巚偄弌傪岅傝崌偭偰擼傪妶惈壔偟丄惗偒惗偒偲偟偨枅擔傪憲傞偨傔偺偍庤揱偄傪偡傞乽夞憐朄乿偺丄幚慔傗尋廋丄晛媦悇恑傪峴偆柧抭夞憐朄僙儞僞乕偲偟偰妶梡偝傟偰偄偨丅 |

|||

|

尯娭偵偼乽巚偄弌妛峑乿偺昞嶥丅栚偺慜偺晽宨偼丄惓偵偦偺柤偺捠傝丅 夰偐偟偄偍傕偪傖傗惗妶梡昳丄拑偺娫偺僙僢僩摍偺揥帵傕偁傞丅 傑偩偦偺帪偱偼側偄偲帺晧偟偰偄傞偑丄嫽枴怺偄丅 |

|||

|

柪憱拞丄儗僩儘側椃娰偑寶偮曄懃偺巐偮妏偵弌夛偭偨丅 嵍 丗 偆偐傟墶挌傊 拞 丗 擔杮戝惓懞帒椏娰傊 塃 丗 墬杚偺曽曟強傊 丒丒丒

偙偙傪慖戰 |

|||

|

11:16柧抭岝廏偺曣丄墬杚偺曽曟強傊摓拝丅 墬杚偺曽偼丄扥攇峌棯偺廔斦偱恖幙偵側傝丄怣挿偺棤愗傝偵傛偭偰狩偵偝傟偨偲揱傢偭偰偄傞丅 擖岥偵乽揋偼杮擻帥偵偁傝乿丅偦傫側婥帩偪偵側傞傢側丅 |

|||

|

斶塣偺嵟婜傪偲偘偨丄墬杚偺曽傪幟傃丄棦恖偺柉偑寶棫偟偨偲偝傟偰偄傞丅 彨孯摽愳媑廆偵傛偭偰惂掕偝傟偨乽岞帠曽屼掕彂乿偺梻擭丄1743擭偵寶棫偝傟偨愇搩偵偼丄摉帪偺悽昡傪偼偽偐偭偰乽撿柍垻栱懮擛棃乿偲偩偗崗傑傟丄庽楊400擭傪挻偊傞榁庽乽崅栰枈乿傪墬杚偺曽偵偪側傫偱恄栘偲偟偰崱傕側偍悞攓偟偰偄傞丅 枅擭11寧枛偵偼嫙梴嵳偑幏傝峴傢傟偰偄傞丅 |

|||

|

11:24 柧抦忛潕傔庤搊忛岥傊摓拝丅 導摴33崋慄偐傜彮偟偦傟偨強丅挀幵応傕偁傝曋棙丅 壗偲丄偙偙偐傜峴偗偽偨偭偨偺100m偱僑乕儖丅 |

|||

|

偄偒側傝媫側奒抜丅 忋傝愗偭偰媓嬃丅杮娵傑偱190m偵墑傃偨両 |

|||

|

傑偨墑傃側偄偐堦枙偺晄埨傪書偒偮偮忋偭偨強偱丄杮娵偑尒偊偰埨揼丅 偙偺嶳忛偼傾僢僾僟僂儞偑僉僣僀丅媽嶰戭壠偐傜曕偄偰棃側偔偰椙偐偭偨丅 |

|||

|

杮娵傊摓拝丅 柧抦忛丄暿柤 敀戦忛偼丄曮帯尦擭乮1247擭乯偵柧抦墦嶳巵偺巒慶丄宨廳偑柧抦傪杮嫆抧偲偟偨帠偵巒傑傞丅 愴崙帪戙偵尰嵼偺杮奿揑側嶳忛偑峔偊傜傟偨丅 |

|||

|

棊崌嵲偱峠梩偺愨宨傪尒偮偗椙偐偭偨丅 尒偮偗偨億僀儞僩偵偼扝傝拝偗側偐偭偨偑丄偙偙偐傜偺挱傔傕慺惏傜偟偄丅 |

|||

|

忛偺堚峔偼丄嶳捀偺擇偮偺嬋椫偲捠徧乽弌娵乿傪拞怱偲偟偰丄搶惣400倣丄撿杒300倣偺忛嶳慡堟偵峀偑傞丅 摿昅偝傟傞偺偼丄庡梫側嬋椫傪埻銋偡傞戝婯柾側墶杧丒杧愗偲偙傟偲楢摦偡傞悿忬扜杧孮丅 偙偺傎偐偵傕弌娵偺嫄愇楍傗挋悈抮側偳尒強偑懡偄丅 婯柾丒峔憿偲傕偵旤擹崙傪戙昞偡傞嶳忛丅偙偙傪峌傔傞偺偼擄媀丅 |

|||

|

尒惏傜偟偑椙偄丅 巒敪偺柧抭墂傪敪幵偟宐撨傊岦偆柧抦揝摴偺楍幵偑捠傝夁偓偰峴偭偨丅 |

|||

|

撿懁偺弌娵傕峀偄丅 |

|||

|

偙偙偵偼娰偺慴愇偑巆偭偰偄偨丅 |

|||

|

撿偺抂偼墡栠偟偲屇偽傟傞戝扜杧丅 傎傏悅捈偺奟丅偙傟偼娙扨偵偼搊傟側偄偩傠偆丅 |

|||

|

12:03 摴偺墂偍偽偁偪傖傫巗丒嶳壀傪栚巜偟偰恑傒丄婥偑晅偄偨傜彫棦愳僟儉偩偭偨丅 嵟嬤偼杦偳塉偑崀偭偰偄側偄偑丄慜夞偲堘偄悈検朙晉丅 偙偺儖乕僩傪慖傫偩棟桼偼丄崱搙偙偦僨僇惙偺婫愡椏棟 忛嶳埩偱拫傪怘傋偨偐偭偨偐傜丅 挀幵応偼僶僀僋偑懡偄偑丄幵偼彮側偄丅偙傟偼峴偗傞偲巚偭偨偑丄90暘懸偪偱慜夞偵懕偒掹傔丅夨偟偄丅 |

|||

|

12:28 JR悙楺墂慜偺壛搊壆怘摪傊摓拝丅 忛嶳埩偺偙偲偼憐掕撪偱丄僟儊側傜偙偙偲寛傔偰偄偨丅 応強傕暘偐偭偰偄偨偺偱柪偄側偟丅 搚婒巗偺嫄戝偐傜偁偘偺壛搊壆怘摪偲偼摨偠揦柤偱傕娭學偼柍偄偦偆偩丅 |

|||

|

栚巜偡偼丄墿嬥偺乽偁傫偐偗偐偮槬乿丅 戝惙傕偁傞偺偐丅僨僇僀側偀丅枺椡揑偩偑丄嵟嬤怘傋夁偓側偺偱巭傔偰偍偙偆丅 暲850墌丄戝惙1,100墌丅 |

|||

|

棏偑傑偩婱廳偩偭偨憂嬈帪偐傜儃儕儏乕儉偨偭傉傝偱挿擭奆條偵垽偝傟偰棃偨偲屩傞偩偗偺偙偲偼偁傞丅 僩儘僩儘偺僞儗偑偛斞偵椙偔棈傒丄偮偄槬傪帩偪忋偘憕偒崬傫偱偟傑偭偨丅 偐偮偼擏岤1cm傎偳丅偟偭偐傝壩偑捠傝丄廮傜偐偔偰帟愗傟偑椙偔丄枴傕椙偄丅 彮偟慜偐傜僗乕僷乕偱丄偙偺偍揦娔廋偺曎摉偲偟偰攧偭偰偄傞偺偼抦偭偰偄偨偑丄夆慠怘傋斾傋偨偔側偭偨丅 |

|||

|

12:55 搚婒愳偺壨愳晘偵戝惃偺恖塭傪敪尒丅 奆偝傫僴儞儅乕偱懌尦傪扏偄偰偄傞丅偦偆偐丄壔愇偺敪孈偐丅偝偡偑悙楺丅 崱擭偺6寧偵傕栺1,300枩擭慜偵愨柵偟偨僷儗僆僷儔僪僉僔傾偺崪偑尒偮偐偭偰偍傝丄擬偑擖傞敜偩丅 偙偺応強丄栰奜妛廗抧偱嵦廤偡傞偵偼悙楺巗壔愇攷暔娰偱嫋壜傪栣偆昁梫偑偁偭偨丅 |

|||

|

2022.11.26乮搚乯

僽儖乕僀儞僷儖僗偺6婡曇戉旘峴傪恀壓偐傜尒偰姶摦両 |

|||

|

崱擔偼亀導惌150廃擭婰擮 僽儖乕僀儞僷儖僗揥帵旘峴亁偺擔丅 愭廡偙偺僀儀儞僩抦傝丄懄嵗偵尒暔傪寛傔偨丅 愭偢峫偊偨偺偼丄峲嬻帺塹戉彫杚婎抧偐傜棧拝棨傪尒傞丅偟偐偟丄師偺僆乕僾儞儀乕僗偼棃擭3寧丅 偳偆傗傜婎抧傗嬻峘偐傜偼尒偊側偄條側偺偱丄儖乕僩偵側偭偰偄傞將嶳偵寛傔丄惉揷嶳傊岦偭偨丅 |

|||

|

11:25 愭偢偼弔擔堜偺忋廈壠偱暊漬偊丅 奐揦5暘慜偩偑丄揦撪偼傎傏枮惾丅慡堳偑悈偺僒乕僽傪懸偮丅 奐揦偲摨帪偵悈偺僒乕僽偲僆乕僟乕偑巒傑偭偨丅 |

|||

|

偄偮傕捠傝丄戝惙2枃丄900墌丅 嬼偵怘傋傞偲奿暿偵旤枴偄両 偳偙偐偺怘傋暔僒僀僩偵忋偘傞偺偩傠丄怓乆側僇僢僩偺幨恀傪嶣偭偰偄傞孼偪傖傫偑偄偨丅 偙傟埲忋斏惙偡傞偲晘嫃偑崅偔側傞傫偩偑側〜丅 |

|||

|

12:39 帪娫偑偁偭偨偺偱庘岝堾傊峴偭偰傒偨丅 崱寧弶傔偲偼偆偭偰曄傢傝丄峠梩偑尒崰偵側偭偰偄偨丅 巚偭偨傎偳偺崿嶨偼柍偔丄挀幵応傕彮偟棧傟偨強偼梋桾偁傝丅 |

|||

|

栘慮愳偐傜備偭偔傝嶶嶔偡傞偺傕椙偄丅 |

|||

|

12:51 惉揷嶳傊摓拝丅 杮摪偺慜偵戝惃恖偑偄傞偺偑尒偊偨丅抶偐偭偨偐丅 |

|||

|

奆偝傫抦偭偰偄傞傫偩偹丅 偦偟偰丄峫偊傞偙偲偼摨偠偩偭偨丅 嶐擔偺梊峴偼惏揤偩偭偨偑丄梊曬捠傝崱擔偼撥傝丅挬曽偼塉傕崀傝怱攝偟偨偑丄彮偟惏傟娫傕尒偊椙偐偭偨丅 |

|||

|

寗傪尒偮偗偰丄恮庢偭偨偺偼3楍栚丅 將嶳寈嶡偑帠屘杊巭偺曻憲丅偦傟傎偳崿傫偱偄側偄偑丄拲堄姭婲偼戝帠側偙偲丅 |

|||

|

奆偝傫棧棨偺帪傪懸偮丅 杮摉偼偙傫側枾廤偵棷傑傝偨偔側偄偑丄巇曽側偄丅 偁〜丄棅傓偐傜偍挐傝偼巭傔偰偔傟〜丅 偍偄偙傜僕僕僀丄妱傝崬傫偱棃傞側両桘抐傕寗傕側偄丅 |

|||

|

柍慄婡傪帩偪丄梊峴傪尒偨偱偁傠偆僆僢僠儍儞偑儖乕僩傪夝愢偟偰偄偨丅 偳偆傗傜恀忋傪捠夁偡傞傜偟偄丅婜懸戝両 |

|||

|

13:17 棧棨偟偨旘峴婡偑彫杚嶳偺忋嬻偵尒偊偨丅 彫偝側 丒 偩偭偨偑丄擏娽偱偼妋偐偵尒偊偨丅 婡塭偼捈偖偵惣偺嬻傊徚偊偰偟傑偭偨丅 |

|||

|

13:20 帪崗j昞捠傝丄惣偺嬻偐傜僗儌乕僋傪暟偄偨曇戉偑嬤晅偄偰棃偨両 |

|||

|

慜偺恖偺庤偑柍偗傟偽丄丄丄 慱偭偨捠傝將嶳忛傕擖偭偨椙偄僔儑僢僩偩偭偨偺偩偑丄巆擮丅 |

|||

|

儂儞儅傗丄傎傏恀忋傪捠夁丅姶摦両 6婡偺僨儖僞戉宍偱僗儌乕僋傪暟偄偰峴偔乽僨儖僞丒儘乕僷僗乿丅 帺塹戉偺愴摤婡偼椙偔尒傞偑丄擔杮偱曇戉傪惗偱尒傞偺偼偒偭偲弶傔偰丅 惉揷嶳偵偟偰戝惓夝偩偭偨丅 |

|||

|

慁夞偟偰栠偭偰棃偨曇戉偑丄垽丒抧媴攷婰擮岞墍傊岦偗偰將嶳忛偺忋嬻傪撿撿搶傊旘傫偱峴偭偨丅 |

|||

|

偙傟偱敿暘傎偳恖偑堷偗丄嬻偄偨嵟慜楍偵応強傪堏偟偰柤屆壆偺忋嬻偱峴傢傟傞墘栚傪懸偭偨丅 |

|||

|

13:45 柤屆壆偺忋嬻偵丄恀墶偵怢傃傞僗儌乕僋偑尒偊偨丅 |

|||

|

6婡偑忋嬻偱慁夞偟偰6偮偺椫傪廳偹崌傢偣偰昤偔乽偝偔傜乿偺堦晹偑尒偊偨丅 2婡偑忋嬻偱僴乕僩傪昤偔乽價僢僌僴乕僩乿丄5婡偑嶱宆戉宍偱恑擖偟偰忋嬻偱5曽岦偵嶶奐偡傞乽儗儀儖丒僒儞儔僀僘乿傕傎傫偺彮偟偩偭偨偑尒偊偨丅 柤屆壆忛傗柤墂偺挻崅憌價儖偐傜偺挱傔偼戝敆椡偩偭偨偺偩傠偆丅 |

|||

|

2022.11.27乮擔乯

僷乕僋偺僀僠儑僂偼婛偵梩偑棊偪僗僇僗僇丅堦廡娫抶偐偭偨傛偆偩 |

|||

|

亀斢廐偵側傞偲丄1枩杮傪挻偊傞僀僠儑僂偑怓偯偒丄傑偪慡懱偑墿嬥怓偵愼傑傞堫戲巗慶晝峕挰亁傊丅 椺擭尒崰偼11/壓弡〜12/忋弡偲尵偆偺偱梩偑棊偪傞慜偵岦偭偨丅 |

|||

|

9:57 慶晝峕偓傫側傫僷乕僋傊摓拝丅 11/19偐傜崱擔傑偱乽戞25夞偦傇偊僀僠儑僂墿梩傑偮傝乿偑峴傢傟偰偍傝丄恖偑懡偄丅 擔岝愳偵壦偐傞嶳惣嫶偐傜愭偼捠峴巭傔丅嫶偺庤慜偱掆幵偟嶌愴傪巚埬丅 偲巚偭偨偑丄僷乕僋偺僀僠儑僂偼婛偵梩偑棊偪僗僇僗僇丅堦廡娫抶偐偭偨傛偆偩丅 |

|||

|

愳偺庤慜偺廧戭抧偵棫攈側僀僠儑僂偑尒偊偨偺偱丄偦偭偪傊岦偭偨丅 僷乕僋偺條偵壆戜傕弌偰偄傟偽嵟崅偩偭偨側偀丅 |

|||

|

擔杮桳悢偺偓傫側傫偺嶻抧丅 慺惏傜偟偄宨娤偩偑丄廘偄偑丄丄丄 |

|||

|

揷曓偺岦偙偆偵墿怓偄懷偑懕偄偰偄偨丅 偦傟偵偟偰傕丄嶐擔偙傫側惵嬻偩偭偨傜椙偐偭偨側〜丅 |

|||

|

10:15 堦媨巗攱尨挰偺戝嫶壆傊摓拝丅 尒偮偗偨偒偭偐偗傗偦傟偑壗帪偩偭偨偐偼朰傟偨偑丄偙偺奜娤傪尒偰昁偢峴偙偆偲寛傔偰偄偨揦丅 栘榞偺憢偺儘僢僋偼丄朹偺愭偵僱僕偑晅偄偨暔偩偭偨丅偁〜愄夰偐偟偄丅 |

|||

|

偍岲傒從偒 350墌丅 堄奜傗堄奜丄捈偖偵弌偰棃偨丅 2偮愜傝僞僀僾丅擏丒嬍巕擖傝丅戝偒偔愗偭偨僉儍儀僣偑枮乆丅 僉儍儀僣偺岲偒寵偄偱昡壙偑暘偐傟傞強丅巹偼丄Good両 |

|||

|

從偒偦偽 擏擖傝 320墌丅 惵偺傝僞僢僾儕偱椙偄崄傝丅 僜乕僗偼敄枴丅僥乕僽儖偵僜乕僗偑抲偄偰偁傞偲婐偟偄丅 巕嫙偺崰偵椙偔峴偭偨懯壻巕壆傪巚偄弌偡丅從偒偦偽丄暲仺戝惙仺僨僇惙仺僨僇僨僇丅夰偐偟偄丅 |

|||