|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

▼My Collection -

Monkey - 訪問地 -

美食

【旅日記】

|

2023.7.8(土)

自宅から10kmの所に、こんな面白い所があったとは驚き |

|

|

TVのニュースでは大雨への警戒が告げられていたが、雨雲レーダーによると午前中は降りそうにない。 が、線状降水帯にハマった去年のトラウマで遠出する気にはならず。 Book-OFFから、頼んでいた本の到着メールを受けて一週間。今日がキープの期限。 雨なら車で行く所だが、降っていないのでMonkey出動。 |

|

|

Book-OFFだけでは勿体ないので、前々から気になっていた「鬼太郎ハウス」へ行ってみた。 情報によると、正しくこんなツリーハウス。 ちょっと気味が悪い気もするが、、、 |

|

|

10:05 森の中に鬼太郎ハウスを発見! 田畑に囲まれ、ここから先は足で進むしかない。 |

|

|

木々の葉で良く見えないが、確かにツリーハウスがある。 面白い! もしかしたら住んでいる? いやいや、農機具の保管か、休憩用の小屋だろう? |

|

|

うわ〜、これ以上は近付けない。 葉っぱが落ちる頃にまた来よう。 自宅から10kmの所に、こんな面白い所があったとは驚き。 |

|

|

10:55 Book-OFFで無事に受け取り、まぐろの家

心へ到着。 時間が読めず早過ぎたが、それでも2番目。続いて、どんどん記帳が進んで行った。 やっぱり、愛知あたりまえワールドの放送効果は絶大だ。 今日は焼魚。食べ難いが、美味い!ご飯・みそ汁をお替りし、大満足。 |

|

|

2023.8.18(金)

久々の出動は、超重要ながらも保存が図られなかった非常に稀有な遺跡 |

|

|

Monkeyのトラブルやら猛暑、そして台風、色々あって久し振りの出動となった。 ことにMonkeyのトラブルは痛かった。岐阜県関市の道の駅平成へ向う途中、愛知・岐阜の県境を越えた下り坂でエンジンが止まった。燃料系の原因を疑いながら惰性で坂を下り切った所で再始動にトライ。ところが、感じが違う。止る直前、爆発がバラついていた感じからも点火系が疑わしい。。。休み休み、暫く続けたが諦め。娘に救援を頼み、軽に積み込み、まぐろの家

心経由で去年もこの時期にお世話になったバイク屋へ。 ここでも最初に疑われたのは燃料系。しかし、原因はやっぱり点火系。しかも、根元のジェネレータで、悪い事に部品は廃版。ところが、良くしたものでネットオークションで競り落としてくれて修理完了。と思いきや、ギヤシフトアームの変形も修理することになり、都合3週間の入院。治療費47,900円は高いか安いか、、、 |

|

|

天気予報は今日も猛暑日、熱中症注意を連呼。 干上がる前に帰って来れる近場、名古屋市西区から清須市に跨る朝日遺蹟を目的地に決めた。 行きがけに、豊山町の深夜食堂「しのだ」へ様子を見に行き愕然。8/10を最後に“休業”していた。あ〜残念。 しかし、廃業でも閉店でも無い。再復活を期待しよう。 9:15 朝日遺蹟へ到着。かつて、この地には全国随一の大きな集落があった。 |

|

|

縄文時代から江戸時代にかけての複合遺跡。特に弥生時代の集落跡は東海地方最大級の環濠集落。 東西1,400m×南北800m、推定面積80~100万㎡に及び、全国でも有数規模。最盛期は人口約1,000人であったと推定されている。 往時はこんな竪穴住居が並んでいたのだろう。 |

|

|

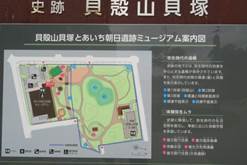

遺跡の現状遺跡の中心部を名古屋第二環状自動車道やR302(名古屋環状2号線)、R22(名岐バイパス)、名古屋高速道路等が通過しており、貝殻山貝塚と検見塚以外、往時の面影は殆ど無い。 吉野ケ里遺跡や登呂遺跡にも匹敵する重要な遺跡でありながら、保存が図られなかった非常に稀有な遺跡。 そりゃ残念。 |

|

|

昭和4年(1929年)に遺跡範囲の一画に位置する貝殻山貝塚を、津島高等女学校教諭が発掘調査し、弥生時代の貝塚であることが知られるようになった。 昭和20年代から30年代(1945-64年)には、個人の研究者や大学による発掘調査が個別に行われるようになった。 昭和46年(1971年)には貝塚が史跡指定された。 |

|

|

弥生時代中期の初頭~後半にかけて、他の集落の住民の襲撃に備え、環濠、柵列、逆茂木、乱杭などで集落を二重、三重に囲む強固な防御施設を建設している。 これらは、弥生時代のものとしては日本で初めて発掘された。 防御施設の発見で、集落が城塞的な姿であったことが分かり、それまでの牧歌的な弥生時代のイメージを「戦乱の時代」へと大きく変える根拠になった。また、方形の墓制(方形周溝墓跡)も発見されており、古墳時代へ変遷の萌芽を窺い知ることができる。 |

|

|

復元された高床倉庫。 大切な稲やとうもろこし、小麦などをネズミなどによる食害と湿気から守っていた。 |

|

|

縄文時代の貝塚とは違い、貝層の多くは集落を囲む環濠内に形成される。 |

|

|

地下には、弥生時代の貝塚を中心とする遺構が保存されている。 発掘調査では、環濠・逆茂木·乱杭からなる強固な防御施設が発見されたことをはじめ、埋納された銅鐸、玉作りの工房跡、最古のヤナ遺構など重要な発見が相次いだ。 |

|

|

復元竪穴住居(大地遺跡) これは大きい。何人住んでいたのか? |

|

|

教科書通り、地面を掘り下げて床とし、中に掘立柱を建てて梁や桁、垂木)を組み、土や植物(葦など)で屋根を葺いた建物。 併設のあいち朝日遺蹟ミュージアムでは、出土品の展示はもちろん、色々な体験学習もできる。 若い頃、目と鼻の先に職場があったが、知らなかったな〜。 |

|

|

9:54 豊山町の「かっぱ」に到着。 名古屋市中央卸売市場北部市場の東、休業した「しのだ」から北へ200m。 |

|

|

相変わらず怪しげな屋台だが、安い! お好み焼きも焼きそばも150円ポッキリ。 屋台の鉄板でガッツリ焼いて保温庫にキープしてあるので直ぐ食べられるのも良い。 |

|

|

ちょいと見てくれは悪く、焼き立てからは多少落ちるかもしれないが、味はまあまあ。ボリュームもそこそこ。 お好み焼きには玉子も入っているし、コスパ抜群! しかし、この時間に作り置きとは、場所柄だね。 そうそう、Monkeyはエンジンから白煙が出ていると、オーバーホールも勧められたが今回はパス。 大事に乗ろう。 |

|

|

2023.9.9(土)

全目的を達成し、探し求めていた本もゲットし気持ち良く帰宅したが |

|

|

足湯 第3弾、岐阜県海津市の道の駅『月見の里南濃』を目指す。 |

|

|

9:50 木曽三川に囲まれた輪中にある海津市歴史民俗資料館へ到着。 「貝塚と古墳」、「輪中と低地の農業」、「高須藩」を主要テーマに、海津市の歴史や文化を紹介する資料館。 1階 : "海津の縄文時代"と"海津の古墳時代"のコーナー 2階 : 輪中の歴史や生活文化について実物や模型で学ぶことができる 3階 : 高須藩松平氏の御館の一部を復元展示 |

|

|

ゐのくち式渦巻ポンプ 湛水排除用に使われた。昭和2年(1927年)製造、昭和56年(1981年)まで福江油島排水機場で活躍。 東京帝国大学教授の井口在屋が発明し、教え子の畠山一清が実用化の研究を進め、畠山が所属する国友機械製作所が製造したも。井口のポンプは当時世界でも注目を集める画期的な発明だった。 国友機械製作所が経営に行き詰まると畠山は自宅を事務所とし、「ゐのくち式機械事務所」を起こし、引き続きポンプを実用化し製造にあたった。井口理論を応用した渦巻きポンプは現在も製作されている。 |

|

|

堀田を再現。実際に稲の栽培が行われている。 堀田は輪中地域の農業の特徴的なもの。水はけの悪い土地で少しでも収量を増やすために水田を高くしようと考案された土地利用方法で、周囲の土を掘って高く盛った短冊状の掘り上げ田と掘り跡(掘り潰れ)が交互に並ぶ形状の耕地。 元々水はけの悪い輪中の低位部は稲が水に浸かりすぎることで不作になりがちであった所に、薩摩藩による宝暦3年(1753年)の宝暦治水以後に桑原輪中などの地域で水田の水が増し、その対策として堀田が誕生。 |

|

|

加藤ディーゼル機関車 昭和29年(1954年)から昭和45年(1970年)にかけて行われた堀田の埋め立て工事の際に、埋め立て用土砂の運搬に用いられた。 |

|

|

資料館の玄関にブラタモリのポスターが貼ってあった。 そう、7月1日に「木曽三川〜暴れ川vs.人間 激闘の歴史とは?〜」のお題で放送された。 ▽困難を極めた江戸時代の治水工事・驚きの全容とは▽タモリさん絶賛!山寺の庭で隆起した海底の痕跡を発見▽寺から平野一望!三川が下流で集まる理由とは?▽すべては8mの“山”から始まった?▽大胆!集落ごと堤防で囲んだ「輪中」▽輪中の敵は内にあり?雨水の排水術▽さらなる危機は…川底上昇!執念の対抗策「堀田」とは いつも通り過ぎていた輪中だったが、これで興味が湧いて立ち寄った。 |

|

|

金廻四間門樋。テントでガッツリ囲われ保存されている。 高須輪中か らの揖斐川への排水路である大江川の流末部に建造された門樋。 門樋とは、内と外の川の水位を門の開閉によって調整する、いわば、半自動開閉扉の様な仕掛け。 幅が約4間(7.3m)だったため、「四間門樋」と名付けられた。高さ約1間(1.8m)、長さ約18間(32.7m) 明治20年前後に建造され、平成7年に堤防工事の際にたまたま発見され、発掘、移設展示されている。 入口に鎖が張ってあった。資料館で頼むと見学できるらしいが、資料館にも入っていないので残念ながらパス。 |

|

|

現在は埋め立てられた堀田が豊かに実っていた。 今年は台風に見舞われることも無く順調に育って良かったなぁ。 |

|

|

10:27羽根谷だんだん公園へ到着。 養老山地の扇状地である羽根谷は昔から土石流の多発地帯であり、古くから砂防工事が行なわれていた。 明治時代、オランダ人技師ヨハネス・デ・レ―ケの指導で造られた砂防用巨石堰堤を中心に、緑や水を生かした自然公園。 昔の人は、人力で土砂の流出を抑え山地災害を防ぎ、水の流れをコントロールして水害を防止と目的に応じた利用を実現していたのだから恐れ入る。 |

|

|

さぼう遊学館 土砂災害の特徴を知り、災害から身を守るために必要な情報や避難のしかたを学ぶことができる。 事前に予約すると、土砂災害や防災の専門家の講義を受けることもできる。 そんな学習目的らしい団体の後をフラフラと入って行ったら、「ちょっと待って下さい」と、親切な係のオバちゃんに声を掛けられた。いや、怪しい者だと思われたのかも? |

|

|

さぼう遊学館の屋上からは、羽根谷だんだん公園の向こうに濃尾平野が広がっていた。 対岸の月見の森の月見台からは濃尾平野の夜景が一望できるとか。 しかも、週末はライトアップされ幻想的な夜を演出するそうだ。 |

|

|

国の登録有形文化財羽根谷砂防堰堤(第一堰堤) 明治21年(1888年)に完成した巨石積堰堤。堤長5m、堤高12m。 平成9年(1997年)、登録有形文化財に登録された。 これとは別に、堤長85.0m、堤高10.4mの羽根谷砂防堰堤も登録有形文化財。 |

|

|

巨石が見事に積み上げられている。 現在でも堤体に大きな狂いがない。 当時の技術の高さに感服。 |

|

|

草木は生えるに任せと言った所。 |

|

|

10:57 R258沿いの道の駅『月見の里南濃』の足湯へ到着。 岐阜県内最大級の「道の駅」。特産館や農作物直売所、軽食レストランなど、施設も充実。 |

|

|

足湯は三日月形の小ぢんまりとしたもの。 湯はぬる目。 駐輪場が見えるので安心。 良い湯だった〜。 |

|

|

11:35 海津警察署西の台湾料理華甲園へ到着。 大盛のり子さん紹介の店。飛騨牛食べ放題が4,280円と言うから凄まじい。 ランチも負けていない。とんかつランチ780円、厚切りロースランチ980円で迷う。 そんなお店なので大混雑。上手くカウンターに座れたが、10分遅れていたら待たされていた。 折角なので厚切りロース。セットのラーメンは、担々麺をチョイス。 |

|

|

お〜厚い。1cm級。しかし、油が違うのか中華風味。肉は柔らかく、味噌だれに付けて完食。 ミニサイズの担々麺も期待値からはちょいと外れ。味よりもボリュームと値段勝負。飛騨牛はどうだろう? 帰路、BOOK-OFF 名古屋味鋺店へ立ち寄り。ここで探し求めていた「天切り松

闇がたり 第三巻」をゲット。 13:30 無事帰宅。ここまでは良かったが、執筆準備を始めたら胃が重くなり、横になったら痛くなって来た。 結局夕飯はパス。痛みは夜中まで続いた。う〜ん、とんかつが合わなかったのか??? |

|

|

2023.9.23(土)

釣れる、釣れる!バカバカ釣れる。釣れ過ぎで躊躇してしまう |

|

|

敬老の日だった月曜日、道の駅「瀬戸しなの」で観光マップを見ていたら、鱒釣り場に目が止まった。 夏の盛りに「魚を釣って食べたい」と孫娘にせがまれ、「涼しくなったらね」と先延ばししており、嬉しい発見。 早速視察に向かった。 |

|

|

JR神領駅前でミスコースした事に守山区志段味の上り坂で気付き、止む無く交通量の多い県道15号線へ。 定光寺で計画したルートに戻り、県道205号線を東へ向った。 9%勾配の急坂を歩くほどのスピードで登り切り、西山自然歴史博物館前を通過し、下半田川町で右折。 オオサンショウウオの棲む蛇ケ洞川支流沿いの山の中を進み、R248を越えると山里の風景が現れた。 突き当りが、目指す上川養鱒場だ。 |

|

|

10:00瀬戸市の上川養鱒場へ到着。 要所要所に看板が出ており、道に迷う事なし。 |

|

|

門前の看板は、「初めてのお客さんへ」のメッセージ。 手順やルール、それに料金体系が細かく書いてあり、好印象。 入場や設備使用料は無料。餌・魚・調理は有料。とてもお得感を感じる。 釣上げた魚は客が全て買い取り。塩焼、刺身、フライで食べられる。 |

|

|

調理代金 : 塩焼220円、刺身300円、フライ360円 営業時間 : 10:00〜16:00、オーダーストップ15:00は要注意。 「つりあげた鱒は池にもどすと死鱒」になるので放さない事。 |

|

|

やってるやってる。 木々に囲まれてた山の中とは言え、やっぱり真夏の炎天下では無理だろう。 |

|

|

釣れる、釣れる!バカバカ釣れる。餌が落ちると直ぐに喰い付く。 こんなに釣れちゃぁ、アッと言う間に釣は打ち止め。 釣れ過ぎで躊躇してしまう。 |

|

|

何せ、こんなに沢山泳いでいるから。 養鱒場のお兄ちゃんに聞くと、水温が低いと釣れると教えてくれた。 正に今朝、暑く長い夏が過ぎ、漸く秋の風を感じた。これからがベストシーズン。 しかし、これ以上釣れてもな〜。 |

|

|

供養塔前の鱒が洒落ている。 |

|

|

11:00 名古屋市守山区の大洋苑へ到着。 門下生3,000人 「チャーハン先生」の店。 70歳を越える今も、40年以上、調理専門学校で教えていると言うから凄い。 実は一昨日の晩、ここで「揚州炒飯」を食べたばかり。少々塩分が多かったが、大汗を掻いた後でもあり大丈夫。美味かった〜。近くの人が食べていた「五目焼きそば」も美味そうで気になって仕方ない。 |

|

|

そこで、今日はランチの「あんかけ焼きそば定食」 950円と決めて来店。 「硬いのにしますか?軟らかいのにしますか?」と聞かれ、焦げ目の付いた麺が頭に浮かび「硬いので」と言った後で、「バリ麺」であろう事に思い当り変更しようと思ったが、混乱させるのも悪いので変更せず。 やっぱりバリ麺。この麺も好きだが、今日はちょっと残念。味は良かった。場違いを感じる味噌汁も抜群! 次回は軟らかい麺にするか、炒飯とミニラーメンにするか、迷うなぁ。 |

|