|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

▼My Collection -

Monkey - 訪問地 -

美食

【旅日記】

|

2023.11.2(木)

乗りたい未来を探しに行ってきた |

|||

|

|

久々のモーターショウ。何年振り?いや、今年の東京はモビリティショウと名称が変わった。 その名の通り、色々なモビリティの展示があり興味深かった。 特に体験型のイベントが多く、夫々趣向が凝らされていた。が、その分あちこちに大行列。 ソーシャルディスタンスどころか、マスクさえも無いのが当たり前。それが苦痛だった。 |

||

|

9:20 のぞみ2号で名古屋を出発。 富士山がバッチリ見える好天。全国各地で、11月としては観測史上最高の気温となる一日になった。 2列席の窓側で風景を楽しむつもりだったが、3連休前で混んでおり3列席の中央しか開いておらず残念。 朝から酒盛りも憚られる。荷物になるので止めておいた本を持って来れば良かったと後悔。 |

|||

|

10:49 定刻に品川へ到着。 中国の新幹線ホームを思い出す殺風景さに少々驚いた。 この11月から新幹線の車内販売が無くなった。これまで用があった訳ではないが、特別感はあったので残念。 |

|||

|

東海道線に乗り換え新橋で下車。 往時の面影が見えた。感慨深い。 |

|||

|

西口通り商店街に入り、昼食。 色々な店が並び目移りする。 |

|||

|

一緒に行ったKさんお薦めの「らぁめん ほりうち」へ。海鮮との2択だったが、そちらは営業開始前で即決。 貼り出された写真付のメニューを眺め、先ずは左上の「らぁめん」を軸に券売機の前で思案。 いくつかのメニューに「おすすめ」、「大人気」とネームテープが貼ってあった。 見たことの無い“納豆らぁめん”が「大人気」。本当か?行くしかない。920円+大盛30円。 |

|||

|

お〜、ラーメンに納豆は初めて。 太麺の醤油ラーメン。しっかりしたチャーシューが小粒納豆と海苔、ほうれん草の脇役になっている。 どのパーツも美味い!が、納豆はご飯に掛けて食べた方がしっくり来るなぁ。 後から来た常連さんのオーダーは、“ざる らぁめん”。麺の量も多く、そっちの方が良かったかも。 |

|||

|

新橋からは自動運転の「ゆりかもめ」に揺られて10駅、23分の旅。 東京ビッグサイト駅で下車。そのまま乗っていれば、豊洲。そそられる。 改札を出ると、目の前が今回の会場の東京ビッグサイト。便利だわ〜。 |

|||

|

12:03 到着。 物凄い人! しかも会場がデカイ。 先が思いやれる。 |

|||

|

先ずは東展示棟1F、次世代モビリティエリア。 【トヨタ】 ミニカー入りのカプセルバーは50分待ち。特別感はあるが、、、 |

|||

|

FT-Seがステージ中央で輝く。近未来感がありワクワクする。 横のステージは上がってコンセプトカーと記念撮影できた。 平地のモデルは人が多くゆっくり見れず。 |

|||

|

ステージでイベントが始まった。 最後まで見たが、意味が分からず。 |

|||

|

【マツダ】 アイコニックSP 美しいフォルムに2ローターのロータリーEV。 是非市販化して欲しい。 |

|||

|

【スバル】 BEVコンセプトカー後方をエアーモビリティが飛ぶ。SF的。 【ブリジストン】 月面探査車、ルナクルーザー用。何と金属製。だが、たわむ。 |

|||

|

時節柄、給電タイヤ。 これは欲しい。 タイヤとホイールのコイル介して路面から電力を伝送。 |

|||

|

【ダイハツ】 歴代のヒットメーカーを展示。 車名の由来となったダイハツ号は知らないが、他はどれも懐かしい。 ミーモもヒット? |

|||

|

軽自動車枠を越えたBigコペン。 市販が待ち遠しい。 つい浮かれて、記念にエコバックを購入。 昔は自動車ガイドブックを買ったもんだが。 |

|||

|

【トラック】 24年問題を抱えるこの業界の展示を見る目はどれも真剣そのもの。 EVの弱点を補う工夫には各社力が入っていた。 |

|||

|

色々な展示があった。 ご当地ナンバーに中に愛車と同じデザインも発見。 |

|||

|

次は通路を挟んで反対側へ。 正面にスズキ、入口左にミツビシ、その奥に日産。そして右にBYD、レクサス。 |

|||

|

【BYD】 ブースのセンスはどうしようもないが、人が多い。 乗りたい、買いたいとは全く思わない。従って、全く興味無し。そこに群がる人々は、業界人が戦々恐々と見ているのか、一般人が購買対象として見ているのか?そこには興味が湧く。 プラットフォームを見てEVのシンプルさを改めて実感。 |

|||

|

【レクサス】 既に宣言しているだけにEV一辺倒。 ブースは竹を用い、伝統的な日本の美しさとカーボンニュートラル社会への想いを表現しているとか。 |

|||

|

LF-ZL(↑) BEVの次世代フラグシップ LF-ZC(←) ’26年市販化目標、航続距離1,000km! 低床かつ高エネルギー密度の電池と小型化したe-Axleやエアコンを組み合わせることで、デザインの自由度を拡大。「BEVは全高が高い」という従来の固定概念を打ち破り、クルマの形を変える。 ・・・ 確かに低く格好良い。 |

|||

|

【カワサキ】 今回最も期待。 バイクもHEV、BEV。電動化の波は止まらない。 が、やっぱり内燃機関がイイ。 |

|||

|

ZX-4RRはそそられるが、車検不要のレンジに興味津々。 ワールドプレミアのKLX230、イイじゃない。 |

|||

|

復活したメグロS1にも大いに惹かれる。 買おう!でも、悩む。 しかし、昔のカワサキ250メグロSGって、美しいなぁ。 |

|||

|

カワサキの外側に 【ホンダ】 どれも電動。そして、電池は同規格のカートリッジ。 |

|||

|

GM、クルーズと共同開発した6人乗りのオリジン。'26年に東京で自動運転タクシーサービス開始。 近々万単位の量産を開始するとか。 |

|||

|

プレリードが復活か。HEVらしい。いつ発売?売れそうだ。 展示のテーマは、「時間や空間からの“解放”」と「人の能力や可能性の“拡張”」の2つ。「宇宙空間にまで自由に移動するモビリティがホンダの夢」だそうだ。もうジェットを飛ばしているからなぁ。 翼を落したホンダジェットはコックピット体験ができる。 |

|||

|

【ヤマハ】 ちょうどショーが終わった所。残念。 XSR900GPに並ぶ#4のYZR500(0W70)はエディ・ローソン号。懐かしい。 |

|||

|

トライセラ、3輪パッケージのフルオープンEV 3WSで「後輪の同位相・逆位相による旋回中心変化のコントロール性から導き出した人間中心のパッケージングに加え、後輪操舵の手動モードも選択可能にすることで、新たなドライビングスキルの習得と成長の悦びを提供。」とはどんな走りをするのだろう?興味深い。 モビリティが自動運転化に向かう今こそ、もう一度、ゼロから「人間が操縦することで生み出される感動」を探求。いいね! |

|||

|

【スズキ】 ステージに軽ワゴンEV「eWX」。 そして、小型のモビリティが並ぶ。 直ぐにも市販されそうだが、公道では軋轢も起きそう。 |

|||

|

次世代四脚モビリティ「モクバ」。移動の際に段差などが障壁となる人向け。面白い。 ベースシャシーとアタッチメントの組み合わせでボディバリエーションを「椅子モード」、「立ち乗りモード」、「担架モード」に変えることが出来る。緊急時などにクルマが立ち入りにくい場所でも人とモノを運べるのは良い。 「空飛ぶクルマ」でSkyDriveと協業。'24年春から製造開始を目指している。 夢の世界が、もう直ぐ目の前。 |

|||

|

【ニッサン】 ハイパーフォース 究極のハイパーEVスポーツカー。 最大出力1,000kWの圧倒的加速力、NISMOと共同開発した空力設計、 |

|||

|

進化したe-4ORCEで高いコーナリング性能を実現。 「ARとVRでリアルとバーチャルのどちらの世界でも走りを楽しむことが可能」とはどう言う事だろう? フロントグリルのエンブレムは明らかにGT-R。この先どうなる? ハイパーリンク バイオセンシングセンサーを内蔵し、AIがドライバーの気分を解析、クリエイターの創作意欲をかき立てる。 |

|||

|

西展示棟4F、部品・機械器具エリアへ。 全日本学生フォーミュラ。エンジニアになろう!いいね。 豊田合成の端材バックに惹かれた。でも、高くて手が出ず。 |

|||

|

曙ブレーキのキャリパも格好良かった。 電動化に必需のソフトウェアも集客多い。 ミクニのキャブレター展示は興味深かった。ソレックスの感じを思い出す。 |

|||

|

暑い、暑い!外に出てクールダウン。 南展示棟4Fへ移り、トミカコーナーへ。 開催記念のミニカーは購入まで2時間待ちの大人気! |

|||

|

これは凄い! このエリアにはスーパーカー/カスタマイズカーも並ぶ。 |

|||

|

フェラーリ・512BB、サーキットの狼世代には堪らない。 クレイモデルの粘土を削って行くのは面白いだろうな〜。 |

|||

|

先に進むと、子供向け職業体験エリア。 子供に体験の場を提供するショウは初めて見た。 ダイハツのエンジン組立は面白い。 |

|||

|

トヨタはいっぱいあったが、パッとしなかった。 は、どっちも大人の目線。子供達はどう感じたのだろう。モビリティに興味を持っただろうか? |

|||

|

マツダの鋳物、スバルのレーシングメカニックの仕事は、面白かったなぁ。 AirXが世界で初めて型式認証を取得した「EH216-S」。空飛ぶ車が現実のモノに。 |

|||

|

カスタマイズカーは台数少なく場違いな感じ。 展示の目的は来年の東京オートサロンの宣伝? |

|||

|

ガンダムタイプのロボットもモビリティ。 西展示棟1F、スタートアップ企業が並ぶ。 ビニール袋の様な気球で宇宙遊覧とは、正気か?と思うが、商業フライト間近。 |

|||

|

3Dプリンターの家や災害時の水上ドローン、他にも色々。スタートアップのバイタリティーは素晴らしい。 |

|||

|

グルメコーナーには、トルコ料理を始め、キッチンカーがズラリ。 16:05 一通り見て回ったので終了。 疲れたが、エネルギーが充填できた。 |

|||

|

ゆりかもめに揺られながら、夕日に染まる風景を楽しみつつ帰路に着いた。 |

|||

|

鉄道唱歌の流れる新橋で新幹線の指定席を買おうと思ったが、みどりの窓口が大行列でパス。 品川も同様。品川に至っては、キオスクまで行列。帰りにビールが無いのは、耐えられない。 並んでビールを買い、自由席の列へ並ぶ。ダメなら車内で指定を買おうと思っていたら、空ありラッキー。 朝、往復で切符を買っておいて良かったとつくづく思った。勝川駅の窓口のお兄ちゃんに感謝。 道中、振り返ってマズイことに気付いた。次世代モビリティエリアの一部を見逃していた。 モータースポーツの展示を見ていないから変だと思ったんだよな〜。 |

|||

|

2023.11.3(金)

今年は異常気象で紅葉はまだまだ。しかし、他で十分楽しめた |

|||

|

紅葉には未だ早いと思ったが、香嵐渓を目的地に選んだ。 豊田市の工場群が動いている祝日でなければ混雑して苦労するだろうから。 |

|||

|

森林公園、瀬戸駅前を経由して県道33号線を南下。R419を越えた所でT字路を右折の予定。 標識は無いが、信号のあるT字路が見えたので念のため Google Map で現在位置とルートを確認。 目の前の交差点が右折地点だった。ここには標識が欲しい。 この先にも進行方向を迷う分岐があった。NAVIの普及で道路標識は重要視されなくなって来た? |

|||

|

矢作川を渡る前に、広瀬やな前で最後のルート確認。 |

|||

|

橋の欄干まで鮎。 鮎が食べたくなった。 |

|||

|

10:09名鉄三河線旧三河広瀬駅へ到着。 駅舎とプラットホームは国登録有形文化財となっている。 桁行11m、梁間4.4m、切妻造鉄板葺、平入の木造平屋建。東半に開口部を広くとる開放的なつくりの待合室、西半は駅員執務室等。外装は下見板張で、腰は厚手の目板を打つ独特な造り。 |

|||

|

当初は、延長40m、幅2.6m、高さ0.6m規模の東西に長い石造構造物をコンクリートで嵩上げしたもの。 後に延長80mに拡張され、隣接して流れる矢作川に沿って緩やかに湾曲する平面となる。 南北の両側面には花崗岩の布積をあらわす。 広瀬やなへの観光客を迎える役目に加え、貨物の取り扱いがなされた。 昭和59年(1984年)に廃止されるまで、耐火煉瓦の材料である木節粘土などが扱われた。 プラットホームの南側にはトラックから貨車に積み込み易い様にした斜路・高台の跡が確認できる。 |

|||

|

先客が線路から去るのを待ち、押し入った。 絵になるな〜。 |

|||

|

駅前に旅館。客は来るのか? |

|||

|

R153に沿い線路が残る。 |

|||

|

この辺りが第2目的地の筈だが、、、 R153に出て前進。 |

|||

|

あった、あった。R153沿いだった。何度も通っている道だが記憶に無い。 10:30 名鉄三河線旧西中金駅へ到着。こちらも国登録有形文化財。 駅舎は、桁行7間半(14m)、梁間2間(3.6m)、切妻造鉄板葺の木造平屋建で、ホーム側に上屋を付ける。 内部は東半を待合室、西半を駅員執務室等。外装は下見板張、腰一部竪板張。地域の歴史を伝える。 |

|||

|

プラットフォームは、延長36m、幅3.7m、高さ1.0mの東西に長い直線状の構造物。 花崗岩の谷積で築き、上部には五角形の石材を据えて形状を整える。 上屋を付けない簡素なつくりで、駅舎とともに田園に馴染む鉄道景観をつくり出す。 毎週土日はイベントがあるそうだが、祝日の今日は訪れる人も無くひっそりしていた。 |

|||

|

昭和3年1月20日開業(1928年)。昭和5年(1930年)、駅舎設立。 足助まで延長する計画があったが、昭和33年(1958年)に断念。 平成16年4月(2004年)、名鉄三河線の猿投-西中金間は廃線となった。 |

|||

|

ん?あのガソリンスタンド、30数年前にガス欠寸前のところを救ってくれた所。懐かしい。 当時は廃線前。目の前に駅があったことは記憶に無い。 |

|||

|

10:53 香嵐渓へ到着。 相変わらず、R153は追分交差点の手前から足助大橋西まで渋滞。この区間、何とかならないものか。 どこかに停めようと思ったが、どこも有料。足助八幡宮の灯籠の前さえも、バイク500円。参るね。 車は1,000円が相場。何時間も停める訳ではないだろうから良い商売。普段は500円らしい。 |

|||

|

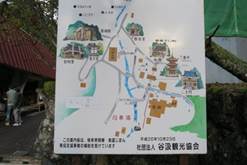

総合案内図を見ながら、この後のルートを思案。 11月1-30日は、「第68回 香嵐渓もみじまつり」。 香嵐渓のもみじは今から400年前、香積寺11世の三栄和尚が経を唱えながら植えたのが始まり。 長い間“香積寺のもみじ”と呼ばれていた。昭和5年(1930年)、大阪毎日新聞の本山彦一社長により、香積寺の「香」、巴川をわたる爽涼とした嵐気の「嵐」から“香嵐渓”と名付けられた。 |

|||

|

先ずは巴橋から山の色付き具合を確認。 |

|||

|

まだまだ、これから。 モミジは約4,000本あるそうだ。 |

|||

|

巴川沿いを南下。 みやげもの街には屋台も並び賑やか。 |

|||

|

巴橋を渡り、鑑賞。 |

|||

|

赤い待月橋まで行ければ良かったが、、、 |

|||

|

香嵐渓交差点の常夜灯から足助の町並みへ向う。 |

|||

|

所々に昔の家が残る。 先に進むと、昼食予定の桃屋の駐車場があった。 時間もちょうど良いので、腹拵えすることにした。 |

|||

|

11:09 桃屋へ到着。 お店はR153に面していた。 |

|||

|

オーダーは、どてめしセット900円。 八丁味噌で軟らかく煮込まれたホルモン、濃いめの出汁が効いたうどん、小鉢は何と味噌おでん。 美味かった!ボリュームもあったし、大満足。 日替わりのサービスランチ900円、とんかつの上にどて煮の載ったどてカツ丼950円、どれも美味そう。 |

|||

|

R153に戻ったので、巴橋から下流、3つ目の香嵐橋を目指した。 もっと手前で進入禁止になるかと思ったら、香嵐橋の直ぐ手前まで行けた。 11月中は、この先ライトアップ。全国「夜の絶景紅葉ランキング」TOP10に入る。 |

|||

|

香嵐橋は吊り橋。画になる。 |

|||

|

渡ってみると、結構揺れる。 |

|||

|

三州足助屋敷方面。前方は薫楓橋。 あと2週間もすると真っ赤になるか? |

|||

|

足助城趾方面。 |

|||

|

渡った向こうには茶屋が並ぶ。 |

|||

|

吊り橋は維持管理も大変だろうが残して行って欲しい。 |

|||

|

11:45 真弓山城、現在は城趾公園足助城へ到着。急坂路で息切れ切れ。 周辺には関連する多くの山城がり、真弓山城は足助氏が支配した鎌倉時代の「足助七屋敷」、鈴木氏が支配した戦国時代の「足助七城」の双方に数えられている。 しかし、発掘調査では足助氏の時代の遺構は検出されず、足助鈴木家の本城のみが確認されている。 築城時期は不明。 |

|||

|

標高301mの真弓山に建つ、全国で初めて復元された山城。 大永5年(1525年)、松平清康がこの城を攻めた記録が残る。その際に清康の妹・久を2代鈴木重政の嫡子・重直に嫁すことで一旦は松平氏に下ったが、後に離反帰服を経て、永禄7年(1564年)に松平家康に攻められたのちは完全に服属し、以降は松平氏の家臣団として戦った。 天正13年(1585年)、豊臣秀吉の三河侵攻で、豊臣方の森一重に攻められるが、撃退。 天正18年(1590年)、家康の関東入国に従って鈴木氏も足助を離れ、真弓山城は廃城となった。 |

|||

|

足助の町に戻り、弘化三年(一八四六)の道標へ向った。 「左 ぜんこうじ、右 ほうらいじ」と刻まれた道標。 伊奈街道は塩の道であると共に善光寺へ詣でる善男善女の道でもあった。 ここから遠州街道(鳳来寺道)が分かれており、町内のあちこちに道標が残る。 |

|||

|

中橋を渡って伊奈街道を行く。 |

|||

|

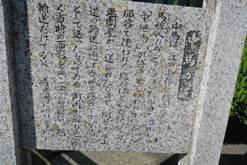

中馬街道は三河湾でつくられた塩を山間部へ運ぶための「塩の道」。 矢作川を川舟で上り、古鼠(現豊田市)で荷揚げ、足助の塩問屋で荷直しされ、中馬が信州方面へ運んだ。 中馬とは、江戸時代の中ごろ、信州でつくられた馬の背で荷物を運ぶ人々の組合。 現在、中馬街道はR153となり、地域の骨格をなす幹線道路として、生活、産業、観光を支える役割を担う。 R153の豊田市中心市街地から長野の県境までが、風景街道「塩の道・中馬街道」として登録されている。 |

|||

|

中橋から真弓山方面を望む。城は何処? 城からは足助の町並みが望めると言うから、見えても良さそうだが。 |

|||

|

中橋を渡ると、右手に「ぜんさ」の暖簾がゆらゆらはためいていた。 店内には駄菓子がいっぱい。 みたらし団子も焼いていた。 |

|||

|

軒先に吊るされた看板、味がある。 |

|||

|

「ぜんさ」の北隣に北を向いて立つ「お天王さん」。 とっても元気な神様。その元気で病気や厄を追い払ってくれる。一緒に天神様も祀られている。 |

|||

|

「ぜんさ」から北へ20mの交差点角には「丸八 鈴木商店」。建物にマッチした、塗装のかすれた看板が良い。 趣のある看板とは裏腹に、取扱商品は有用微生物群のEM製品、基礎化粧品、モンゴル塩などモダン。 店先には駄菓子が見えた。多角経営。 |

|||

|

足助の町並みの散策再開。 ここは、豊田市足助伝統的建造物群保存地区。宿場町の面影が残る。 |

|||

|

そこに現れたマルニモータース。 |

|||

|

右の新しい看板はショールーム。 気になる個体が見えた。 ホイールは使用感満々だがタンクは綺麗に見えるGORILLA。興味が湧く。 |

|||

|

向いがサービス工場。 “Always 三丁目の夕日”の鈴木オートがダブル。 |

|||

|

良く整理されており、ワクワクする。 |

|||

|

足助山 宗恩寺道。通称 マンリン小径。 足助の町並みのなかでも、最も美しいと言われている。 左の書店の屋号が萬林商店で、当主は代々林右衛門を名乗ったことから名付けられた。 |

|||

|

地蔵堂 「抱き地蔵」 紙屋鈴木家所有だったが、第2次世界大戦真っ只中の昭和18年(1943年)、香積寺に寄贈された。 平成27年2月(2015年)に修復。堂守はおらず、有志が管理。 |

|||

|

本尊の地蔵菩薩は珍しい座像。 |

|||

|

痛い所と同じ部分をさすると治ると言われる「おびんずるさん」。 擦れ具合を見ると、皆さん色々な所が痛い様だ。 はて?願いを叶えてくださる「抱き地蔵」は何処に? |

|||

|

地蔵堂の向かいの立派な旧家が紙屋鈴木家の旧鈴木家住宅。 国の重要文化財。足助の安永の大火後の安永5年(1776年)に建造された大商家。16棟の建造物が現存。 足助で最大級の敷地を持ち、主屋は地区内で最古の遺構。重要伝統的建造物群保存地区の核。 近世から近代にかけての建物が良好に残り、足助の大規模商家の発展過程を示すものとして価値が高い。 |

|||

|

鈴木家は、近世は紙問屋、近代は土地経営などで財を成した。 敷地を拡張しながら座敷や土蔵を順次増築し、明治時代までに現在の建物が整備された。 現在、保存修理現場を特別公開中(2023年8月4日~)。次は是非見てみよう。 |

|||

|

2023.11.11(土)

小山があるのは知っていたが、こんな場所とは思いも寄らず |

|||

|

今週木曜日の夜、Google Map で見つけた扶桑町のJANラーメンに行ってみた。 住宅街に入りNAVIが目的地を示しても見つけられず。Uターンしてゆっくり前進しながら探す。 見つけたが真っ暗。あ〜残念、営業しておらず。 そんな事があって、ストックしていた小牧・長久手の戦いゆかりの地を目的地に選んだ。 |

|||

|

10:42 正面に標高54.6mの丘、岩崎山が見えて来た。 天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いの際に、羽柴秀吉軍が築いたとされる砦の跡。 美濃国の稲葉一鉄・貞通親子が4,000の兵を率いて布陣した。 砦の規模は分かっていないが、岩崎山の頂上や熊野神社境内にあったと言われている。 頂からは徳川軍が布陣した小牧山を一望。さて、どんなものか? |

|||

|

中腹に見える建物辺りが砦跡の模様。 この南側だけでなく、北側でも造成工事が行われていた。山体崩壊の恐れが無いので際まで攻められそう。 史跡もどんどん住宅と化して行く? |

|||

|

お〜、確かに小牧山を一望。 麓との高低差、たった14.9mでも、この辺りは小牧山の南側まで真っ平らだからなぁ。 住民有志の「自然と石の会」が山を整備。 岩崎山砦全景(左)、小牧・長久手の戦い陣地図(右)は会長が書いたモノ。 |

|||

|

この山は、小牧山などと同様に秩父古生層の残丘であるため、尾張の山々には珍しく花崗岩質から成る。 近くの岩屋古墳(6世紀後期〜7世紀初頭)の石室材として利用されるなど、古くから用いられてきた。 名古屋城築城の際、加賀藩が御用石切場として石を切り出し、石垣に使った。 複数の岩に曾て彫られた家紋や岩を割るためタガネで開けた矢穴が付いていると言うが、そこまでは見えず。 |

|||

|

『尾張名所図会』後編巻之三(明治13年、1880年)に、岩崎山中に「五枚岩」「女夫岩」「弘法足跡石」「八尋岩」の4ヶ所の岩石が記載されている。 女夫岩(ミタケ)。2体の立岩を女夫になぞらえたものと推測され、間に「御嶽山座王大権現」の石碑が建つ。 五枚岩と共通して、岩の亀裂や合間を聖なる空間としている。 江戸時代から御嶽講による信仰があった。 |

|||

|

山頂に建つ石碑「御統監之趾」。 昭和2年(1927年)、尾北地区で行われた陸軍大演習を昭和天皇がこの山から総覧された記念碑。 |

|||

|

縄文時代の祭事跡と言われる巨石群。 天正12年(1584年)、織田信長亡き後、織田信雄は、大坂城を築いた羽柴秀吉から年賀の礼に来るように命令されたことを契機に秀吉に反発、徳川家康に接近。 徳川家康と羽柴秀吉が雌雄を決しようとしたのが小牧山の戦い。 徳川軍が布陣した小牧山を睨んで、北東3kmほどの場所に位置する秀吉軍の砦が岩崎山砦。 |

|||

|

東には秀吉が本陣・楽田城を出陣し指揮をとった太閤山の外久保砦、秀吉軍の主陣の小松寺砦(丹羽長秀、丹羽長重)、田中砦(堀長政、蒲生氏郷、加藤光泰)、二重堀砦(秀吉軍の最前線・日根野弘就)があった。 岩崎山砦など一帯の砦や城は、羽柴秀吉と織田信雄が講和した後に廃止となった。 |

|||

|

岩崎山には熊野神社が鎮座。 神社境内にある花崗岩の巨岩・五枚岩は愛知県の指定天然記念物。 |

|||

|

神楽殿からはこの眺め。 この神楽殿、造りが凄い! |

|||

|

五枚岩に代表される巨石は、新期堆積層からなる濃尾平野の基盤岩が露出したもの。 風化浸食作用により岩が花崗岩の節理面に沿って5枚に分離したのが五枚岩の名の由来。 岩には注連縄が巻かれ、亀裂の間に石像が祀られている。 |

|||

|

尾張正寿講由来の碑が立つ。 江戸時代中期には開運講と称し尾張北部に在りて、秋葉信仰と尾張西国巡拝を主とせしが、文化六年(1809年)現知多市古見妙楽寺第十三世亮山上人、知多四国霊場創立に伴い上人より尾張正寿講と命名さる。 |

|||

|

観音寺も歴史を感じる。 |

|||

|

祠の後に見えるのは、 |

|||

|

カブト石。自然と石の会の命名か? |

|||

|

ここから北西900mの場所に母校がある。 小山があるのは知っていたが、こんな場所とは思いも寄らず。 |

|||

|

懐かしんで風景を見ていたら、空に♥が浮かび上がった! ジェット機が飛ぶのはいつもの事で、爆音が煩いとは思っていたが、まさかブルーインパルスだったとは。 知らなかっただけに、ちょっと得した気分。 |

|||

|

飛んでるわ。 調べてみたら、航空自衛隊岐阜基地の航空祭が11/12(日)、そのリハーサルだ。 |

|||

|

低空からブリッジを書いた。虹か?本番はカラーか? 最近見た2回よりも迫力があった気がする。 |

|||

|

御嶽信仰は今も続く? |

|||

|

11:17 犬山市の楽田城跡へ到着。 永正年間(1508-21年)に尾張守護代であった織田久長が築城したと伝わる。 以後は楽田織田氏の居城となったが、織田寛貞の代に、永禄初年に尾張で最大勢力となった織田家末流の織田信長についた犬山城主織田信清に攻略され、信清の出城となった。 「天守」に当たる建築物を建てたとの記述が歴史文献にある城としては、最も古いとされる。 |

|||

|

永禄5年(1562年)、信清は信長に離反したため犬山城を追われ、楽田城は信長の武将・坂井政尚が守備。 しかし、坂井氏は長男・久蔵尚恒が元亀元年7月(1570年)の姉川の戦いで討死。 更に、政尚自身も同年12月に近江国滋賀郡堅田で戦死。楽田城には梶川高盛が入って城主となった。 小牧・長久手の戦いでは前線基地となり、秀吉軍の部将・堀秀政が入り、更に秀吉自身も陣所とした。 合戦終結の講和条件で廃城となり、現在は楽田小学校の門の前に碑が残るのみで遺構や面影は全く無い。 |

|||

|

また来た。これは近い。 岩崎山で予定外の時間を使ったのでJANラーメンの開店まで時間が無くなった。 場所は分かっているので問題ないが、ゆっくり空を眺めている余裕は無い。 気になるが、先を急いだ。 |

|||

|

11:30 丹羽郡扶桑町のJANへ到着。 良かった営業していた。 ちょうど店のお兄ちゃんが出て来たので、バイクを入口前に置いて良いか聞いたら、二つ返事でOK。 気分良く入店、、、と行きたかったが、入口の虫除けネットに絡み取られ「あれ?あれっ?」と中々入れず。 |

|||

|

お店は家の庭に建てられている。が、壁は無い。入口と同じ虫除けネットで囲んである。 どうやら、オールシーズこの状態らしい。こぎれいな店よりも断然好きだ。 3番目で未だ空席あり。店内を見回すと、気になる張り紙。何と、12/23で閉店してしまう! 10か月前のGoogle Map のQ&Aに、お店から「一言で言うと、長く営業する気は有りません。長くても2年以内には閉店するのが、理想です。」の書き込みがあったが、その通り。オッチャンの体力かな? |

|||

|

オーダーは、ミソベト大盛800円+150円。 チャーシューにするか迷ったが、+300円は予算を大幅オーバーのため自粛。値上がりしていたし。 お〜、山盛り。もやしシャキシャキ、大蒜トロトロ。スープはもちろん、麺も美味い!これは絶品! 器は発泡スチロール、レンゲは樹脂。お店も含め、イベントの屋台さながらで面白い。 |

|||

|

食べ終わった時には、順番待ちが10人ほど。やっぱり人気がある。早く来て良かった。 ラーメン好きのオッチャンがどうしてもやりたかった口かと思ったが、20年ほど前に江南にお店があったらしい。 閉店前に是非もう一度来てみよう。 |

|||

|

2023.11.18(土)

良い所だった。帰りに門の外でエンジンを掛けるのが申し訳ないと思ったほど |

|||

|

今週は天気が芳しくなかった。雨が多く、急激に気温が下がった。 今朝は特に寒い上に雲が厚く、雨雲レーダーによると時々雨。遠出は止め近場で行先を検討。 そろそろ名古屋市内でも紅葉が見頃になって来た筈。千種区の揚輝荘へ行ってみることにした。 今週は Rally Japan が行われている。そう言えば、去年も雨だったな〜。 |

|||

|

チャーハン先生の大洋苑から県道30号線を南下。レクサス覚王山の次の信号を右折。 すると、正面に覚王山日泰寺の五重塔が現れた。 この辺りは木が茂り感じが良い。 |

|||

|

11:00 揚輝荘へ到着。 駐車場は無いが、門のずっと奥に自転車置き場があり安心して駐車。 元々は松坂屋の前身の「株式会社いとう呉服店」初代社長・伊藤次郎左衞門祐民の別荘。 約1万坪(35,000㎡)の森を拓いて築いた。 |

|||

|

大正7年(1918年)に最初の建物が移築され、修学院離宮を参考にした池泉回遊式庭園が造られるなどした。 最終的に完成した昭和12-14年(1937-39年)頃には移築・新築された30数棟があった。 大正から昭和初期にかけては皇族や華族、政治家や著名人の他に、外国人も多数訪れた。 国内からの寄宿生に加えて、昭和10年(1935年)からは矢田部保吉駐タイ特命全権公使の要望を受け、タイ人の留学生の受け入れも行っていた。 |

|||

|

昭和20年3月24日(1945年)に空襲を受けて建造物の多くが焼失。 戦中は日本軍に、戦後は米軍に接収され、その後は松坂屋独身寮として使用された。 敷地の多くが開発されて庭園も南北に分断されたが、数棟の貴重な建物と庭園が残されている。 南園の聴松閣(市指定有形文化財) ハーフティンバー様式の山荘風に造られた地上3階・地下1階の建物。 |

|||

|

土間は大小自然木の丸太、扉は欅の一枚板。ここから先は有料になる。物凄く立派。 聴松閣とかつての有芳亭(尾張徳川邸から移築した迎賓館)、更に現在の姫池通に面した位置に建っていた愛知舎の付近を結んだ総延長170mのトンネルが見つかっている。 内部にはインド・イスラム様式のレリーフや壁画が残されているが、何の為に造られたかは解っていない。 平成19年(2007年)の春から初夏にかけての一時期には、姫池通沿いの工事現場に露出したトンネルの様子を見る事が出来た。 |

|||

|

マンションの横を通って北園へ。 |

|||

|

色付きが始まった所。 |

|||

|

北園は無料。 |

|||

|

これは維持も大変だろう。 |

|||

|

伴華楼(市指定有形文化財) 昭和4年(1929年)、尾張徳川家から譲り受けた茶室付き和室。 移築の際に鈴木禎次の設計による地階と1階洋室を増築。 「伴華楼」は、バンガローのもじり。 |

|||

|

鈴木禎次は、名古屋の近代建築の巨匠。名古屋高等工業学校(現名古屋工業大学)教授、夏目漱石の義弟。 素晴らしい。 |

|||

|

これが別邸とは凄い。 |

|||

|

伊藤家の初代は織田信長に仕えた武士。本能寺の変の後、武士を捨て呉服小間物問屋となった。 徳川家康が名古屋城を築城した慶長16年(1611年)、清洲から名古屋城下に移り「いとう屋」を始めた。 |

|||

|

洋室に、愛知県に残る歴史的建築物が紹介されていた。 (旧)岡崎銀行本店、鶴舞公園

奏楽堂、(旧)名古屋銀行本店、中埜半六家別邸、(旧)三井銀行名古屋支店、 豊田喜一郎邸 ほか。 どれも興味深い。 |

|||

|

市松模様の煙突は見事。 煙突奥の洋室2階部分の椹(サワラ)板のうろこ壁も素晴らしい。 |

|||

|

白雲橋(市指定有形文化財) 修学院離宮にある千歳橋を模している。 |

|||

|

奥に見えるのは、豊彦稲荷。 昭和初期に松坂屋京都店から勧請された稲荷神。 かつての仙洞御所に置かれた御所稲荷(豊春稲荷)を本社とする。 |

|||

|

三賞亭(市指定有形文化財) 大正7年(1918年)、茶屋町本家から移築された揚輝荘で最初の建物。 煎茶茶室。 お茶会が行われていた。 |

|||

|

良い所だった。 帰りに門の外でエンジンを掛けるのが申し訳ないと思ったほど。 |

|||

|

折角なので日泰寺の正面に回ってみた。 タイ王国から寄贈された仏舎利(釈迦の遺骨)を安置するために、明治34年(1904年)に創建された。 「覚王」とは、釈迦の別名。また「日泰」とは、日本とタイ王国を表している。 国内唯一の超宗派の国際的寺院。 全国でも希な一大石造塔、ガンダーラ式奉安塔がある。 |

|||

|

11:30 桜花らーめんへ到着。 随分前に、夜、行列が出来ているのを見て気になっていたお店。 ちょうど開店時刻で大将が外に出ていたので一番乗りだと思って入店。 いやいや、店内はカウンターのみの7席ある内、既に5席埋まっていた。危ない、危ない。 |

|||

|

オーダー は、Aランチの「 らーめんとチャーハン」 880円で麺を玉子とじの変更+50円。 白菜の漬物をつまみながら出来上がりを待つ。 昔ながらのゴチャっとした店内の雰囲気は妙に落ち着く。 壁には色紙が山ほど貼ってあった。 |

|||

|

飛び上るほどの感激は無かったが、どっちも十分美味しかった。量も満足。 細麺だったら尚良かった。チャーハンが薄味に感じたのは漬物のせい? 看板の「平打ち 手もみ麺」は桜花らーめんだけ? ランチタイムは、単品ラーメンには小ライスが無料サービスで付く。それも良い。 |

|||

|

2023.11.19(日)

悠久の歴史と絶景の素晴らしい体験ができ、非常に良い一日だった |

|||

|

紅葉狩りへ行った。向った先は、岐阜県揖斐郡の谷汲山華厳寺と両界山横蔵寺。少々遠く、移動は車。 岐阜に入り、R21を西に向かい始めた所で昼になった。華厳寺と横蔵寺の間の道の駅で昼食の想定だったが、前回休みだった山県市の“みのや食堂”でリベンジしてから行くことにした。 ところが、今回も休み。後で調べたら、「日月祝日定休」。途中で調べておけば良かった。 結局遠回りしただけで、食事はせず華厳寺へ。着いてニンマリ、屋台がわんさか有るじゃない。 先ずはコロッケ50円。色々見て、帰り際に大盛焼そば500円を食べて満足。 |

|||

|

総門を潜り参道に入ると、400円/日の駐車場しか行き場が無くなった。上手く出来ている。 駐車場内に特設屋台が並び、気分が高揚。更に、参道にも。 紅葉も素晴らしい! |

|||

|

延暦17年(798年)創建。山号と寺号は醍醐天皇より賜った名刹寺院。 「西国三十三所観音霊場」の第三十三番札所。 |

|||

|

春には桜、秋には紅葉の名所として賑わう。 確かに素晴らしい。 |

|||

|

経堂、英霊堂、本堂、境内には数多くのお堂が建つ。 本堂は明治12年(1879年)に豪泰法印によって再建されたもの。 |

|||

|

本尊は十一面観世音菩薩。脇侍として不動明王と毘沙門天を安置する。が、厳重な秘仏で写真も公開されていない。 地下に「戒壇巡り」あり。 |

|||

|

本堂背後の小堂の石仏は痛い所に20円の札を貼ると身代りになってくれるかも。 三十三段の階段の先に建つのは満願堂。巡礼者はここで納め札を納める。 |

|||

|

奥之院は、満願堂から山を登ること1.5km。もちろんパス。 |

|||

|

鐘楼堂。僧侶が除夜の鐘の1打目を撞き、その後は一般人が撞ける。 本堂前の柱の「精進落しの鯉」に触れて下山。 |

|||

|

内仏客殿。襖が実に素晴らしい。 良い所だった。桜の季節にまた来よう。 |

|||

|

約800mの参道をミゼットが往復。これに乗るのも良いなぁ。 参道に並ぶ長谷川商店。92歳の爺ちゃんが手作りの木製トレイや懐かしい玩具を販売。来年3月に運転免許の有効期限が切れたら返納。そうなると商売は続けられないと言っていた。頑張れ、爺ちゃん! |

|||

|

両界山横蔵寺へ到着。華厳寺から約10分と近い。 ここは駐車場無料。大きく余裕も有り。 もみじ祭りで特設屋台が並ぶ。特にアマゴ釣りは、ならでは。 |

|||

|

日本天台宗の宗祖・最澄が自作の薬師如来を安置して創建(801-805頃)。 当時の場所は更に1.5kmほど山奥の円山の頂上。 物凄いエネルギー。 |

|||

|

本尊は薬師如来。西美濃三十三霊場第一番札所。多数の文化財を有し、「美濃の正倉院」とも呼ばれる。 だが、仁王門の両脇は空。これは後に理由が判明。 |

|||

|

木造深沙大将立像始め多数仏像が祀られている琉璃殿、即身仏を安置する舎利堂は有料500円。 仁王像は琉璃殿に移され不在だった。 どちらも撮影禁止! |

|||

|

帰り道、紅葉の穴場スポットに挙がっていた霞間ケ渓公園へ行ってみた。 高台で見晴らしが良い所。 しかし、紅葉のポイントが見つけられず。 |

|||

|

最後はガッカリだったが、悠久の歴史と絶景の素晴らしい体験ができ、非常に良い一日だった。 華厳寺は紅葉が素晴らしかった。横蔵寺は仏像と僧侶の即身仏、所謂ミイラが圧巻だった。 何より良かったことは、どちらも賑やかだったが道路や駐車場が全く混んでいなかったこと。 ここはお奨め! |

|||

|

2023.11.23(木)

美濃三大紅葉スポットを制覇 |

|||

|

岐阜県美濃市の大矢田神社へ行って来た。これで、今シーズンは美濃三大紅葉スポットを制覇。 岐阜県でもTop 3 に入る紅葉狩りの人気スポット。今が見頃、かつ祝日であることと明日から気温がグッと下がるとの予報で混雑を心配したが、渋滞や人混みは無く大変良かった。 神社の創建は孝霊天皇の時代と言うから、紀元前のこと。恐ろしく古い。 |

|||

|

9:42 長良川の鮎之瀬橋でルート確認。 道路標識は皆無。有っても掠れて見えず、所々で確認を繰り返しつつ前進。 10:02 到着。原付も駐車有料200円。 |

|||

|

神社一帯の楓谷には約3千本のヤマモミジとイロハモミジが群生。国の天然記念物に指定されている。 楼門周辺のモミジは最盛期を迎えた所で見応えあり。 |

|||

|

楼門は享保8年(1723年)再建。 仁王像は籠の中の鳥状態。保存のためには仕方がない。 門を潜ると、紅葉の向こうに屋台が見えた。いいねぇ。 |

|||

|

ここは楼門から山頂に向かって徐々に色付く。下から上へと紅葉が進むのは全国的に珍しく、その見事な景観から「もみじ谷」と呼ばれている。 |

|||

|

太鼓橋(神橋)は、神様が渡る橋。 下を流れる谷川が結界となり、これを境に手前が俗世界、向こう側が神域。 神域には急な石段が待ち構えている。 |

|||

|

小便の如く流れ落ちる「直毘の滝」は、直毘の神の霊的発動を祈る滝。って、何だ? |

|||

|

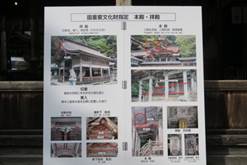

本殿は江戸時代初期の寛文12年(1672年)、拝殿は寛文11年に再建されたもの。 共に重要文化財に指定されている。 |

|||

|

重要文化財の見所が示してあり、分かり易くて有り難い。 この案山子はちゃうやろう。 |

|||

|

さすが Top 3、タイミングも良かった。 本殿の横に天王山の登山口がある。山頂まで1.2km、423m登る。 絶景の様だが、考える間も無くパス。 |

|||

|

紅葉を楽しみながら下山すると、良い匂いが脳を刺激して来た。 |

|||

|

どこもそそられる。 しかし、ここで食べる訳には行かない。 地元の婆ちゃん達の五平餅が、120円とお値打ちで一番人気だった。 |

|||

|

何が居るのかと思ったら、ふくろう。 飼育されているからか、おとなしい。 君も山を登るのか? |

|||

|

11:30 各務原市のまつ寿司へ到着。 公式HPに「行列ができるほど人気ぶり。ランチタイムは毎日20〜30分待ちが当たり前。」と謳っている店。 確かに店の前に行列。ザッと見、15-6人。 駐車している間に開店し、行列が動き出した。 |

|||

|

店内の広さが分からず心配したが、何の事は無い、カウンターの他に座敷があり、帰り際も未だ空席あり。 店舗裏に駐車場もあり使い易い。 随分前にTV番組で知り、チャンスを探っていた。漸く来ることができ、期待が膨らむ。 |

|||

|

オーダーは大盛ランチ1,000円。 美味い!回転寿司とはネタが違う! ちゃんとした寿司屋の鮨がこの値段。しかも、そばかうどんが付き、その量も大盛。 土日祝日もランチあり。何と素晴らしい! |

|||