|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

【旅日記】

|

2022.9.3(土)

さすが国宝!そして素晴らしい庭園だった |

||

|

V字進行の大風11号の影響もあり、この所毎日雨が降り蒸し暑い。 そんな事もあって今週は休んで読書にふけようと思っていたが、早朝降っていた雨が上がり、雨雲レーダーをチェックすると6時間先まで雨は降らぬ様子だったので急遽ルートを考え出発。 目的地は、岐阜県多治見市の国宝・虎渓山永保寺とBOOK-OFF。 |

||

|

9:36 JR中央西線の踏切を渡り、寺院の立ち並ぶエリアの入口に到着。 ここから先には観光客用駐車場は無い。車の場合は、踏切北側の駐車場に停める。 駐車場の入口にはだんご屋があり、漏れなく吸い込まれそう。 |

||

|

先ず現れた獅子吼庭。 大きな広場の奥に仏像が一体。 |

||

|

ちと恐ろしい。 |

||

|

真っ直ぐ進むと、飲食物持ち込み禁止になった。 前方の坂を下ると永保寺。 さすがにこれ以上進む気にはならず、かと言って駐車禁止の看板前に停めるのも気が惹け、道なりに前進。 |

||

|

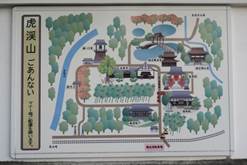

踏切手前の案合図は全く理解できなかったが、ここにあったものは分かり易く、良く理解できた。 |

||

|

徳林寺。立派なお寺。 本尊は、聖観世音菩薩、毘沙門天。 毘沙門天は、右手に宝塔、左手に宝棒を持ち、古くから開運の祈祷仏とされ、信仰を集めている。 境内には、蓮の葉の台座に立つ第31番観音像がある。 |

||

|

保寿院。駐車場の外にコッソリ駐車。 室町初期(1341年)に永保寺の禅師が開山した臨済宗南禅寺派の寺院。 山門の向こうに、枯山水の庭園。自由に境内を参拝できる。作庭は昭和60年(1985年)頃と、極々新しいが。 築山には三尊石に加えて4石あり、計7石。一般的に石組は2石を除くと永続性を示す縁起の良い奇数とされ、室町時代以降に良く使われた手法。京都・龍安寺の石庭がこの手法だそうだ。 |

||

|

朱色の山門が、一際目を惹く。 振り返ると、永保寺で続くであろう階段。 愛車が気になるが、降りてみた。 |

||

|

お〜見えた! 観音堂が目の前だ。 山号は虎渓山。虎渓の名称は景色が中国廬山の虎渓に似ていることによると言われている。 正和2年(1313年)、土岐氏の招きを受けた夢窓疎石が長瀬山の幽境に庵居しこの禅寺を開創。 文保1年(1317年)、夢窓は同門の元翁本元(仏徳禅師)に寺の後事を託して上京。 建武2年(1335年)、夢窓が臨川寺(京都)開山となられたとき、永保寺開山は元翁本元に改められた。 |

||

|

元翁の寂年は元弘1年(1331年)で、開山の時には既に遷化されていたが、元翁の塔所である南禅寺正的庵末寺の五山派寺院として展開した。 文明期以後には衰微したが、江戸時代の延享3年(1746年)には末寺28ケ寺、孫末寺1ケ寺を有し、山内塔頭の輪番によって住持をつとめ護持されてきた。 |

||

|

霊擁殿 観音堂傍らの滝が流れる岩山、梵音巌の上に建つ六角堂。 |

||

|

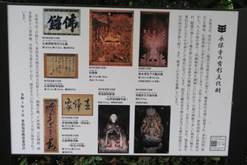

絹本着色千手観音像(重要文化財)のほか、夢窓や元翁の墨跡など数多くの文化財を所蔵。 近世末期には白隠慧鶴の一系に属する春応禅悦(霊機神応禅師)により僧堂が開かれ、雲水が禅の修行に励む臨済宗南禅寺派の専門道場(虎渓僧堂)を併設している。 |

||

|

観音堂前の庭園は臥竜池に反り橋の無際橋が架かる、浄土教的庭園様式。 現存する観音堂と開山堂は国宝。 両堂には南北朝期から室町初期における歴代住持や檀那の位牌が納められ、開山堂には元翁本元と夢窓疎石の木像が安置されている。 |

||

|

これは見事! 紅葉の時期は、さぞ大勢の人で賑わうことだろう。 |

||

|

驚く事に、無際橋は渡ることも出来る。 |

||

|

観音堂は、桁行三間、梁間三間、一重裳階付、入母屋造、檜皮葺で、水月場とも観音閣とも呼ぶ。 夢窓国師が虎渓に来て1年、正和3年(1314年)40歳のときに建立したもの。 禅宗の伽藍の中では一番大切な仏殿、すなわち本殿のこと。 |

||

|

勅使門跡 どこだろう? この先は土岐川。勅使は船でやって来た? |

||

|

永保寺の南を流れる土岐川は、この所の雨で濁り、流れも激しかった。 |

||

|

土岐川沿いの門。 これが山門? |

||

|

改め来て、じっくり見てみたい。 |

||

|

国鉄が多治見駅の東で大きく北へ線路を曲げて避けた土岐川を渡った。 |

||

|

対岸から永保寺を望む。 が、全く見えない。 |

||

|

さて、ここからBOOK-OFF巡り。 先ずは多治見大畑店。 記念橋を渡り、旧市街に入った所で、降らない筈の雨がポツポツ。だんだん強くなり、病院の駐輪場で雨宿り。 暫くすると、土砂降りに。今回は絶好の判断で、ほぼ濡れず。しかし、ここで20分ほどロスタイム。 雨は上がったので再出発。これが失敗。濡れた路面から、後輪が巻き上げる水飛沫で背中がびしょびしょ。 |

||

|

12:28 近所の「キッチンごだま」に到着。 さて、今日のランチは何だろう? 入口左のホワイトボードを見るのが楽しみ。 この店構え、包丁人味平の「キッチン・ブルドッグ」さながらの昭和Like。 |

||

|

ランチは、鶏の唐揚げとししゃものマリネ。大盛ご飯と味噌汁が付いて、な、何と550円! ランチの料理は、作り置きなので一瞬で出て来る。賛否両論あるが、弁当だと思えば全然問題ない。 味、ボリューム、値段、コスパ抜群!駐車場もあり安心だが、いつも空いている。が、長続きもしている。 オヤジさん一人で切り盛りしているからやって行けるのだろう。 BOOK-OFFは都合4店回ったが、目的の「天子蒙塵」は見つからず。さて、どうしようかね。 |

||

|

2022.9.10(土)

ゆく年くる年の中継があった「美濃清水」へ |

||

|

「名古屋発 半日旅」を読んで心に響いた岐阜県関市の大日山日龍峯寺へ行ってみた。 NHKの「ゆく年くる年」の中継があったとのこと。調べてみると2018-2019年だった。 見た筈だが全く記憶に無い。あ〜、この記憶力の悪さ。ガッカリする。 |

||

|

9:04 日龍峯寺の仁王門へ到着。 享保3年(1718年)建造。立派! 県道58号線から、細い林道を上ること約3km。突然目の前に現れた。 |

||

|

左右に仁王が仁王立ち。 典型的な江戸様式阿吽の金剛力士。 ただ、造りはショボイ。 |

||

|

日龍峯寺は、海抜283m高沢山の中腹に位置する高野山真言宗の寺院。 寺伝によると岐阜県下最古の寺。美濃西国三十三ヶ所一番札所の観音霊場。 5世紀前半の仁徳天皇時代、美濃国に日本書紀にも登場する両面宿儺との豪族がいた。両面宿儺は、この地方に被害を及ぼしていた龍神を退治し、龍神の住んでいたこの山に祠を建立したのが始まりと伝わる。 通称は高澤観音。本尊千手観音菩薩は商売繁盛家内安全、安産子授けなどで知られる。 毎月第三日曜の本尊命日には多くの参詣がある。この日は、昼のみ庫裡で手打ちそばが食べられる。 |

||

|

9:12 第一駐車場へ駐車。 仁王門から300段の階段を上るのかと思い一瞬ゾッとしたが、助かった。 しかも、駐車場も拝観も無料。 |

||

|

駐車場からは少々上りあり。 室町時代、応仁の乱によって多宝塔を残し堂宇の大半を焼失。江戸時代に現在の七堂伽藍が再興された。 |

||

|

最初に現れたのは鐘楼。昭和6年にも焼失し、5年後に再建されたもの。 ゆく年くる年では除夜の鐘が鳴った。 参拝者は、いつでもこの鐘を撞くことがことができる。しかも、申し出不要。至れり尽くせり。 |

||

|

不動堂、薬師堂と続く。 不動堂は寛政5年建立の修験者の道場。 不動明王像が安置されているそうだが、拝めず。 |

||

|

薬師堂の薬師如来坐像、日光菩薩、月光菩薩。 薬師堂は貞亨五年建立。昔は表参道、薬師丘にあったと伝えられている。 |

||

|

金比羅堂と多宝塔。 鎌倉尼将軍・北条政子建立の多宝塔。全国に4つあるうちの一つ。 鎌倉時代後期(1275-1332年)建立。約800年前か〜、凄い! 今年の9/23-25は、60年振りに御開帳とのこと。また行ってみるか。 |

||

|

政子の寄進は神龍のお告げだったそうだ。 |

||

|

多宝塔を越え下り坂になると、正面に本堂の影が見えた。 |

||

|

京都の清水寺と同じ舞台造り(懸崖造)の本堂と信者や行者等がこもって祈願、修行した籠堂。 本堂は江戸前期の寛文10年(1670年)建立。 五間四面入母屋造り桧皮葺で山頂傾斜地の岩上に建つ。 前方は舞台造りで京都の清水寺によく似ており、美濃清水の異名で知られている。 |

||

|

鎌倉尼将軍は本堂も寄進していたが、応仁の乱の戦火の焼失。残念。 小振りだが迫力満点! |

||

|

舞台の下にも入れた。 |

||

|

舞台の上は結構賑やか。 |

||

|

千手観音菩薩?ネットで良く見えず。 |

||

|

本堂の裏の洞窟に「みたらしの霊水」が湧く。 眼病、ぼけ封じ、子宝、病気平癒に効くそうだ。 |

||

|

洞窟の中には1333年建立の宝篋印塔が建つ。 塔の中に、源頼朝を分骨埋葬したと伝えられている。 |

||

|

籠堂の裏を通り、ハイキングコースへ向ってみた。 山肌に建つ白山鎮守社は、天文3年建立の一間社流造り桧皮葺。 檜皮葺の屋根をトタンでガード。 |

||

|

政子の夢枕に現れた神龍が「日龍峯寺に池あり。法華経を・・・」と告げ、飛び込んだ池。 なかなか面白い。 右へ行くと高澤古道。しかし、遠そう。 左へ行くと展望台。所要時間5分と近いので行ってみた。 |

||

|

が、暫く人が通っていない様な蜘蛛の巣だらけの道になり断念。 本堂を見下ろしながら下っていたら、足が滑り尻餅。危ない、危ない。 いやー、実に面白い所だった。 日龍峯寺を後にし、県道80号線を西へ。見坂峠を越えて美濃市へ向った。 |

||

|

10:19 旧名鉄美濃駅へ到着。 大正期の姿を残す駅舎は、大正12年10月11日に現在地に開設されたもの。 平成11年4月に名鉄美濃町線新関~美濃間が廃止され役目を終えた。 駅舎・プラットホーム・路線が当時のまま保存されている。 |

||

|

駅舎の中はホビー系のリサイクルショップになっている。 この町は美濃和紙の里。そして、野口五郎の出身地。しかるに、彼に纏わる商品が多い。 大竹しのぶが若い!調べてみたら1977年だったから、45年前。そりゃ若い筈だ。 |

||

|

懐かしいな〜。 美濃町線にゆかりのある「モ512号」、「モ601号」、「モ593号」の3両展示。中にも入れる。 |

||

|

50mほど先に昼食に選んだニュー柳屋食堂の看板が見える。 しかし、開店まで30分以上あるので町を散策。 |

||

|

10:25 うだつの上がる町並みへ到着。 目の字通りを東へ進むと、間も無く喜楽精肉店がある。 ここのコロッケが美味いんだ。しかし、今日はパス。 |

||

|

うだつが上がってるね〜。 うだつは、日本家屋の屋根に取り付けられる小柱、防火壁、装飾。 本来は梲と書き、室町以降は卯建・宇立などの字が当てられた。 桃山から江戸時代初期に掛けては木製のうだつが存在するなど、当初は防火壁と言うよりも屋根が強風で飛んだりするのを防ぐ防風の意味合いや、装飾的な意味合いが強かったとか。 暫く進んだ右側に、「飛行機倶楽部」がある。オリジナル設計の模型飛行機もあり面白いショップ。 |

||

|

美濃市で最も古いうだつが上がる、旧今井家住宅前。今井家は庄屋兼和紙問屋だった町家。 江戸時代中期に建てられ、明治初期に増築されたと言われており、市内最大級の間取り。 増築時には天井からの高さが約3mある明り取りが作られた。 庭には環境庁の「日本の音風景100選」にも選ばれた水琴窟が、奥には美濃市の古い歴史、文化、造形物に関する史料を展示した美濃史料館やうだつ蔵、にわか蔵がある。 |

||

|

10:36 金森長近によって開かれた長良川畔の上有知湊へ到着。 長近は関ケ原戦の功によりこの地を加封されると、小倉山城を築き、低地にあった上有知の町を丘上に移し、城下町上有知の町造りを行った。更に、町の繁栄策として六斎市を開かせ、物資運送の玄関口として上有知湊を開き、番船40艘をおいて長良川下流への舟運の拠点とした。 江戸から明治時代末年までこの地方の物資の流通、交通の中心として繁昌したが、明治44年の電車開通によって役目を終えた。 |

||

|

今日は川遊びには絶好の天気。 穏やかに見える長良川だが、美濃橋の袂の岩場は流れが複雑で危ないと聞く。 くれぐれも用心、用心。 |

||

|

長良川に並んで世界かんがい施設遺産の曽大用水が流れている。 長良川から取水し、岐阜県関市〜美濃市の農地約1,000haを潤す幹線延長約17kmの農業用水路。 江戸時代初期の寛文3年(1663年)、この地に移住してきた尾張藩の喜田吉右衛門と弟の林幽閑は水不足の現状を見かね、地元で造り酒屋を営んでいた柴山伊兵衛と相談し、長良川から水を引く計画を立て、三氏が私財の総てを擲ち7年の歳月を掛けて完成させた。 約350年が経過した現在でも、地域の農業を支える重要な施設となっている。

素晴らしい! |

||

|

10:44 美濃橋へ到着。 現存する日本最古の近代吊橋。大正5年8月竣工。橋長113m、支間116m、幅員3.1m。 建設当時、日本最大級の支間を実現した吊り橋として、歴史的価値の高い近代建造物。 一度に渡れる人数は50人まで。しかし、コントロールできるとは思えない。 |

||

|

太いワイヤーロープに吊られた鮮やかな赤い橋。 ノスタルジックだねぇ。 |

||

|

大正の人々も同じ風景を見ながら渡ったことだろう。 違いは、安全対策のネットがあることぐらいか? |

||

|

いつまで大切に保存されて行くことを祈る。 |

||

|

10:55 ニュー柳屋食堂へ到着。 開店5分前。店頭で待つ。この後、客が続々と集まって来た。しかも、店頭に路上駐車。どうなっているんだ? 店頭にはドアが2つ。どちらも待ち客あり。どっちだ?一斉に雪崩れ込むのか? 開店し入店して分かった。向って右はイートイン。左はテークアウトだった。 |

||

|

全席鉄板、いいね! 開店直後はガラガラだったが、30分もしたら満席。 昼は回転が早いが、鉄板の片付けに時間が掛かる様子。やっぱり開店直後に行くべし。 |

||

|

ウドちゃんほか、来てる、来てる。 この店を知ったのもTV番組だった。 |

||

|

定食、麺類、御飯物もあるが、ここは迷わず昼の定食の中から「とんちゃん焼定食」をオーダー。 周りからは、鉄板焼メニューの声、声、声。惹かれるな〜。 |

||

|

ホルモン登場。 オバちゃんが、ボールから勢い良く鉄板にぶちまけ、重しを載せてプレス焼き。 肉の返し、野菜投入、オバちゃんが頃合いを見て全部やってくれた。 |

||

|

6-7分で焼き上がり。良い匂い! 美味い!特にレバーが美味かった。これに味噌汁とフルーツが付いて900円は絶対お得。また行きたい。 次は、奮発して牛肉焼定食にしよう。 11/25-27、18:00-20:00に日龍峯寺で「あんじんの灯」イベントがあり、本堂がライトアップされる。 あんじんとは安心。御仏の功德によって得られる迷いのない安らぎの境地のことだそう。 大晦日は尻込みするが、これはチャンス。行ってみたい。 |

||

|

2022.9.17(土)

日本の高度成長期を支えて来た大先輩方が屯する喫茶店へ |

||

|

シルバーウィークが始まり3連休の初日だが、台風14号接近しており曇り空。 幸い雨は降りそうにないので、気になっていた大盛喫茶店の調査を軸にルート設定。 |

||

|

9:31 名古屋港ワイルドフラワーガーデン“ブルーボネット”へ到着。 名古屋港に浮かぶ島の様な9号地の入口。 ここまでの道程は大型車両の通行が多いが、それを感じさせない静けさ。 海に面した所に芝生。ベンチも用意されており、中々感じが良い。 |

||

|

外国庭園の模倣ではなく、伝統的日本庭園でもない新しいスタイルの自然風庭園がコンセプト。 開園20年。知らんかった。 |

||

|

無料かと思ったら、入園料300円だった。 今年も中止だったようだが、港まつりの花火を見るには絶好の場所。 |

||

|

9号地を南進。 伊勢湾岸道路の名港潮見IC。ぐるぐる蜷局を巻く。 |

||

|

南堤まで行ってみたが、残念ながら立ち入り禁止。 落ちようものなら、尻拭いが大変だから仕方がない。 |

||

|

西岸も立ち入り禁止ではあったが、緩い感じだったので鎖を跨いで岸壁へ出てみた。 名港トリトン・中央大橋が良く見えた。 |

||

|

東岸はもっと緩く、端は鎖が掛かっておらず通り抜けられた。 岸壁には釣り人がチラホラ。 釣れている所は見掛けなかったが、海面には飛び跳ねる魚の姿が見えた。 |

||

|

名港東大橋。 何と懐かしいことか。 |

||

|

10:38 主目的地の東海市のフレンズへ到着。 “大盛”でヒットした喫茶店。目の前の名和書店にはチョイチョイ来ていたが、全く知らなかった。 店内は、ゲームのテーブルこそ無いが、懐かしい昭和の世界。 そして、客の大半が日本の高度成長期を支えて来た、今や年金が生活の糧であろう大先輩方。 |

||

|

モーニングは11:00まで。コーヒー430円で、トースト・ハムエッグ・サラダなどが付く。 そして、10:30からお食事タイム。色々な定食が、どれも大盛で900円前後と財布に優しい。 モーニングでスタートし、食事までして行く人もいた。 そんな事で大人気。幸い待たずに座れたが、10:50には店の外に並び始めた。 |

||

|

オーダーは、茄子とベーコンのアラビアータ780円+からあげ1個100円。 折角なので、+210円で大盛にチャレンジしようかとも思ったが、レギュラーにしておいて良かった。 評判のからあげ。美味かった〜。あんかけスパの“からあげ”にすると4個付く模様。きっと食べ切れんわ! 帰路は白壁に寄り道し、前回見逃した旧豊田利三郎邸の立派な門を見学した。 |

||