|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

【旅日記】

|

2022.7.2(土)

中々奥深い一日だった。ただ、この酷暑には参った |

|||

|

早々と梅雨が明け、今週は酷暑が続きへばった。今日は幾分和らぎそうなので出動。 と、言っても予想最高気温は35℃。凍らせたペットボトルを胸にぶら下げて。 目的地は、信長続きで辿り着いた森蘭丸ゆかりの美濃金山城跡。 7:40 出発。この暑さで登山。大丈夫か? 日の出と共に出発したいぐらいだったが、昼食との兼ね合いこの時間に決めた。 |

|||

|

8:58 蘭丸ふる里の森 第1駐車場へ到着。 入鹿池から、ぎふワールド・ローズガーデンを経由するルートを選択。 長閑な道が続き、リラックスして走れて良かった。 ここから古城山登り。その方向へ行く車がやたら多い。そんなに人気のスポット?イベントでもあるのか? いやいや、どの車もこの先にある兼山小学校へ入って行った。 |

|||

|

急勾配の坂が暫く続いた。第1駐車場から歩いたら、相当キツイ。 金山城は、石垣・瓦・建物礎石が残る織豊系城郭のモデルケースとして、国史跡に指定(2013年)された。 守護代一族の系譜をひく斎藤正義により烏峰城の名で天文6年(1537年)に築城。 永禄8年(1565年)には織田信長家臣森可成が城主となって金山城と改称。 森長可、蘭丸、忠政が城主となり、関ヶ原の戦いの後に所有した石川貞清により破城。建物は解体され石川氏居城の犬山城の改修に使われた。 |

|||

|

良い所に展望台があった。 明智荘が良く見えた。 小学校は運動会だった。この暑い中でやるべきことかなぁ? |

|||

|

明智城の方向にズームイン。 ん?城?明智城跡には天守は無い筈。どこだろう? 展望台の直ぐ先から登山開始。 |

|||

|

本丸跡まで13分。 ガンバロー! 三の丸門跡。礎石が残る。 破城の痕跡が随所に残る。 |

|||

|

広場は二の丸跡。 周囲は土塁囲。二の丸門、侍屋敷、物見櫓等があった。 平成の整備で整えられた石段を登ると、大手桝形が現れた。 |

|||

|

ここで攻め寄せて来た敵の勢いを鈍らせる。 普段は、登城して来た武士達が呼吸を整えながら衣紋の乱れなど整える場所。 |

|||

|

破城の際に、大手門と城門を犬山市の瑞泉寺へ移築したと伝えられる。 長形角石を交互に組合せた算木積で堅固な天守台西南隅石。 |

|||

|

9:31 本丸虎口の石段を登ると、大きな広場に出た。本丸跡だ。 天守・小天守複合式の2重2階層塔型の櫓があったとされる。 |

|||

|

標高277m。古城山頂上からの眺めは抜群。 北側は木曽川に続く断崖。これは登って来られない。 |

|||

|

犬山城は山陰になり見えず。 本丸跡には天守の礎石がバッチリ残る。 中津川の苗木城のように柱だけでも復元されると嬉しい。 |

|||

|

天守台の石垣下には雨水集水桝の跡。 広場は東腰曲輪跡。 搦手の重要施設。本丸の最終防御線。土塀や侍屋敷の礎石が残る。 |

|||

|

水の手。急峻な崖の下に年中清水が湧出。 ここを上り下りするのは大変な重労働。 |

|||

|

10:09 山を下り、常照寺へ。 信長と石山本願寺の和睦に尽力した蘭丸の生母・妙向尼が、母の菩提を弔うために建立。 山門に鐘とは珍しい。 |

|||

|

戦国山城ミュージアム。有料210円。 明治18年(1885年)に竣工した、懸け造りの三階建ての珍しい形態の小学校校舎を解体改修した味のある建物。 |

|||

|

六角堂は予想に反して小さく、通り過ぎる所だった。 戸立観音堂。 疫病(1441-48年)を退散させた女性を祭ったのが始まり。 |

|||

|

お堂は寛永19年(1642年)に再建。江戸時代初期の御堂建築の貴重な遺構。 岩盤を取り込んだ堂内、江戸時代初期の木造如意輪観音菩薩半跏像は迫力満点。 |

|||

|

兼山ダムまで行ってみたが近付けず。 それにしても水量が少ない。この先心配。 八百津町に入った所でUターン。 次は可成寺へ。 |

|||

|

可成寺は、妙向尼が江州宇佐山の戦いで戦死した夫・森可成の菩提を弔うため長可を開墓とし、栄厳禅師を請して創建した森家の菩提寺。 |

|||

|

可成をはじめ、長可、蘭丸、坊丸、力丸の墓がある。 矢印に沿って墓へ向う。 |

|||

|

が、門が閉まっていた! 遠巻きに見学。 最後は木曽川の兼山湊跡へ。 |

|||

|

室町時代、木曽川上流域の唯一の商用港。 戦国時代には金山城主森氏の政治的、軍事的要衝。 |

|||

|

室町時代末期(1530年頃)斉藤氏が領主の頃には既に河川交通運搬があったとされる。 天文6年の斎藤正義の烏峰城築城に伴う物資搬入以降整備。 永禄11年(1568年)織田信長が京都へ上洛した際に多数の建築資材を木曽谷からこの湊まで運搬して船積。 金山城破城の際には、ここから犬山城へ廃材を運んだ。 この凸凹で荷物の積み降ろしは難儀だったことだろう。 |

|||

|

11:18 可児市広見の中華料理・昇龍へ到着。 残念「準備中」。営業開始の11:30まで日陰で待機。 定刻にドアが開き、検温と消毒を済ませ入店。 |

|||

|

ラーメンのスープは鶏ガラ。丁寧に灰汁を取り、澄んでいた。 中華鍋にご飯を投入!俺の炒飯や。 大将、この中華鍋一つで何でも作る。 先ずラーメンが到着。少し遅れて炒飯も来た。然るに、ラーメンに手を付けており、この有り様。 |

|||

|

出来上がりも澄んだスープのラーメンは返しの加減も抜群! 炒飯は干しエビが入った、初めて食べるタイプ。パラパラで美味かった〜。 Bランチのこのセット、何と620円。これはコスパ最強!更に、常連さんの注文で麺大盛が出来ることも判明。 調べてみると、この周辺はラーメン激戦区。その中から吟味してこの店を選び大正解!また行ってみよう。 |

|||

|

12:05 R41沿いの可児市土田、日本ライン花木センターへ到着。 待っていたかのようにオッチャンが近付いて来て話し掛けられた。 彼は目の前の新古美術屋のオーナーで、Monkeyが気になった様子。 話を聞くと、これまでに何台か取引があり、今日も1台引き取るのだとか。 そんな話を聞くと、こっちが気になってしまう。近いうちにもう一度行ってみよう。 |

|||

|

今日の目的はココ。 いかの姿焼きがあるとの情報。その真偽の確認。 あった、あった! 値段は600円と、Bランチと変わらない。今日はBランチで十分だが今度食べてみたい。 何十年も前になるが、名古屋の南区にあったドラゴンでチョイチョイ食べたなぁ。懐かしい。 |

|||

|

12:39 恐ろしいR41から尾張パークウィを経由して、計画外の犬山市の瑞泉寺へ到着。 これが、かつての美濃金山城大手桝形の大手門。但し、江戸時代後期に老朽化のため新造されたモノ。 犬山城内田御門として移築したものを、更にここへ移築。土台の間隔が金山城の礎石と一致。 ここには以前来た。もっと言うと、子供の頃から何度も来た事がある。 立派な門が面白い形で建っているとは思ったが、まさかそんな素性の物だったとは。。。 |

|||

|

何せ、名古屋鉄道犬山遊園駅プラットフォーム直ぐ南の小さな踏切から続く階段の先が山門なのだから。 クスノキの巨木に隠れ、正面の犬山城は見えない。 |

|||

|

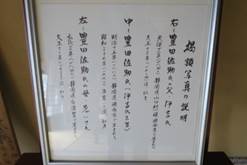

折角なのでお寺にも。 臨済宗妙心寺派の寺院。山号は青龍山。開山は日峰宗舜禅師。勧請開山には師の無因宗因禅師。 創建は1415年(応永22年)。現在妙心寺派の由緒寺院として正眼寺(美濃加茂市)に次いで2番目に位置。 僧堂の開単は、1928年(昭和3年)三島龍沢寺の山本玄峰を拝請した時。 へぇ〜。 |

|||

|

永禄8年(1565年)、織田信長が同族の犬山城主織田信清を攻めた兵火で焼失。信長の朱印状を得て再建。 次いで豊臣秀吉が寺領50石を寄進し、尾張徳川家からも被護を受けた。 鐘楼は明応3年(1494年)建立と伝えられ、三猿の彫刻は左甚五郎の作と伝えられる。 全体をネットで覆い保護されていた。 本物の猿やカラスに荒らされそうだからな。 |

|||

|

本堂には伊勢国朝熊山金剛證寺の虚空蔵菩薩を勧請した本尊がある。 が、暗くて外からは見えない。 |

|||

|

立派な額が掛かっている。 境内には水が無かったため、日峰宗舜禅師が法弟である蜂屋玄瑞に命じて岩を強く打たせた所、たちまち霊水が湧き出た。玄瑞から一字を貰い受け寺号を瑞泉寺と名付けた。 |

|||

|

江戸時代、尾張徳川家の庇護で寺運が隆盛。現在6ヶ寺の塔頭は、最盛期には24ヶ寺を擁した。 この門も金山城の大手桝形から、犬山城の高麗門として移築され、再移築されたもの。 こちらは往時の二の門そのもの。老朽化が激しく、通行禁止。 今にも倒れそう。補修は難しいのか? |

|||

|

中々奥深い一日だった。ただ、この酷暑には参った。 名物を探し、食べて帰って来ることが常になった今、涼しいうちに走るだけでは満足できないからなぁ。 せめて32-3℃までにして欲しい。 お城好きラジオDJのクリス・グレンが YouTube で金山城を紹介している。これがイイ。 |

|||

|

2022.7.9(土)

あ〜、とんでもない一日になった |

|||

|

先週、日本ライン花木センターの新古美術「しかの」で聞いた“入荷”の話が気になり北方の地図を見ていたら、「そらふさがり」なる興味深い場所を発見。 ルート検索すると、直線距離で1.5kmの最後の区間が表示されない。 しかし、Google Map には愛車を入れた記念写真が載っており、路面も舗装されている。 きっと行けると信じ、ルートを設定。1タンクぎりぎりで帰って来れる距離になった。 午後は雨の予報なので、7:30に出発。 |

|||

|

8:45 「道の駅 ロック・ガーデンひちそう」でトイレ休憩。 龍神そばの復活を期待したが、店舗のあった場所はモヌケの空だった。残念。 R41を走っていたら、Doctor

Car が物凄い勢いで追い抜いて行った。どうやらここで急病人が出た模様。 トイレから出たら救急車もやって来て、2台並んで病院へ向ったようだった。 今週は、安倍晋三元首相が参議院選挙の応援演説中に散弾銃で撃たれて死亡する痛ましい事件があった。 あの件では Doctorヘリで搬送されたが、少し重なって見えた。 |

|||

|

道の駅からは、神淵川沿いに県道64号線を北上。 渓流釣りを楽しむ人がポツポツ。清流だなぁ。 |

|||

|

9:32 計画外の龍門寺へ到着。 行き過ぎないよう、チョイチョイ止まって地図を確認していたが、右折交差点手前の最後の目標物にした体育館と公園を見過し大きく行き過ぎてしまった。 途中で「左甚五郎作」の看板が目に入り、先ずはそちらへ行ってみることにした。 |

|||

|

こりゃ凄い! 彫刻の凄さは勿論だが、仏像盗難の話も少なくない物騒な世の中、寺の外に通じる総門に、何の覆いもせず、往時のままにされているとは。 総門自身は昭和34年(1959年)に倒壊した寛文12年(1672年)に建立のものの復元。 |

|||

|

夜な夜な龍が暴れたため銃で仕留めたという伝説の池。 |

|||

|

延慶元年(1308年)、土岐頼貞が一寧一山を開山として岐阜市長良福光に創建。 岐阜県の臨済宗寺院の中でも鎌倉時代に遡る屈指の古刹。 |

|||

|

本堂前の山門も素晴らしい。 |

|||

|

龍門寺から、山の中を「そらふさがり」へ向った。 この行程でも地図を確認しながら注意深く進んだが、またも行き過ぎてしまった。 何度確認したことだろう?それらしい交差点を漸く発見。 |

|||

|

そう、ルート案内が出なかったのはここから先。 町営バスの「林道口」停留所が目印。 しかし、「そらふさがり」とは、どこにも一言も出ていない。 |

|||

|

有るのは、この看板だけ。 ここで良いのか? 少々心細くなったところで、林道から可児ナンバーのスクーターが現れ、勇気付けられた。 |

|||

|

正しく林道。 路面には苔が生え滑り易いので要注意。 横を流れる本谷と左右を入れ替えながら進む。 |

|||

|

少し進むと大きな岩が現れ、それらしくなってきた。 場所を確認しようと試みたが、GPSが読み取らない。 |

|||

|

万が一にも落ちようものなら、、、 |

|||

|

お〜。 |

|||

|

10:09 そらふさがりへ到着。 ここも凄い!今日は驚きの連続。 北京の川底下村の一天線の岐阜版だ。 こちらは、ほぼ崩れることが無いので安心と思ったら、結構崩れるらしい。 |

|||

|

先客が愛車をバックに記念撮影中。 道路を封鎖していたので、慌てて駆け寄って行った。 |

|||

|

どうやって出来たんだ? |

|||

|

こんな所が続くのかと思いきや、ここ一ヵ所だけだった。 |

|||

|

先に進んでみると、数百mで行き止まり。 密が続くと、興味と期待で先に進んでしまう。あっさり行き止まってくれて良かった。 |

|||

|

10:39 飛水峡の甌穴群を通過。 少し手前の七宗の町中走行中にエンジンの調子が悪くなった。 スロットルを開けても吹け上がらない。一旦エンジンを止め、少し間を置き再始動。 すると復活。余り気にせず走り出したが、これは悪い事態の予兆だった。 |

|||

|

計画通り、山の中に入り棚田へ向った。 九十九折を上り、山を越えると八百津町。そこに集落があった。 今は車があるから良いが、昔の人は難儀しただろう。 |

|||

|

11:07 上代田棚田へ到着。 棚田の風景は心が和む。 |

|||

|

約5ヘクタールの中に123枚の棚田があり、1999年に「日本の棚田百選」に認定された。 この棚田でも農業体験を通じて都市と農村の人たちの交流を促すため、棚田オーナーを募集して、田植えや稲刈りの体験をする取り組みを行っている。 |

|||

|

11:25 無事に山を下り、八百津の街を東西に貫くR418に出た所で、またエンジン不調。 今度は何度トライしても復活せず。 仕方無く、足で地面を蹴りながら、そのうち復活すると信じ前進。 |

|||

|

R418から分かれ県道350号線を進むと、和知城址があった。 何度も通った事のある道だが全く気付かなかった。 と、1.7km経過のこの頃は未だ余裕があった。 |

|||

|

12:25 待望のガソリンスタンドを発見。 ここまでの距離は実に 4.3km! もうヘロヘロ。 救いは、天気が芳しくなく気温が低かったこと。一週間前なら、熱中症でアウトだったかも。 |

|||

|

ここで工具を借用し、キャブレターを分解して清掃。 分解すると、タンクから出た錆と思敷き固まりがメインジェットを塞いでいた。 キャブクリーナーまで所望する訳には行かなかったが、エアーをお借りし各部をブローして再組み付け。 恐れていた雨が降り始め、軒下へ移動し作業完了。キック一発、復活! 良かった〜。 少ないが、ガソリン満タン1.61ℓ、 280円給油し、丁重にお礼を言って再出発。 174円/ℓかぁ、今朝入れた近所のスタンドより18円/ℓも高い。50ℓなら900円。大きいなぁ〜。 |

|||

|

13:19 美濃加茂市の炭火焼鳥けんちゃんへ到着。 美濃加茂市役所を目標にし、最後は住宅街で少々迷った。 ここまで、所々で雨に打たれ半濡れ。軒下に駐車スペースがあり助かった。 計画では12:00にはここを出発し、雨が降り始める前に帰宅するのだったが、、、 オーダーは、やきとり丼 ももとセセリの大盛 600+100円。味噌汁、漬物付。 |

|||

|

美味かった〜。要領が分からずカウンター越しにオーダーしたら、そこからはテイクアウトと決めているそうで、袋に入って出て来たが、味は変わらないので問題なし。 同じテーブルになった常連客のお兄ちゃんが、Monkeyを見て声を掛けて来てくれた。昔ゴリラに乗っていたと。 雨が激しくなり、雷までなり出し、ラジオでは警報、気を付けろの連呼。そんな具合で、出発できす世間話。 38歳で電気工事会社の社長。うちの会社の工事も良く請け負うとか。世間は狭い。 いつまで経っても止まぬ雨。小降りになった所で出発。彼とオーナーのけんちゃんが見送ってくれた。 |

|||

|

14:35 新古美術「しかの」に到着。 けんちゃんから、たった2.8kmの距離でズブ濡れ。屋根下の濡れない場所に駐車し、店舗へ。 あった、あった。Monky かと思ったら Dax だった。ホイールは激しく錆びているが、全体的には良い感じ。 シートに破れがあったが、誰かに修理して貰ったとか。痕跡無く良い出来だった。 今の売値は20万円。「売れないと弱気になるけどね」と言っていた。結構交渉できそうだ。 |

|||

|

いつまで待っても止まない。時折豪雨にもなる。雨雲レーダーを見ても、どんどん雲が出来る。 30分ほど待機したが、思い切って出発。雨の中、R41を走るのは怖い。少し大回りなるが下道にした。 犬山市に入り、R41を横切り少し進んだ所で豪雨になった。堪らずファミリーマートで雨宿り。 軒下で様子を見ていたが一向に収まる気配無く、店に入りコーヒーを飲みながら待機。 1時間ほど待ったが、ダメ。少し雨足が弱くなった所で、思い切って出発。ところが、エンジンが掛からない! 何発キックしただろう?漸く掛かったが、走り始めると直ぐエンスト。結局、これが家に着くまで続いた。 普段なら30分程度なのだが、1時間15分ほど。帰宅し、先ずMonkey

の拭取り。そして風呂へ。 あ〜、とんでもない一日になった。 ・・・ 夜から腰が強烈に痛く、翌日も苦しい思いをした。 |

|||

|

2022.7.16(土) 『文化のみち』面白かったな〜 |

|||

|

今週も天気が芳しくない。先週は本当に酷い目に遭った。もう懲り懲り。 午前中は持ちそうなので、近場で前々から気になっていた『文化のみち』へ行ってみることにした。 先週、キャブ掃除の後でガソリンの滲みがあった。Oリングの組付け状態が気になり出発前に改めて分解。 キャブクリーナーで清掃もし、再組付け。今度はバッチリ。これで安心。 |

|||

|

9:28 名古屋市東区の徳川園に到着。 尾張徳川家に伝わる文化遺産の一つ。 徳川御三家、尾張藩二代藩主光友の隠居所として元禄8年(1695)に造営された大曽根御屋敷跡。 西側の黒門。明治33年(1900年)に完成した尾張徳川家の邸宅の遺構。総欅造りの三間薬医門。 連続する脇長屋と塀を含めて、昭和20年(1945年)の大空襲による焼失の被害を免れた数少ない遺構。 武家屋敷の面影を伝える貴重な建造物群。 |

|||

|

正面 : 徳川美術館 右手 : 蓬左文庫 左手 : 徳川園 広〜い。 |

|||

|

明治末期の風景。 都会にそのまま残っているとは素晴らしい。 |

|||

|

徳川園は、総面積2.3ヘクタールにも及ぶ池泉回遊式日本庭園。高低差のある地形に林を配している。 立体的に迫る大きな岩組みや配置された山、大曽根の瀧、渓流、龍仙湖、牡丹園、菖蒲田を木曽山脈、木曽三川、伊勢湾、濃尾平野に見立てたしつらいの、自然の風景、景観が凝縮された大名庭園。 新緑や紅葉、牡丹や花菖蒲の花々、秋にはイロハモミジやヤマモミジなど。 植物がおりなす荘厳さを今に伝える。 |

|||

|

東西通り抜けが出来、ここを通勤・通学・通院に使っているような人あり。 息抜き出来て良いなぁ。 徳川園の外周を一周散歩して出発。 |

|||

|

いつも素通りで全く気に掛けていなかったが、名古屋城から徳川園に至るエリアは、江戸から明治、大正へと続く名古屋の近代化への歩みを伝える多くの建物などの貴重な歴史遺産が残されていた。 『文化のみち』と名付けられ、建築遺産の保存・活用が進められている。 こんなに近くで、江戸文化、近代化の明治、浪漫香る大正に思いを馳せることが出来るとは嬉しい。 |

|||

|

文化のみち二葉館 【旧川上貞奴邸】 大正時代の「日本の女優第1号」。 和洋折衷。洒落てるわ。 |

|||

|

主税町長屋門 名古屋城下に当時の位置のまま残る唯一の武家屋敷長屋門。 10:10 旧豊田佐助邸へ到着。唯一無料。 |

|||

|

16才上の兄佐吉を支えた実業家。 白いタイル張りの洋館(大正5年築)と広い間取りの和館(大正12年築)。 |

|||

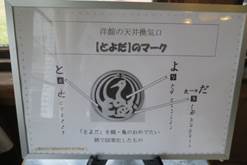

|

応接間の天井が高い! そして、四隅にお茶目な通気口。 廊下の敷板はどこも継ぎ目無し。 |

|||

|

像は佐吉の長男、愛知県の名誉県民に認定された喜一郎。 そう、昨日は16代目クラウンのワールドプレミアだった。 |

|||

|

豊田家は佐吉、喜一郎、利三郎もこの界隈に居住。 この時代に水洗とは恐れ入る。そして、この耐震補強。ガス灯も。驚くことばかり。 |

|||

|

最も豪華な造りの2階の客間。15畳。 金が浮かび上がる「金襖」。 応接間の天井に合わせ、また階段。 |

|||

|

「文化のみち」イケてるわ。胸躍る。 現役の家もあり。 どんな人が住んでいるの? |

|||

|

タクシーで到着の人達は、陶磁器貿易で財を成した旧春田鉄次郎邸へ。 結婚式のようだ。 凄いな〜。 |

|||

|

カトリック主税町教会 名古屋最古の教会。復元された鐘楼の鐘は、1890年(明治23年)フランスのマルセイユ製。 R41主税町交差点の南東角だが、今まで全く気付かなかった。 |

|||

|

文化のみち橦木館 陶磁器商として活躍した井元為三郎が大正末期から昭和初期に掛けて建てた邸宅。 約600坪の武家屋敷の敷地割に、庭を囲むように大正浪漫溢れる洋館、和館、茶室や裏庭に東西二棟の蔵が残されている。 |

|||

|

庭の手入れをしていたオッチャンが、昔は瀬戸の白磁器で設けたけど今は維持費が大変と言っていた。 大変だろう、このお屋敷だからなぁ。 もう一つ、道路を挟んだ南側の山吹小学校まで戦争で焼けてしまい、ギリギリ助かったとも教えてくれた。 |

|||

|

「茶室を見て」とオッチャンに言われたので、お言葉に甘え庭へ入らせて貰った。 久し振りに二宮金次郎さんに会った。 |

|||

|

立派な茶室。 |

|||

|

どんだけ儲けたんやろう??? |

|||

|

ガラスが歪んでいる。 旧豊田佐助邸で、NPOのボランティアの人が「自分達でガラスを拭けない」と言っていた。 きっと、ここも業者に頼んでいるのだろう。維持が大変と言うのは良く分かる。 |

|||

|

人形も往時の物だろう。 |

|||

|

11:06 東区外堀町の山田屋へ到着。 この流れで、今時の店には行けない。 ここは創業昭和5年(1930年)。 |

|||

|

年季の入った店内には、誰だか分からないが色紙がギッシリ。 カウンターには、懐かしい瓶コーラ。 |

|||

|

奥には座敷。 更に奥には中庭。 いいね〜。 |

|||

|

オーダーは、カツカレー丼900円+きしめん(小盛)340円。大幅予算オーバー! 一風変わったとろ餡のカツカレーは未知の美味しさ。きしめんは理想的。 どっちも創業から守り続ける味なのだろう。これからも頑張って欲しい。 次は、あんかけ640円+志の田丼580円が食べたい。 |

|||

|

11:26 名古屋市市政資料館へ到着。 ここは、1922年(大正11年)創建の旧名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎。 煉瓦造としては最末期の大規模近代建築であり、現存する控訴院庁舎としては最古。 山田屋の東隣。 |

|||

|

煉瓦造及び鉄筋コンクリート3階建の洋風建築で、煉瓦積みの壁に白い花崗岩の外壁を持つ。 屋根小屋組は木造。内部の中央階段室はステンドグラスの窓や漆喰塗り・マーブル塗りによる仕上げが施された「ネオ・バロック様式」を基調とする。 設計は司法省営繕課(工事監督)で金刺森太郎(設計監督工事主任:司法技師)が担当。 山下啓次郎(工事計画総推主任:司法技師)も関与したともいわれるが詳細は不明。 |

|||

|

ステンドグラスのある大理石造りの中央階段室、玄関や外観はTVドラマなどの撮影で度々使用されている。 NHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』では2回ロケが行われたそうだ。 |

|||

|

2階の部屋の大部分は、驚くほど低料金で一般に貸し出し。 予約は6か月前から先着順。使い勝手はどうなのか? |

|||

|

中央階段室のステンドグラスは、罪と罰が釣り合うことを意味する天秤がモチーフ。 |

|||

|

大正時代の趣を伝える会議室。 シャンデリア、机、椅子、どれも当時の物。 |

|||

|

明治期から今日に至る名古屋の街の変革の様子を、当時の地図、写真、文書などで辿る展示もある。 明治43年(1910年)、栄町に名古屋で初めてオープンした百貨店いとう呉服店。のちの松坂屋。 木造のルネサンス洋式を基調とする3階建て。延べ床面積1,200坪あり、市民はその豪華さに目を見張った。 こんな建物が突然現れたら、ワクワクするだろう。 |

|||

|

名古屋駅。懐かしい。 |

|||

|

法廷。 殆ど見学者がいない所に、急に大勢の人影が見え一瞬驚いた。 |

|||

|

昭和54年(1979年)に名古屋高等・地方裁判所が移転するまで中部地方における司法の中心だった。 1階には留置場がある。見学可能で内部に入ることもできるらしいが、気付かずスルーしてしまった。 雑居房では映画のシーンに出てきそうな雰囲気を感じられるそうだ。あ〜残念。 |

|||

|

天井のステンドグラスは、日輪を素材に用いて公明正大な裁判を表現。 昼を少し回った所だが、折角近くまで来たので早矢仕に寄ってみた。 奇蹟!オッチャンのキャリヤカーが裏口に停まっていた。ドアを開けると、ランニングシャツで忙しそうに仕事中。 ウインカー球を購入。2個で430円。某店の半額だもんな〜、有り難い。 帰路、少々雨に降られたが、シャツが湿る程度で済んで良かった。『文化のみち』面白かったな〜。 |

|||

|

2022.7.18(月) 奥三河のナイアガラは実に素晴らしかった! |

|||

|

【海の日特別編】 海ではないが、奥三河のナイアガラへ行ってみた。 Monkeyには荷が重い距離。クルマで出動。 |

|||

|

10:28 豊田市の伊勢神峠へ到着。 標高800m、三河と伊那谷を結ぶ飯田街道の『中馬の難所』。 馬平通行のため、明治30年(1897年)、標高705mの地点に旧伊勢神トンネル『伊世賀美隧道』が作られた。 昭和35年、R153の新トンネルが完成。当初有料だったが、昭和46年井無料開放され、大役を終えた。 伊世賀美隧道へは前々から来たかった。しかし、今日来る計画では無かった。 県道33号線からR153に出た所で方向を間違え、良い機会なので立ち寄った。 |

|||

|

さて、伊世賀美隧道は何処? ここは三叉路。道の感じでは、更に峠を上った先のようだったので感じたままに走って行くと、ピークを越えた。 車のNAVIは今一つ当てにならず、Google Map で位置を確認。すると、大きく離れていた。 三叉路まで戻り、ルート変更。 左の小道は伊勢神峠へのルートか? |

|||

|

おっ、あった! 何だ、三叉路の直ぐ先じゃんか。感の悪さにガッカリ。 これは素晴らしい! 全長308m、高さ3.3m、幅員3.15m。断面の大きさは軍隊の大砲が通過できることを基準としたそうだ。 当初はレンガ造のトンネルとして設計されたが、地層や湧水による崩落の可能性から、石造のトンネルに変更された。 |

|||

|

花崗岩造でルスチカ積みの付柱に迫石を二重の馬蹄形に組み上げた断面形状。 トンネルの完成で荷馬車の往来が可能となったが、モータリゼーションが進んだ昭和30年代には荷物を満載したトラックがトンネルを通過できず、一旦荷を下ろしてから通り抜けたり、定期バスが錘によって車高を低くしてから通ることもあったそうだ。 |

|||

|

大役を終えた隧道は、いつしか心霊スポットとして有名になった。 う〜ん、確かに夜は恐ろしくて来れない。 |

|||

|

平成12年(2000年)に国の登録有形文化財となった。 令和2年(2020年) WRCラリー・ジャパンで、ここを含む区間をSS1、4“Isegami Tunnel”として指定。 しかし、コロナ拡大の影響により開催はキャンセルされた。 水溜りも多く、ソロリソロリと西から東へ通り抜けたが、一体どれくらいのスピードで走り抜けて行くのだろう? もし中で壁に接触したら??? |

|||

|

これを125年前に造ったとは。恐るべし。 東側には大正6年(1917年)に作られたコンクリートアーチ橋、旧 郡界橋がある。 |

|||

|

12:04 主目的地、北設楽郡東栄町の「蔦の渕」へ到着。 NAVIがしょぼく、随分大回りした。 |

|||

|

大きな水の流れる音と共に、林の向こうに滝が見えた。 |

|||

|

マグマが固まって出来た柱状節理の硬い安山岩の滝頭からの流れが、軟らかい黒色泥岩を浸蝕して削り取り滝壺を作った。 自然の力は凄い。 |

|||

|

急な階段を下りて河原へ。 |

|||

|

伸び放題の草を掻き分け、河原を前進。 足下の石は、どれもこれも丸く不安定で歩き辛い。 |

|||

|

お〜絶景! 大千瀬川の約70mの川幅いっぱいに、落差約10mの大滝。 『奥三河のナイアガラ』と謳うだけのことあり。 最近の大雨で水量が多く、大迫力で見応えがあった。 |

|||

|

対岸の「とうえい温泉」裏手の展望台にも行ってみた。 しかし、木が邪魔でガッカリ風景。 |

|||

|

ここは竜神伝説があり、竜宮城へ繋がっているとの言い伝えもある。 |

|||

|

霜月神楽の一種とされる花祭りのシンボル「榊鬼」と龍。温泉の隣に立つ。 |

|||

|

大汗を掻き温泉も魅力的が、腹が減った。 |

|||

|

鮎、定食、丼物、麺類、結構充実している。 が、やはりここはシルバーかあちゃんの店の“五平餅”。 わらじサイズで290円。 厚みもあり、味噌も良い味で大満足。 |

|||

|

13:26少々行き過ぎ、戻って北設楽郡設楽町の「原の庚申塔、神田最古の馬頭観音」へ到着。 村を流れる神田川。ニュースに出て来そうな里山の風景。 |

|||

|

立派な看板があるが、どこだろう? 庚申塔は、庚申塚とも言い、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔。 庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多い。 塚の上に石塔を建てることから庚申塚、塔の建立に際して供養を伴ったことから庚申供養塔とも呼ばれる。 馬頭観音は、仏教における信仰対象である菩薩の一尊。観音菩薩の変化身の1つであり、「六観音」の一尊。 観音としては珍しい忿怒の姿をとる。 |

|||

|

草木にまみれ直ぐに発見できず。 原の庚申塔は天和2年(1682年)、馬頭観音は延享3年(1746年)の年号が刻まれている。 しかし、今では、、、 |

|||

|

13:32 近くの「弁天渕の石祠」へ立ち寄った。 天正3年(1575年)の長篠合戦で敗れた武田方の武将

「望月右近太夫義勝」 の奥方が殺害され、片腕がここに流れ着いた。そこで、供養のために渕の上に石祠が建てられた。 ここで、バラの棘に刺され、蛭に攻撃された。敵ではないのだが、、、 この辺りには、他にも多数史跡があり時間を掛けて回ると面白そう。 |

|||

|

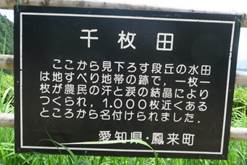

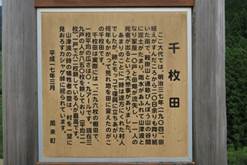

13:50 新城市の「四谷の千枚田」へ到着。 先ずは県道32号線が横切る棚田中段の駐車場へ。 上も下も緑が棚引く。 石積みの棚田は、標高220m付近から鞍掛山頂に向かって標高420m付近まで広がっている。 |

|||

|

次は上の展望台へ。 地すべり地帯の跡だったとは知らなかった。 |

|||

|

これが、人と自然が共存する日本の原風景なんだろう。 |

|||

|

良い取り組みだねぇ。 鞍掛山は、毎秒7ℓもの水が涸れることも無く中腹からこんこんと湧き出ている。 昔から大雨が降っても濁らず、生活排水の混入も無く、石積み水路と透明感のある清水が三筋の沢として流れ、棚田を潤している。 |

|||

|

最後は下の駐車場へ。 下から見上げると石垣が良く見える。う〜ん、ここがベストポジション。 三脚に立派なカメラをセットし、オッチャンが撮影していた。 |

|||

|

明治37年(1904年)、梅雨時の長雨と雨台風で鞍掛山に隣接する貧乏山から山津波が起こり、死者11名、家屋流失10戸、人も家ものみ込み、沢に沿って約600m下方まで流れ出し、沢沿いの棚田はすべて崩壊。 先人たちはこの不幸にもめげず、近隣集落の暖かい支援のもとに鍬とモッコで棚田復興に全力を注ぎ、わずか5年ほどで堅牢な石積みの棚田に蘇らせた。 そんな歴史があった。 |

|||

|

14:34 県道389号線とR257の田峯交差点脇の段嶺隧道。今は使われていないR257の旧道トンネル。 近くには、南設楽郡鳳来町(現新城市)の本長篠駅から北設楽郡設楽町の三河田口駅までを結んでいた豊橋鉄道田口線の廃トンネルもある。 田口線は木材輸送を目的として昭和4年(1929年)に一部区間、昭和7年に全線開業。昭和40年に一部区間休止を経て昭和43年に全線廃止。敷設の経緯などから1067mmの森林鉄道とも呼ばれた。 今日は古いトンネルに縁がある。 |

|||

|

トンネル内は滑り易く、コケそうになった。危ない、危ない。 トンネルの先は豊川沿いに旧道が続く。 |

|||

|

眼下を流れる豊川は清流だった。 後で分かったことだが、ここまで行って奥三河の代表的な山城である田峯城を逃したのは不覚。 また行かなければ。 |

|||

|

14:46 新城市の「鳴沢の滝」へ到着。危うく、また行き過ぎる所だった。 おやおや、この先通行止め。 しかし、滝はそう遠くない筈。 |

|||

|

思った通り、通行止め看板の100mほど先に駐車場があった。 コロナによるものか?駐車場はガラガラ。店は開いておらず。キャンプ場も閉まっていた。 |

|||

|

お〜、あった、あった。 豊川の支流、当貝津川にかかる滝。 落差約15mで、奥三河随一の水量。 |

|||

|

何と、さっきの通行止め看板の真下が滝だった! 飛沫が掛かるほどの距離で、マイナスイオンをしっかり浴びた? |

|||

|

最後は鳴沢不動明王へ参り、帰路の無事を願った。 早々と道を間違え、一番最初に行くつもりだった鳴沢の滝が最後になったが、計画した目的地は制覇。 伊世賀美隧道のおまけも付き良かった。中でも、奥三河のナイアガラは実に素晴らしかった! 奥三河には、まだまだ絶景がある。しかし、遠いので攻略は難しそうだ。 |

|||

|

2022.7.23(土)

今日はじっくり見て回り、とても面白かった |

|||

|

久々に旧中山道の旅。 バイクで走ったり、ゴルフ場へ行ったり、何度も行った所だが、いつも素通りばかり。 特に、これぞと言う旧道には殆ど立ち入った事が無い。今日はそんな所を攻めてみよう決めて出発。 |

|||

|

8:49 第一目標地点、岐阜県可児郡御嵩町R21沿いの居酒屋・呑珍館を発見。 ぎふワールド・ローズガーデンまでは金山城と同じルートだったこともあり、ノーミスで来た。 しかし、この国道も交通量が多く、スピードも速いので恐ろしかった。 |

|||

|

ところが、呑珍館横の道を入った先で左右を間違え、反対方向へ進んでしまった。 そうとは知らず、道端の灯籠を旧中山道の入口かと思いパシャリ。 |

|||

|

そのまま暫く進み、今度は社を発見。 |

|||

|

小さいが、立派な仏像。良く盗まれない物だと感心。 そこで、地図を開き目標のマリア像の位置を確認。 唉呀!方向が違う! 呑珍館の裏まで戻ってやり直し。 |

|||

|

9:04 予定のルートに戻った。ここは既に旧中山道。 慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いを制した徳川家康が全国の交通網の整備を命じ、それに伴い江戸時代初頭に中山道は開削された。 唯一見掛けたウォーカー達。御嶽駅から歩いて来たのだろう。この先に線路は無い。どこまで行くのだろう? |

|||

|

クルマはおろか、少し大きなバイクでも走ろうとは思はない。 |

|||

|

「牛んぼ牛んぼどこで鼻欠いた、西洞の坂で鼻欠いた♪」という歌が残る“牛の鼻欠け坂”。 牛馬など四足歩行の動物が通る際、鼻が地面に接してしまうことで擦れたり、削れたりしてしまうほど急な坂道だったことから名付けられた。 四足ではなく二輪だが、これは無理!さっきの二足のウォーカー達は上ったかな? |

|||

|

森の中に小原城址がある筈だが、、、入口も看板も見当たらず断念。 どうやら、反対側の白山神社からは行けるらしい。 普段は神社西側の小倉屋敷で生活し、有事のときのみ利用していた城だそうだ。 曲輪、堅堀、堀切、土塁、櫓台の遺構がある。 |

|||

|

小原集落。田園が広がる。 |

|||

|

小原公民館で右折し、田園の中を行く。 |

|||

|

9:27 平和の像、聖マリア像へ到着。急な坂の途中に建つ。対面に、綺麗な公衆トイレあり。 この小原・謡坂地区では、様々なキリシタン信仰にまつわる遺物が発見されている。 いつの時代に始まったかは定かでないが、この地が密かにキリシタン信仰をしていた「隠れキリシタンの里」であったようで、城主小栗氏一族がこれに深く関わったと言われている。 マリア像に気を取られていたら、止めていた愛車がスタンドを引き摺りながら弧を描いて下がって行き慌てた。 |

|||

|

謡坂石畳 この辺りの上り坂がとても急なため、旅人達が自ら歌を唄い苦しさを紛らわしたことから、「うたうさか」と呼ばれていたのが転じた。 |

|||

|

本当に急な坂。 薄底の靴では歩き難かった。それを草鞋じゃあなぁ〜。 |

|||

|

謡坂十本木の一里塚 旅人の励みになった事だろう。 |

|||

|

十本木立場 宝暦5年(1756年)刊の「岐蘇路安見絵図」にも載る休憩場所。 人夫が杖を立て、籠や荷物を降ろして休憩した所から次第に茶屋などが設けられて行った。 参勤交代の大名が通る際には、ここに警護の武士が駐屯した。 |

|||

|

一呑の清水 街道を旅する人々の喉を潤した清水。 皇女和宮が降嫁される際に好んで飲んだと言われている。 |

|||

|

水飲み場が、人と牛馬用の2つに分かれている。 当時、荷を引くための牛馬がいかに大事だったかが良く分かる。 岐阜県の名水50選になっているが、今は飲めない。 |

|||

|

唄清水 傍らに「馬子唄の響きに波たつ清水かな 五歩」と刻まれた嘉永7年(1854年)の句碑が建つ。 五歩とは千村征重のこと。久々利九人衆の一人・千村助右衛門重次の分家にあたり、日吉の南垣外に居住。 |

|||

|

今も清水が湧いていた。 こちらも岐阜県の名水50選。やっぱり今は飲めない。 |

|||

|

物見峠の御殿場 文久元年(1861年)、皇女和宮の行列が中山道を下向し、十四代将軍

徳川家茂に輿入れした際に、一行が休憩する御殿が造られたことから、ここを御殿場と呼ぶようになった。 和宮の行列は姫宮としては中山道最大の通行。その数4〜5千人。そりゃ凄い! しかも、早朝太田宿を出発し、当日の宿泊は大湫宿だったと言うから、驚くばかり。 |

|||

|

中山道は、こうした姫宮の行列が多く通行したことから、別名「姫街道」と言われている。 東屋が建つ御殿場跡に登ってみた。 |

|||

|

木が蔽い茂り、景色は良くない。 |

|||

|

物見峠の馬の水飲み場 街道の両側に茶屋が計5軒、馬の水飲み場が3ケ所あった。 |

|||

|

物見峠の東側は急な下り坂が続いていた。 所々水が流れる砂利道を慎重に、ゆっくり下った。 |

|||

|

ふじあげ坂の手前 親切に、「この先、車両の通り抜けは困難です。」の看板で警告。 看板を見るまでも無く私は諦めたが、そこに付いたタイヤの痕は、、、どこまで行ったのだろう? |

|||

|

昔は良く走った県道65号線、中山道かえで街道で西の坂の道標まで迂回。 ここは瑞浪市。 |

|||

|

この坂も手強そう。 しかも、熊出没注意! |

|||

|

10:20 細久手宿に入った。下町の日吉屋。デカイ!嘉永7年(1854年)に建てられた商家の住宅。 江戸から48番目の宿。東の大湫宿と西の御嶽宿の間が4里半と長く、両宿の人馬が難渋したため、慶長11年(1606年)に仮宿を設けたのが始まり。 宿内の町並みは東高西低。東の茶屋ヶ根から西の日吉・愛宕神社入口まで上町・中町・下町に三分され、宿長は3町45間(410m)あった。 枡形は作られず、上町と下町に弓形が施され、高札場は上町入り口の庚申堂前に、本陣・問屋場は中町に、脇本陣は下町にあった。 家々の地割は、5間から10間と統一されていないが、境は石積みで区画整地されている。 |

|||

|

旅館 大黒屋。観光案内所にもなっている。 かつての尾州家定本陣。現在の建物は安政6年(1859年)に再建されたもの。 本卯建・玄関門・式台・上段の間などが往時のまま残っている。 玄関にはツバメの巣が幾つもあり、階段の上には70年前に割れたガラス窓から蜂が出入りして作った巣が下がっているとか。 前々から一度泊まってみたいと思っているが、近いので中々その気にならない。 |

|||

|

隣はグッと年代が進むが、昭和の雰囲気。 たばこ、塩、床屋。懐かしい。 |

|||

|

上町入り口の高札場。幕府や領主が決めた法度や掟書などが書かれた木の板札をここに掲げた。 坂を上ると庚申堂。ここでも出会った。 宝暦以来の小堂宇を寛政10年(1798年)の宿中大火のあと、宿の鬼門除けとして享和2年(1802年)に再建したもの。 宿内はもちろん近郷や旅人からも「細久手宿のこうしんさま」として親しまれたお堂。境内には石造物が多く残っており300年余り前のものもあり当時の賑わい振りが偲ばれる。 ここから宿内が一望できるそうだがスルーした。 |

|||

|

奥之田一里塚 江戸へ92里、京都へ42里。江戸から来れば、あと1/3。京からなら、まだ1/3か。難儀やなぁ。 高さ4m、直径12mの塚が、ほぼ完全な形で道の両側に残る。 |

|||

|

幕末頃には松が植えられていたようだ。 |

|||

|

旧中山道の旅はここで終了。今日はじっくり見て回り、とても面白かった。 ここに立っていると、クルマの大きな排気音やタイヤの悲鳴が聞こえてくる。 そう、この一里塚横の細い山道の先にあるYZサーキットからだ。久し振りに覗いてみよう。 |

|||

|

走ってる、走ってる。 派手なカラーリングでドリフト練習を行うクルマも。 |

|||

|

何と、パドックの手前にゲート。いつの間にか、ここから先は有料になっていた。 小屋から顔を出したオヤジに「入る?」と聞かれ、首を横に振ると、けんもほろろ。追い返された。 |

|||

|

10:50 日吉ハイランド倶楽部ゴルフ場の中にあると言っても良い、美濃歌舞伎博物館相生座へ到着。 本格的な舞台機構を完備し、江戸末期より受け継がれる衣装、かつら等4,500点以上を所有する地歌舞伎の博物館。 相生座は両花道・回り舞台等を備え、客席は平土間で左右と後方の二階に桟敷が設けられた本格的な舞台機構を完備した芝居小屋。 |

|||

|

郷土館から博物館への通路。 公演日には、この通りに幟が並ぶ。 |

|||

|

明治28年(1895年)に建てられた江戸様式の芝居小屋「相生座」と江戸末期の芝居小屋「常盤座」を解体し、昭和51年に移築再建された。 年2回地歌舞伎が上演される。他にもコンサート、演劇、舞踊などに利用されている。 2017年には、中村勘九郎、中村七之助の全国芝居小屋 錦秋特別講演も来た。 立派だなぁ。しかし、外観が近代的過ぎる。往時の姿の村国座の方が魅力を感じる。 |

|||

|

地歌舞伎は日本固有の演劇で、ユネスコの無形文遺産に登録されている。 江戸時代に始まった歌舞伎は流行の先端を行く奇抜な衣装や髪型、錦絵の様な美しい舞台に人々は熱狂。 江戸や大坂から来る旅役者に憧れ、自分達で芝居小屋や神社の祭礼時に演じ楽しんだ。 |

|||

|

中学生ぐらいの子供達が練習に励んでいた。 8月最終土曜日の納涼歌舞伎に向けた練習かな? |

|||

|

11:11 松野湖を通過。 ダム建設によって出来た天空の人造湖。釣り人が只1人。静かな所。 ここからは、巨岩怪石の鬼岩公園の横を通り、愛知県境の内津峠まで恐怖の国道、R21、R19。 旧R19の内津峠を下った所で路肩に停車車両。前に白バイ。スピード違反だな。あそこはトンネルの先で見ているから。 |

|||

|

12:20 春日井警察署北の「ぎょうざ家」へ到着。 食べログで発見。予算に合うランチ。ボリュームもあって、評価も上々。 昨日、今日できた店ではなさそうだが、今まで気付かなかった。 野菜タップリのちゃんぼん、店名にしている餃子とライスのぎょうざ家ランチ 880円にするか迷ったが、 |

|||

|

今日のオーダーは、ラーメン+チャーハン。冷奴、漬物、烏龍茶が付いて680円。 先ず炒飯の量に吃驚。ランチなのに、巷の1.5倍ほど。味も良い。ラーメンも美味かった。この店にして大正解。 中国人の年配夫婦が営むこのお店、トマタマ炒めや辣子鶏丁など気になる料理がメニューに並ぶ。 味付けも大陸風だったので期待が膨らむ。是非食べてみたい。 松野湖から、エンジンを止めると再始動に苦労するようになった。加速もイマイチ。夏バテか。 |

|||