|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

【旅日記】

|

2022.10.1(土)

好天に恵まれ気持ち良くツーリング。念願のマグロも食し大満足 |

|||

|

2019年NHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』で三島弥彦の実家としてロケで使用された三重県桑名市の六華苑へ行ってみることにした。 |

|||

|

9:04 六華苑へ到着。 長良川河口堰を左に見ながら、長良川と揖斐川に架かるR1の伊勢大橋を渡り西詰の交差点を左折。 すると間も無く。 この辺りのR1は道幅が狭く、流れが緩やかなので走り易かった。 |

|||

|

立派な長屋門の奥に、モダンな洋館が見えた。 実業家・二代目諸戸清六の新居として、鹿鳴館を設計したジョサイア・コンドルが設計。 明治44年(1911年)着工、2年後に竣工。東京以外に唯一現存するコンドル設計の建造物。 初代清六が、西南戦争で兵糧を送る仕事を通じて、元勲大隈重信など政府要人の知遇を得たことや、三菱財閥の創始者岩崎家との交流があったことが、三菱の顧問を務めていたコンドルが当時僅か23歳の二代目清六の設計依頼を受けた背景にあるのだとか。 |

|||

|

諸戸家が桑名市内に別邸を建て生活の場所を移したことから、戦中戦後は諸戸家の関連会社の事務所として使用。平成2年(1990年)、桑名市は諸戸家から建物の寄贈を受けた。 翌年、諸戸家から敷地も購入し、桑名市有形文化財に指定。修復整備工事の後、平成5年から一般公開。 入場料460円。 平成8年には建造物が三重県有形文化財に指定。平成9年には建物が「旧諸戸家住宅 2棟」の名称で国の重要文化財に、平成13年には庭園が国の名勝に指定された。 この先は「明治のジョサイア・コンドル建築群」で世界遺産を目指すか!? |

|||

|

洋館はヴィクトリア朝住宅の様式を基調とした木造2階建て。 東北の隅に立つ4階建の塔屋や、庭園に面して多角形に張り出した1階のベランダと2階のサンルームが外観の特徴。 コンドルが描いた当初の図面では塔屋は3階建だったが、「揖斐川を見渡せるように」との清六の意向で4階建てに変更された。 内部は1階は洋風、2階は洋間に和風の襖が設けられるなど和洋折衷。押入れの中に収納棚を作り付けるなどの工夫あり。 塔屋3・4階は非公開。 |

|||

|

洋館の隣には蔵がズラリと並ぶ。 どんだけ金持ちだったんじゃ〜。 |

|||

|

七里の渡し跡。 |

|||

|

案内板以外、それらしき物は見当たらず。 |

|||

|

反対側は船溜まり。 |

|||

|

堤防に出ても面影全く無し。 大きなカメラを携えた一団は、ここで何を撮っていたのだろう? |

|||

|

伊勢国一の鳥居。ここから伊勢国。 鳥居の前は旧東海道。 |

|||

|

この界隈には、名物の「はまぐり」料理の店が多い。 美味そう〜。 |

|||

|

堤防には桑名城の蟠龍櫓が建つ。 桑名城には、元禄大火後に再建された時点で51の櫓があった。 七里の渡に面して建てられていた蟠龍櫓は、東海道を行き交う人々が必ず目にする桑名のシンボルだった。 歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」でも、海上の名城と謳われた桑名を表すためにこの櫓を象徴的に描いている。 |

|||

|

2階は展望台。 しかし、眺めは、、、 壁には歴史的な資料や写真。中央に水上を見守る蟠龍の瓦が鎮座。 蟠龍とは、とぐろを巻いた龍。地面にうずくまって、まだ天に昇らない龍のこと。 |

|||

|

九華公園北出入口前に徳川四天王の一人、本多忠勝銅像。避雷針の様に見える長い槍を持つ。 慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いの後、忠勝上総国大多喜城主から初代桑名藩主となった。 大坂の豊臣秀頼に対抗するため、交通の要衝である桑名に配置された。 「慶長の町割」、「桑名城修築」、「東海道の整備」など多くの功績を残した。 織田信長の焼き打ちを受け多大な被害を被った多度大社に多額の費用を供し、再興に寄与した。 |

|||

|

桑名城跡は大きな広場になっていたが、水路に残る往時の石垣に歴史を感じた。 |

|||

|

10:20 四日市のまぐろレストランへ到着。 ずっと前から来たかった所。やっと来れた。 成り行きで、桑名から約6km R23を走ったが、この道はバンバン抜かれるので恐ろしかった。 無事で何より。 |

|||

|

玄関を入ると、右側の壁にメニューが並んでいた。どれも美味そう。 ここで決めて、先の窓口で支払い。番号札を貰い先へ進む。昭和から変わらぬシステムであろう。 奥には冷凍庫がズラリ。結構売れている様だった。 |

|||

|

おっと、大食堂! この時間にして、結構な賑わい。昼時は行列ができると言うのも頷ける。 カウンターへ番号札を出し、テーブルで待つこと数分。大きな声で、番号が呼ばれた。 |

|||

|

やった、よくばり2色丼1,000円。ネギトロとキハダマグロがタップリ。ご飯は酢飯をチョイス。 第一印象は、これだけ?だったが、結構ボリュームあり満足した。 他のメニューにもチャレンジしたい。 帰路はR1の伊勢大橋中央にある交差点を左折し、2月にぶっ飛ばされて以来初めて揖斐・長良川の背割り堤を通った。あの時は綺麗だった路肩に背の高い草が茂り、様子が全く違う。やっぱり運が良かったと思う。 |

|||

|

2022.10.8(土)

良く通った道だがスッカリ変わってしまい迷子に。その上、目的の彼岸花は、、、 |

|||

|

堤防に1.5km続くと言う彼岸花を見に半田市の矢勝川へ。 東海市から知多市の佐布里池を通り抜け、阿久比町を経由するルートを設定。 ところが、道がスッカリ変わり、昔良く走りに行った佐布里池に辿り着けず。 それどころか、道路標識の「半田」へ向った筈が、気が付いたら常滑の大野城の北だった。 とんでもなく大回りしたので、帰路はガス欠を心配しつつのツーリングとなった。 |

|||

|

9:58 童話「ごんぎつね」の作者・新美南吉の養家へ到着。 生母の実家。大正11年、南吉は8歳の時に新美家の養子になり半年間この家で過ごした。 江戸時代後期の建築と推定される建物の主屋は4本の太い柱で支え、田の字型に部屋を仕切り構成されていることから「四つ建て」と呼ばれる。尾張から西三河にかけて当時の農家に良く見られる。 そう言えば、我生家もこの造りだった。 |

|||

|

主目的地の矢勝川。 真っ赤な筈が、、、遅かったか。 川に沿って東へ走ってみたが、草刈り機を持つオッチャンがいるばかり。残念。 |

|||

|

10:14 新美南吉記念館へ到着。 「童話の森」の一角。 |

|||

|

これが記念館。 面白い形。防空壕みたい。大雨が降ったら水没するんじゃないの? |

|||

|

南吉は結核により29歳の若さで亡くなったため、作品数は多くない。 童話の他に童謡、詩、短歌、俳句や戯曲も残した。 生前から発表の機会を多く提供していた友人の巽聖歌が、南吉の死後もその作品を広める努力をした。 |

|||

|

いるわ、ごんが。 |

|||

|

もう一度矢勝川へ行ってみたら、辛うじて一輪咲いていた。 やっぱり彼岸に来なければダメなようだ。 |

|||

|

面白い。 |

|||

|

この辺りは往時と然程変わりが無さそう。 重ね重ね、彼岸花が終ってしまっていたのが残念。 |

|||

|

今日は秋桜で我慢。 |

|||

|

10:38 赤レンガ建物へ到着。 旧丸三麦酒のカブトビール半田工場。 近代化産業遺産認定の地域遺産。建物は、ハーフティンバー棟、創建時主棟、貯蔵庫棟の3棟で構成。 年数回建物内部を一般公開を経て、2014-15年に耐震補強工事を行い常時公開となった。 大正〜昭和初期、名古屋駅前にもこの看板塔が建っていたらしい。 |

|||

|

明治31年(1898年)、ドイツのゲルマニア機械製作所が基礎設計。横浜赤レンガ倉庫や日本橋の装飾を手がけた明治建築界の巨匠、妻木頼黄が実施設計。同年から1943年(昭和18年)までビールを製造。 第二次世界大戦中の昭和19年(1944年)に中島飛行機製作所の衣糧倉庫となった。 戦後は昭和23年(1948年)に設立された日本食品化工のコーンスターチ製造工場の一部(主として製品保管倉庫)として1950年(昭和25年)3月より使用された。 |

|||

|

建物の改修、外構の整備に、同じ明治後期から大正初期に焼成された煉瓦を再利用。 素晴らしい! 鍋屋上野浄水場のろ過池とはこんな構造だったんか。 |

|||

|

工場の柱頭。 物凄くゴツイ。 |

|||

|

平屋のハーフティンバー棟は、木骨レンガ造り。 瓶詰め場、瓶置場、瓶洗場として使用されており、運搬用トロッコの軌道が敷かれていた。 |

|||

|

『一地方都市、半田から4大ビールメーカに果敢に挑んだ企業家達がここにいた!』プロジェクトX の世界。 明治20年(1887年)、中埜酢店4代目中埜又左衛門とその甥、後の敷島製パン創業者・盛田善平が丸三麦酒醸造所を設立。 明治22年(1889年)、「丸三ビール」を初出荷。 明治29年(1896年)、丸三麦酒株式会社として法人化。 明治31年(1898年)、愛知県半田市榎下町に工場を新築。銘柄を「加武登麦酒(カブトビール)」に改める。 明治39年(1906年)、譲渡。その後併合・合併を経て昭和18年(1943年)まで製造。 |

|||

|

平成7年(1995年)、日本食品化工の操業停止で一時は解体寸前まで行ったが、市民の声から市が動き保存された。これもまたプロジェクトX。 平成16年(2004年)、市民団体「赤煉瓦倶楽部半田」がカブトビール復刻プロジェクトを企画。 同年3月、製造委託先を南知多町の知多麦酒株式会社とすることを決定。 翌年6月、半田赤レンガ建物の第4回特別公開時において、「復刻明治カブトビール」を3,000本販売。 平成28年(2016年)、半田赤レンガ建物「リニューアル1周年感謝祭」から、「復刻大正カブトビール」を販売。 |

|||

|

現在のハーフティンバー棟は、カフェ、ビアホール、ショップになっている。 貸し切りパーティーもできる。 |

|||

|

1,500円でお土産1本付の試飲ができるツアーもあり。 興味津々だが、飲めないばかりか持って帰ることすら出来ない。 |

|||

|

11:06 半田市鉄道資料館へ到着。 JR武豊線半田駅の横。残念ながら、資料館は毎月第1日曜日・第3日曜日開館のため入れず。 半田駅が仮設だった。立派な駅ができたら、資料館も立派になる? |

|||

|

しかし、目的のSLは自由に見学できる。 C11・265(昭和19年、日本車輌製造)。C11・260(福岡県中間市「垣生公園」で静態保存)などと同じく、蒸気ドームは標準型、砂箱は戦時型という変形機なんだそうだ。 今年は鉄道開業150年。訪れる人はいないが、良く手入れされており今にも動き出しそう。 実際に使用されていた腕木式信号機(東成岩駅)、三灯式信号機(高山本線)もあった。 |

|||

|

展示のC11・265は、武豊線最後の蒸気機関車牽引列車である「SLさよなら列車」を牽引した蒸気機関車。 蒸気機関車は、昭和45年6月30日国鉄の動力近代化計画によって姿を消した。 平成18年(2006年)、旧半田市民ホールの取り壊しに伴いここに移転して展示。 そうだよな〜、県道から良く見えた記憶がある。 |

|||

|

11:20 食事処「きくよし」へ到着。 飾り気のない食堂。しかし、食べログの評価は高い。店の前に並んだ椅子を見た瞬間に、ニタリ。 半田駅前の知多繊維開館1F、いわし料理「円芯」のいわし生丼に惹かれたが、初志貫徹。 後で調べてみると、知多半島唯一のいわし料理専門店。評判も良いし、行ってみたいと思う。 |

|||

|

入店してみると、最後の1テーブル。皆さん早くから来るのね。 今は相席させていないので直ぐ外に並び始め、食べ終わった時には10人待ち。早く着いて良かった。 オーダーは狙い定めたチキンカツ定食 900円。 軟らかいチキン。何も掛けず、ころもの味でバクバク食べれた。赤出汁もバッチリ。ご飯も美味い。 ボリュームもあり、大満足! |

|||

|

半田運河沿いを散策。 左にミツカンの蔵と本社ビル、右に家具屋が並ぶ。 |

|||

|

お〜、ミツカンマーク。 これからの季節、より一層お世話になるな。 帰路は、県道55号線を一直線。この道を来ていれば間違いは起きなかった筈だが、市外路なので面白くないんだよね。何はともあれ、ガス欠せずに帰宅できて良かった。 |

|||

|

|

|||

|

「麒麟がくる」の明智城址から「鎌倉殿の13人」の承久の乱・大井戸渡の古戦場跡へ。 今回は岐阜県可児市のNHK大河ドラマに因んだ旧跡を巡った。 往路、JR下切駅の手前で右後のウインカーレンズが無いことに気付いた。 直ぐさまUターンし戻り掛けたが、見つかる確率は低いと思い直し諦め。 リヤの振動が大きく、以前左のウインカーが疲労破壊。現在テールランプベース折損中。これがいかん。 ビニールテープで固定していたが、耐えられなかったようだ。 |

|||

|

9:34 ぎふワールド・ローズガーデン西口で県道381号線を左折。まもなく明智城址のサインを発見。 しかし、車両通行禁止のため止む無く直進。 前方に車両用サインもあり、ひと安心。 Google Mapで“明智城址”を目的地にセットすると、このルートは選択されない。大手門にすること。 |

|||

|

9:36 明智一族の菩提寺である天龍寺へ到着。 永平寺を本山とする曹洞宗のお寺。「聖観世音菩薩」を本尊とする。 寛永2年(1625年)武儀郡下有智村(現関市)龍泰寺の末寺として開山。 可児新四国36番礼所。 |

|||

|

日本では3つしかないと言う北向き地蔵。 そう言えば、北向きの地蔵は見たことが無かった。 |

|||

|

本堂、開山堂、明王道、鐘楼門など一大伽藍のお寺だったが、大正12年焼失。 本堂には日本一と言われる大きな光秀公の位牌が祀られている。 毎年、光秀公の法要が営まれている。 |

|||

|

明智氏歴代之墓所。 思いの外、質素。 |

|||

|

9:40 明智城址大手口へ到着。 別名長山城、明智長山城。張り出した尾根や谷などの自然地形を生かした典型的な中世の山城。 康永元年(1342年)、美濃源氏の流れをくむ土岐明智二郎下野守頼兼が「明智」と改名してここに城を築いた。 弘治2年(1556年)、光秀の叔父光安が城主の時に稲葉山城主斎藤義龍の攻撃を受けて落城。 落城の際、光安は光秀に家の再興を託し自害。光秀は親類を頼って西美濃へ落ち延びた。 |

|||

|

無料駐車場が用意されており嬉しい。 背後の山上が本丸。 |

|||

|

散策路マップを見ていたら、後ろから軽の1BOXに乗ったオッチャンが「登るの?」と声を掛けて来た。 突然の事で警戒したが、ルート、見所、所要時間など教えてくれた。 一周すると30〜40分とのこと。愛車が心配で少々迷ったが、思い切って出発。 |

|||

|

大手道の石段を上ると、まもなく大手門が現れた。 |

|||

|

結構急な坂が続く。 往時の御家人は日に何度もここを往復していたのか???しんどいなぁ。 防御の仕掛けが随所に施されおり興味深い。 |

|||

|

今を去ること40年前、昭和57年(1982年)、ここでコウライ(カニ)オヤニラミの化石が発見された。 日本では初めての発見。朝鮮半島と中国の一部だけに生息している幻の淡水魚とか。 ここで発掘されたことが、1800万年前、日本と朝鮮半島が地続きだった証だという。 |

|||

|

二ノ丸曲輪跡。 何も残っていない。 |

|||

|

七ツ塚。盛り土が7つ、東西一直線に並ぶ。 1556年の合戦で討ち死にした明智方の将7人を葬った。 |

|||

|

10:00 本丸曲輪跡へ到着。 ここも何も残っていない。 |

|||

|

唯一、麒麟がくるを機に建てられた光秀の像があるのみ。 |

|||

|

馬防柵。 南西からは攻めやすかった? |

|||

|

再興を託された光秀だったが、それは適わぬことだった。 |

|||

|

明智城跡碑。 |

|||

|

跡碑の真後ろに展望台。 |

|||

|

眼下に明智荘を見下ろすばかりか、御嶽山まで見渡せる。 明智荘は、今を去ること1100余年、平安期後醍醐天皇の頃に定められた。 10世紀になると、最高権力者藤原氏の荘園となり、12世紀に京都の石清水八幡宮の所領となった。 瀬田村ほか7村を「明智八郷」と呼び、現在でもこの村々の田を「明智とうもん」と言っている。 |

|||

|

木の育ちが良く、視界良好とは言えぬ。 |

|||

|

十兵衛坂を下る。 滑り易い上、獣が出る様なので要注意。 一気に下るかと思いきや、上りが現れガッカリ。 |

|||

|

竪堀。2019年、雑木に埋もれていた中から発見! 何百年も経ってから、そんな事があるんだね。 TV番組にも良く登場する日本城郭教会理事長の小和田哲男教授の評価と言うから間違いないだろう。 |

|||

|

二岐現る。上に向い「順路」のサイン。う〜〜ん、、、ここまで来たら行くか。 蜘蛛の巣を掻き分け、蚊を追い払いながら階段を上り六親眷属幽魂塔へ向った。 |

|||

|

六親眷属幽魂塔。社の中に石造物がある。 昭和48年(1973年)、明智城址発掘調査の際、本丸西の支脈上から人骨・武具と共に地中から5cmほど頭を出した埋もれた状態で発見、発掘された。人骨は落城時の戦死者と考えられている。 六親眷属とは、仏教用語で一族や親戚全てを表す言葉。施餓鬼供養などで使われる。明智一族・家の子郎党を指すものであると推定されたが、逆臣とされた光秀を憚って明智城将兵の供養のため瀬田村の人々がひそかに建立したものものとして祀られている。切ないのう。 |

|||

|

10:19 駐車場に戻りベンチで休憩していたら、色々教えてくれたオッチャンがまた現れた。 オッチャンはボランティアで案内や草刈りをやっているとの事。歩き易かったのは、オッチャンのお蔭だった。 暫く話をしていたら、ボランティア仲間が来た。彼はローズガーデンに宮様が来るので忙しいと言っていた。 2人とも生き生きしていて、輝いて見えた。 |

|||

|

10:46 明智光秀産湯の井戸跡へ到着。 「中瀬田の浦田に有りてその地に大樫あり、樹下にある古井は昔明智光秀の産湯使いし処なり」 こんな言い伝えと共に昭和40年代までは、ややこんもりとした茂みと井戸跡とされる場所が残っていたらしい。 |

|||

|

今では跡形なく、田圃になっている。 |

|||

|

11:11かに木曽川左岸公園、承久の乱・大井戸渡の古戦場跡へ到着。 途中、今渡の渡し場跡を経由するつもりだったが、すっかり忘れていた。また今度行ってみよう。 鎌倉幕府に纏わる合戦の地が、こんな近くに在るとは知らなかった。 これで、鎌倉殿の13人がより面白くなるな。 |

|||

|

承久3年(1221年)6月5日、鎌倉幕府軍 武田信光・小笠原長清らが大井戸を渡り戦いが始まった。 朝廷(後鳥羽上皇)側の 総大将は藤原秀康、幕府(北条義時)側の総大将は北条泰時。 夕刻、渡河攻撃を仕掛け、朝廷側 大内惟信ら2,000余騎は奮闘したが大井戸から敗走。幕府側が勝利。 翌6月6日に、まめど(現、各務原市前渡。承久記では「大豆戸」、吾妻鏡では「摩免戸」)の合戦が起こった。 承久の乱合戦場跡や陣の主な場所は、大井戸・鵜沼・板橋・気瀬・大豆戸・食渡・椑島・墨俣・市川前と言っているものの、木曽川の何度にもわたる洪水で正確な場所ははっきり分かっていないそうだ。

|

|||

|

11:24 お好み焼き・焼きそばの「ぼてふく」へ到着。 遅過ぎた!駐車場は満車。店の外には行列。さすが、人気店。 トイレに行き店内の様子を窺うと、しっかり満席でしかも皆焼き上がり待ち。順番待ちは前に8組もあった。 1時間待ちを覚悟し記帳。 |

|||

|

12:35 漸く着席。 今年2月に止めてしまった東海市の「ぼてふく」と同様、L字型の鉄板カウンター席のみ。 メニューもほぼ同じ。ロス感が大きかっただけに期待が膨らむ。 オーダーは、お好み焼き・肉ぼて玉子入り。昨今の物価高騰で50円値上がり、800円。 |

|||

|

12:59 お〜、少し薄く大きく焼く所が違うが、焼き上がり感も味も変わらない! これは嬉しい発見。お隣が食べていた焼きそばも同じく太麺。鉄板焼きやおにぎりも。 13:10 満足して店を出た。食べ終わる頃には空席が出て来ていたが、それもその筈、看板が「準備中」に変わっていた。夜は21:00閉店、20:00オーダーストップとのこと。昼に行くなら、13:00良い前着が良さそうだ。 早い時間なら、持ち帰りにして古戦場で食べるのが良さそう。 |

|||

|

帰路、日本ライン花木センターの古美術しかのへ寄った。案の定、DAXは未だ売れておらず店頭に鎮座。 ちょうど商品の持ち込みが有ったのでオッチャンは忙しくて話しができず残念。また行ってみよう。 鉄道開業150年、犬山市善師野の名鉄広見線踏切で電車が来たのでシャッターを切ったが、、、 その後、ウインカーレンズが諦めきれず山の中を走り抜け、東建塩川カントリー倶楽部から往路を逆走。 しかし、発見できず。残念。帰宅後、予備のレンズを取り付け、ビニールテープで固定。もう落ちないでくれ〜。 それもそうだが、テールランプベースを早く修理せねば。 |

|||

|

【おまけ】 この所、鉄道開業150年に因みSLを始めとした列車の雄姿をTVで良く見る。 そんなこともあり、先週の半田市のSLに続いて近所の春日井市交通児童公園へD51を見学に行った。 ところが、公園は再開発工事で閉鎖。D51はブルーシートに覆われていた。あぁ、残念。 リニューアルしたら改めて行ってみよう。 |

|||

|

2022.10.22(土)

思いもよらぬ500段。思っていた通り500g |

|||

|

食べログで岐阜県各務原市に大勝軒のある事を知った。今回は、その大勝軒を軸にルートを設定。 周辺にフォーカスすると、関市の明王山展望台が良さげ。もう一つのポイントもルート上にあり、ここに決定。 今週、プロ野球のドラフト会議があり、高校生のイヒネ・イツア選手がソフトバンクの一位指名を受けた。 彼の通う犬山市の誉高校がもう一つのそれ。 学校にお祝いムードがあるのではないかと思ったが、校門前に生徒が数人立っていただけで変化なし。 学校だからなぁ。彼は両親がナイジェリア人の異色選手。是非活躍して欲しい。 |

|||

|

9:05 県道27号線を犬山橋に向って北上していたら、目の前に山車が現れた。 偶然良い物を見た。調べてみると、この土日は「犬山城下町祭り」。 帰りのルートを変えて覗いてみることにした。 |

|||

|

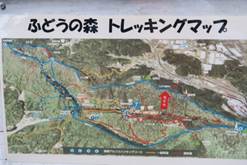

9:25 「ふどうの森」で小休止。 R21鵜沼北ICから各務原パークウェイを北上。山の中の気持ち良い道。 各務原公園の先を右折し、ドリフト族出没の痕がコーナーに残る更なる山の中へ。 ところが、直ぐに対策のバンプが現れ走り難くなった。 |

|||

|

迫間不動尊参道前の公衆トイレで一息。 読みは“はさま”。無理だなぁ。 |

|||

|

中々良い雰囲気。 しかし、不動尊までは相当階段を上らなければならない様子。 |

|||

|

目的地の明王山展望台の位置を探すも、この看板には出ておらず。 |

|||

|

手前の迫間不動極楽茶屋が面白い。 先ず、店内を飾る昭和の看板に目を惹かれた。 |

|||

|

売っている物も昭和レトロ。 食事は昔ながらの中華そばや五目めしに味噌おでん。 食べたいが、昼は決めてあるんだよね。 |

|||

|

愛車に戻り、Google Mapでルート確認。 ところが、圏外で繋がらず。然程山の中でも無いが、、、 取り敢えず直進し、山を上る。 と、トンネルが現れた。 |

|||

|

向う側は開けている様子。 |

|||

|

トンネルの先に展望台。しかし、目的地はここではない。 眼下に関市の町並みが見えた。 |

|||

|

更に進むと、山を下り里に出た。え〜。 正渓寺の先の広場で位置を再確認。 あれ〜、大きくコースアウト! まさかと思ったが、迫間不動尊脇の急坂路が目指すルートだった。 |

|||

|

折角なので、広場で見つけた「流星の滝」へ行ってみることにした。 が、通行止めであっさり断念。 獣でも出るのか?それとも、松茸を獲られないためか? |

|||

|

9:53 正しいルートに戻った。 しかし、この先は「駐車場が狭いため関係者以外の乗り入れはご遠慮下さい」との由。 その上、急な坂路で暫く思案。 出した結論は、まぁ行ってみよう。 |

|||

|

お〜、ここも通行止めだ! 残念と思う一方で、更に急な坂路を上らずに済み安堵。 折角なので、迫間不動尊にお参りして帰ろう。 |

|||

|

823年(弘仁14年)岩谷不動尊として開基。 智証大師円珍が不動明王を岩に刻み、迫間山全体が霊山となったことから始まる。 毎年3月の第4日曜日に春季大祭が営まれ、無病息災・商売繁盛などを祈願して火渡りの儀式が行われる。 真っ赤になった炭の上に渡したまきの上を素足で歩く神事。 山伏姿の行者が火伏せのまじないをした後に渡るそうだ。興味あり。 |

|||

|

美濃三不動の一つとして数えられている。残る二つは、各務原の日之出不動と山中不動。 不動明王(梵: अचलनाथ acalanātha)は、仏教の信仰対象であり、密教特有の尊格である明王の一尊。大日如来の化身とも言われる。また、五大明王の中心となる明王でもある。真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰されている。大日如来、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王、金剛愛染明王らと共に祀られる。 |

|||

|

色々並んでいる。 商売繁盛を願う人が寄進している。 |

|||

|

展望台に行けなかったので、頂上八方不動へ行ってみることにした。 直ぐに着くだろうと高を括って階段を上り始めたが、中々頂上の気配が感じられない。 100段上った辺りで擦れ違ったオッチャンに聞くと「1/4ぐらい。休み休み行けば大丈夫」と言われ、ガッカリ。 10:14 やっと上りきり、頂上八方不動へ到着。 |

|||

|

質素な拝殿。 勝手に入ってはいけない。 しかし、ここで雨が降ったら迷わず入るだろう。 |

|||

|

立派な不動明王。 こんな所に、こんな石の塊を、一体どうやって運んだの? 近くに建てられた中濃テレビ中継局の巨大アンテナ塔もだけど。 |

|||

|

ここは一段と眺めが良い。 トンネル北の展望台と同じく、関市街が見渡せる。 |

|||

|

このマップによると、尾根伝いに明王山展望台に行けるようだ。 しかし、ここで時間を使うと行列で昼飯が遅くなる恐れがある。 反対方向の迫間城跡を越えた所から下るルートがある様なので、そっちへ行ってみた。 |

|||

|

迫間城跡へのルートは登山路。尖った岩場になったりもする。万里の長城を思い出す。 どうやらここで、トレイルラン大会があるらしい。転んだら大怪我間違いなし。良く遣るわ。 城跡周辺は保護のため、ウォーキングになっていた。 |

|||

|

10:27 迫間城跡へ到着。 良い眺めだが、ここに登城するのは大変だ。 大島氏が城主であったという。大島姓は京都に多いため、京都から移ってきたと推定されている。 また、この辺りを支配していた大島光俊の一族ではないか、とも言われている。 |

|||

|

城跡からは南も景色が開けていた。 目を凝らすと、、、 |

|||

|

小牧山に名古屋駅のビル群。 往時は名古屋城や清州城も見渡せたのかも。 犬山城が見れなかったのは残念だが、ここで下山。 悪い予感的中!トレッキングマップにあったルートを探したが見つけられず、頂上八方不動まで戻る羽目に。 |

|||

|

10:45 下山して奥の院へ。 下山の際に階段を数えたら、ほぼ500段。 しんどい筈だぁ。あのオッチャンの教えてくれた通りだった。 |

|||

|

岩窟の脇に落差7mの滝。 エネルギーが満たされる感じ。 |

|||

|

大正5年(1916年)、再建。 岩窟に吸い込まれる。 |

|||

|

岩窟内は神秘的。 御神体の鏡に多くの蝋燭。 |

|||

|

11:12各務原パークウェイを西へ下り、苧ヶ瀬池畔の八大龍王総本殿へ到着。 愛車を停めようとしていたら、オッチャンに声を掛けられた。 「モンキーですね。僕も高校生の頃に乗っていた」と。 翌日、自宅前でエンジンオイルを交換している時にも同じように。 半世紀を越えたモンキーは大人気である。 |

|||

|

八大龍王は8柱の龍族の族長により構成される龍神様の総称。雨乞いの神、水の神。水に深い関係がある。 古代インドで「ナーガ」という名で崇められ、中国を経て半身半蛇の姿になったらしい。 古来より河川氾濫の防止や雨乞いなど「水」に関わる神様として人々に崇められ、鎌倉殿の13人で今話題の源実朝が洪水に苦しむ民を思い『時により 過ぐれば民のなげきなり 八大龍王雨やめたまへ』にと詠み(1211年)祈ったとか。 |

|||

|

池に中に建つ「八大龍王社殿」が目を惹く。 伝説によると、この池は770年頃、一晩でできた。ここには龍神や大蛇が住み、竜宮城の入り口がある。 そして、池の水は枯れることがない。 おっと、こうしてはいられない、早く大勝軒へ行かなくては。 |

|||

|

11:19 大勝軒へ到着。迷わず良かった。 開店の11:00に間に合わずドキドキしたが、行列は無い。駐車場に空きもありホッとした。 11/1から値上げの告知が貼られたドアを開け入店。 座敷のみで、どこも先客が見え一瞬ヒヤリとしたが、奥のテーブルが空いていた。ラッキー。 |

|||

|

オーダーは、元祖つけ麺(特製盛りそば)750円。500段上ったので、麺はMax. 500g。 いいね、このボリューム。大勝軒らしいスープも美味しかった。 加えて、海苔の下にゆで卵の半身が隠れていたのに感激。 つけ麺は久々。私の中では、“つけ麺→小洒落た新しい店→食券”と繋がって行き興味が湧かない。 しかし、ここはオーダーも取ってくれるし、店の外も中も洒落っ気が全く無くて良い。また行こう。 |

|||

|

12:02 犬山城へ到着。 混んでいるかと思いきや、普段と変わらない。 祭りをやっている事など知られていないのだろ。 |

|||

|

単独で色付くこの紅葉は特別な品種? まもなく良い季節がやって来るなぁ。 |

|||

|

的屋のオッチャン達、的が外れたかも。 |

|||

|

ブラブラするなら、これ位の方が安心だが。 |

|||

|

12:54 帰路、近所のDCMカーマでエンジンオイルを購入。 そこでCB750に出くわした。 この光景、1970年代か。 |

|||

|

【おまけ】 ・・・ 残念なことが続く 豊山町の鳳龍が廃業してしまった。昨年春に帰国してから、馴染みの店の廃業は5店目。 夏の終わりに、テナントを募集していたので覚悟はしていたが、、、 |

|||

|

後期高齢の大将の身体が言う事を聞かなくなり、入院していると聞いた。 寄る年波には勝てない。 |

|||

|

最終日の昼は常連が集まり、帰り際に夫々労いの言葉を掛けていた。もちろん私も。 手書きのメニューにどんどん消し込みが入って行き、私の次からは「しょうゆタンメン+やきめし」だけになった。 どうにもしんみりする。 35年間、本当にご苦労様でした! |

|||

|

2022.10.29(土)

素晴らしい鉄道遺構に出会い、俄か撮り鉄に変身 |

|||

|

鉄道開業150年に因み、旧揖斐川橋梁へ向った。 「鉄道遺構」で検索してヒット。こういう所が残っているんだなぁ。 |

|||

|

9:00 東海道本線の揖斐川鉄橋へ到着。 直ぐ奥に目的の旧揖斐川橋梁が見える。 |

|||

|

雪化粧をした伊吹山の前をJRの列車が行き交う。 今日は良い眺めだろう。 |

|||

|

9:12旧揖斐川橋梁へ到着。 大垣市新開町と安八郡安八町西結を結ぶ、揖斐川に架かる鉄橋。 明治20年(1887年)に供用された東海道線開通当時の橋梁として唯一原位置に現存。国指定重要文化財。 内閣鉄道局四等技師長谷川謹介及び六等技手吉田経太郎を中心として工事が進められた。 上部構造はイギリス人技術者C・ポーナルが設計、イギリスのパテント・シャフト&アクスルトゥリー社が製作。 |

|||

|

橋長325.1m、トラス桁の長さは63.6mのいわゆる200フィートで、100フィートが一般的であった当時、旧揖斐川橋は最大級のものだった。英国下路式の錬鉄製五連ダブルワーレントラス桁橋で、最も高度な技術を駆使して建設された。 近代最初期に導入されたイギリス鉄道技術の特色を顕著に表すばかりでなく、明治期に全国で建設された大規模鉄道橋梁の一つの規範を示すものとして、鉄道技術史上、高い価値があるそうだ。 明治41年(1908年)、東海道線複線化工事の一環として隣の新橋が建設され鉄道橋の役目を終えた。 |

|||

|

床板と橋脚補強以外は当時の原型を保っている。 こうして保存されるのは素晴らしい。そして、二輪車は通行出来るルールも嬉しい。 当時の人は、この大きな橋を見てさぞ驚き、喜んだ事だろう。きっと、線路を歩いて渡ったんだろうなぁ。 北には樽見鉄道樽見線の揖斐川橋梁が見える。 |

|||

|

ちょうど列車が来た。 ゆっくり進むカラフルな1両列車は、芋虫の様だった。 |

|||

|

樽見鉄道樽見線の揖斐川橋梁へ行ってみた。 随分小さく感じる。 |

|||

|

大垣方面。 |

|||

|

東海道本線に沿って西へ向った。 走り始めて直ぐ、ダブルアーチの宮東橋りょうが現れた。 通行用と水路が並んでいる。 |

|||

|

揖斐川橋梁は目と鼻の先。 |

|||

|

高さ1.8m制限。 これを守らないと、入ることは出来てもレールで出来た途中の補強にひっかるかも。 煉瓦が実に魅力的。 |

|||

|

東海道本線が上を通っている半分より南側は継ぎ足され、コンクリートで固めてある。 |

|||

|

2つ目の喜内前橋りょう。 反対側から乗用車が入って来たのには驚いた。 |

|||

|

しっかり補強されている。 |

|||

|

八幡神社前でまた列車が来た。 走る列車を見ると、ついカメラを向けてシャッターが切りたくなる。 |

|||

|

ゆったり走り去って行った。 |

|||

|

八幡神社前は甲大門西橋りょう。 その構造から「ねじりまんぽ」と呼ばれている。 高さ制限が1.7mになった。 |

|||

|

「ねじりまんぽ」とは、アーチのレンガが螺旋状に積まれたトンネル。正式には斜拱渠(暗渠タイプのアーチ橋)。 日本では28件しか確認されていない珍しいトンネルだそうだ。 ここは神社から真っ直ぐ南へ延びた道路と線路が斜めに交差する地点なので、この構造にしたのだろうか。 |

|||

|

当然だが、列車が行き交ってもびくともしない。 |

|||

|

最後の乙大門西橋りょうでは、1.6m制限になった。 ヘルメットをぶつけないよう、身を屈めて通り抜けた。 |

|||

|

この先大垣駅まで東海道本線と樽見鉄道の線路が並んで行く。 樽見鉄道は大垣が終点。大垣からは、桑名行きの養老鉄道が延びる。 樽見鉄道の橋りょうは、1.8m制限。 追い抜いて行った大型バイクのライダーも首を竦めていた。 |

|||

|

9:49 樽見鉄道東大垣駅へ到着。 駅舎のシャッターが閉まり、無人駅になっていた。 運営する樽見鉄道株式会社は、第三セクター会社だが住友大阪セメント岐阜工場の製品輸送を行っていたことから、西濃鉄道・住友大阪セメントが2社あわせて出資比率7割を超える。収入もかつては貨物輸送が大きな割合を占めていたことから、初代社長の林鍵治は株式会社としての矜持を保つ意味で、いずれは配当を出すことを社是としていた。・・・で、どうなった? |

|||

|

時刻表を見ると、流石に本数が少ない。 次の列車は、、、大垣行きも樽見行きも10:12。ちょうどこの駅で擦れ違うじゃない。 次の朝日屋の開店は10:30。ここで列車を待つ事にした。 料金が割高な気がする。存続させて行くためには仕方ないことか。 |

|||

|

中々のレトロ感。 |

|||

|

10:09 大垣行きが来た。 ゆっくり近付いて来る。 |

|||

|

10:12 樽見行きも到着。 失礼だが、意外と乗降客が多くて吃驚。 |

|||

|

樽見行きを見送り出発。 ローカル線の旅も面白そう。 |

|||

|

10:25 丼物、手打ちうどんの朝日屋へ到着。大垣城の東500mの住宅が建ち並ぶ一角だった。 開店5分前。暖簾の代わりに準備中の札が出ていた。 まもなく、ウォーキングのおっちゃんが2人でやって来た。開店を待つ間に雑談。 彼らは常連で、中華そばとカツ丼押し。中華そばは麺が堅いことや、養老町の自由軒も良いなど。 カツ丼だけにしようと思っていたが、背中を押された格好で両方食べることに決めた。 |

|||

|

10:30 開店。おばちゃんが「お好きな席へどうぞ」と招き入れてくれた。 4人掛けテーブル4つ、4人と2人掛けの座敷、計22席。早く来て良かった。帰り際には外に列ができていた。 席を決め、間髪入れずに中華そば490円とカツ丼680円をオーダー。 予算オーバーだが、微妙な価格設定。最近の物価高騰で値上げされていたら躊躇しただろう。 おっちゃん等は、中華そば大盛630円。 先ず中華そばが登場。予想通り、うどんと共通のスープ。確かに麺は堅め。噛み応えがあって美味い。 |

|||

|

おぉ、これは初めのタイプ! 上に掛かった泡泡の玉子、色は薄いがしっかり味が付いており美味い。 とんかつも肉厚で軟らかくて味も良い。 確かにおっちゃん等の言う通りだったが、少々食べ過ぎた。 おっちゃんが自分の腹を指して「僕みたいになっっちゃうけど」言っていたのを忠告と捉えるべきだったか。 |

|||