|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

▼My Collection -

Monkey - 訪問地 -

美食

【旅日記】

|

2023.12.2(土)

サンデー毎日の人生になったら年間パスポートをゲットし、足繁く通おう |

|||

|

通常2,000円の入村料が500円になる12/2-3決め打ちのJAF優待券を握り締め、明治村へ向った。 片手の指の数ぐらいは行った事があるが、記憶も薄れてしまっていた。 今回は、昼飯抜きの5時間ぶっ通しで見て回り、68ある建造物を漸く完全制覇。兎に角広い。 途中で、住民登録なる「年間パスポート」4,500円を購入する人の気持ちが分かるようになった。 |

|||

|

9:57 入鹿池を通過。 空には雲が多く、紅葉も随分葉を落し寒々しい。 この時を待っていたとばかりに、池には沢山ボートが浮かび竿から糸が垂れる。今夜はワカサギか? |

|||

|

10:05 明治村北口駐車場へ到着。 12月から開門が30分遅れ10:00になった。 ギリギリを狙って来たら、この有り様。少々遅れたよりも、皆さん開門時間変更を知らずに来ているとしか思えず。 二輪車200円。心配だったが、ここならひと安心。 |

|||

|

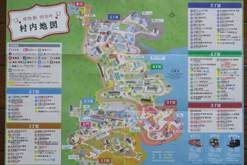

通常料金を支払う人を探し、優待券をネタに一緒に買って貰おうかと思ったほどの行列。 10:20 漸く入村。入口で地図をゲット。 村は、南北約1.1km、東西0.6km、1〜5丁目に分かれている。 3丁目から南は飛ばさぬように所々で地図をチェック。 |

|||

|

入村すると、正面に素晴らしい紅葉と立ち込める煙。 #43 蒸気機関車12号・9号・三等客車 鉄道開業の2年後、明治7年(1874年)イギリスから輸入。 |

|||

|

新橋-横浜間を走り、明治44年に尾西鉄道に払い下げ。昭和32年(1957年)まで使用された。 始発はSL東京駅を10:35発車。 |

|||

|

線路下のガードを潜り坂を下ると、正面に機関車のボイラーが見えた。 野曝しで可哀想な気がする。夜はシートで被われるのか? |

|||

|

#67 帝国ホテル中央玄関 (東京都千代田区) 村に入り最初に現れる5丁目の建造物。 巨匠フランク・ロイド・ライト設計。 |

|||

|

2Fの喫茶室は、待ちが出るほど人気。 一瞬でもSLの乗車体験は貴重。 #66 名鉄岩倉変電所(愛知県岩倉市) 自社施設。設備は再利用? |

|||

|

#59 内閣文庫 (東京都千代田区) 明治6年(1873年)、赤坂離宮内に「太政官文庫」の名で開設。明治政府の図書館。 #58 皇居正門石橋飾電灯 (東京都千代田区) |

|||

|

#57 川崎銀行本店 (東京都中央区) 日本橋のシンボルとして、永く人々に親しまれてきた。 奇抜な形だと思ったら、一部分だけだった。 |

|||

|

明治村では、展望タワーとして活躍中。 良い眺め。 #56 大明寺聖パウロ教会堂 (長崎県伊王島町) 長崎の小島で、信仰を支えた教会堂。 |

|||

|

フランス人宣教師ブレル神父の指導のもと、大浦天主堂建設に携わった地元大工の大渡伊勢吉によって明治12年(1879年)建設された。 |

|||

|

#55 隅田川新大橋 (東京都中央区) 明治41年(1908年)起工、同45年開通の一部。 #52 金沢監獄正門 (石川県金沢市) 明治の五大監獄の一つ。 |

|||

|

#51 聖ザビエル天主堂 (京都市中京区) 16世紀に来日したフランシスコ・ザビエルを記念し、明治23年(1890年)に京都・河原町三条に建てられたカトリック教会堂。 |

|||

|

薔薇窓や内陣・側廊のステンドグラスは、色ガラスに白ペンキで草花模様を描いているのが特徴。外側に透明ガラスを嵌めた二重構造。 ここから4丁目。 |

|||

|

#49 呉服座 (大阪府池田市) 川岸にあった芝居小屋。歌舞伎や落語、政治演説の舞台。 #50 半田東湯 (愛知県半田市) 知多半島の港町の風呂屋。 |

|||

|

浴槽は男湯と女湯が繋がり、目隠しだけで仕切られている。大らかな事。 #48 小泉八雲避暑の家 (静岡県焼津市) ラフカディオ・ハーンが毎年夏を過ごした。 |

|||

|

魚屋・山口乙吉の家。1階に通り土間を備えた典型的な町家。 #47 本郷喜之床 (東京都文京区) 明治42年(1909年)から石川啄木一家が2階を間借りし生活。 |

|||

|

#46 宇治山田郵便局舎が左手に見えたが、SLの汽笛が近付いて来たので右の坂を上り名古屋駅へ。 SLが走るのは東京-名古屋間、ほんの数百mだけ。 |

|||

|

それにしても、良い時に優待券を出してくれたものだ。 #24 京都市電 日本で最初に営業をはじめた路面電車。 名古屋-京都七条-品川灯台と走る。 |

|||

|

#歩兵第六聯隊兵舎(名古屋市中区) 明治6年(1873年)東京鎮台第三分営が、名古屋鎮台に昇格した時に編成された。名古屋城大手門右手の二之丸跡に兵営が設置された。 |

|||

|

兵士たちの暮らしが見て取れる。 #37 名古屋衛戍病院(名古屋市中区) 名古屋城内に置かれた陸軍名古屋鎮台の附属病院。「衛戍」とは陸軍駐屯のこと。 |

|||

|

タイムマシンを彷彿させるごつい機械はレントゲン。 #35 日本赤十字社中央病院棟 (東京都渋谷区) 赤坂離宮などと同じ宮内省技師・片山東熊が設計。 |

|||

|

ドイツのハイデルベルク大学病院を模したレンガ造2階建ての本館が正面に構え、背後に木造病棟が並び、それらが廊下で環状に結ばれていた。 |

|||

|

どこか懐かしい感じがした。 #34 第四高等学校武術道場「無声堂」 (石川県金沢市) 現 金沢大学に建てられた柔道、剣道、弓道の武道場。 |

|||

|

木造平屋建て、切妻造りの桟瓦葺きの建物。 あまたの若者が武道の修練に励んだことだろう。 市電も人気。歩くのが難儀だからか? |

|||

|

2丁目の位置を確認し、3丁目へ向った。 #25 北里研究所本館・医学館 (東京都港区) 北里柴三郎博士が伝染病の研究所として創立。 |

|||

|

博士が学んだ研究所に倣い、ドイツ・バロック風を基調とし、腰折れ屋根やドーマー窓が特徴。 #68 芝川又右衛門邸(兵庫県西宮市) 和洋折衷が巧みな大阪商人の別荘。 |

|||

|

遥か昔、中学に入ったばかりの頃、入鹿池からボートで上陸した事がある。忘れられない良い思い出。 #26 幸田露伴住宅「蝸牛庵」 (東京都墨田区) |

|||

|

木造一部2階建て。寄棟の桟瓦葺きで、外壁は押縁の下見板張り。 #27 西園寺公望別邸「坐漁荘」 (静岡県静岡市) 元老が余生を過ごした邸宅。 |

|||

|

駿河湾奥の風光明媚な海岸沿いに佇んでいた。 #28 茶室「亦楽庵」 (京都市北区) 京都の医家・漢学者福井恒斎が、明治10年(1877年)頃自宅の庭に建てたもの。 |

|||

|

#29 品川燈台 (東京都港区) 現存する最古の洋式灯台。品川沖第ニ台場の西端に建っていた。 フランス人技師ヴェルニーの設計。 |

|||

|

#30 菅島燈台附属官舎 (三重県鳥羽市) 鳥羽沖に浮かぶ菅島の灯台守の官舎だったイギリス積みレンガ造の洋式住宅。 12:25 生憎の天気で日時計機能せず。 |

|||

|

伊勢湾に浮かぶ「神島」の灯台で実際に使用されていた回転レンズ。スクリーンに島の風景が映し出されている。 トイレの便器がカラフルで面白い。 |

|||

|

#31 長崎居留地二十五番館 (長崎県長崎市) 長崎に3ヶ所あった居留地-東山手、南山手、大浦-のうち南山手にあった。 各室に暖炉など、典型的な居留地住宅。 |

|||

|

#32 神戸山手西洋人住居 (神戸市生田区) 二棟が渡り廊下で結ばれる山手の異人館。 主屋と付属屋を組み合わせた神戸西洋館の典型。 |

|||

|

#33 宗教大学車寄 (東京都豊島区) 現大正大学本館正面の車寄部分。 いざ2丁目へ。 #23 京都七条巡査派出所 (京都市下京区) 西本願寺前に建っていた。 |

|||

|

#21 札幌電話交換局(札幌市大通西) 高価な交換機を火災から守るために地元産石材で建てた重厚な石造建築。 ここから先は“レンガ通り”。人が多い。 |

|||

|

北海道では東京から遅れる事10年、明治33年(1900年)に電話交換業務を開始。 #安田銀行会津支店(福島県会津若松市) 耐火性に優れた土蔵造りの銀行。 |

|||

|

#19 京都中井酒造 (京都市中京区) 「禁門の変」で焼失後に再建されたもの。 間口が狭く奥行きの深い町家建築で、中央に土間が通る。 |

|||

|

地下で麹の仕込みが行われた。 土間の左側が座敷で住居部分、右側の作業場は小屋裏までの吹き抜け。縦横の小屋組が目を引く。 |

|||

|

#14 千早赤阪小学校講堂 (大阪府南河内郡) 2階講堂正面に天皇陛下御真影や教育勅語を納めた奉安殿が設けられている。 #17 清水医院 (長野県木曽郡) |

|||

|

江戸風情を残す中山道の大桑宿で異彩を放った西洋医院。 #16 東山梨郡役所 (山梨県山梨市) 典型的な擬洋風庁舎建築。県令の地元贔屓で建った? |

|||

|

ここに明治村の村長室が置かれている。 中央部分が2階建て(洋小屋)、左右翼部が平屋建て(和小屋)になっていて、小屋組の架構が複雑なのも特徴。 |

|||

|

#15 第四高等学校物理化学教室 (石川県金沢市) 現金沢大学の物理化学実験教場。明治政府は、自然科学教育を重要課題とした。 13:21 神戸の瓦斯灯から先は1丁目。 |

|||

|

#13 三重県庁舎 (三重県津市) 現存する最古の県庁舎。昭和39年(1964年)まで使用。 間口54mと巨大。玄関を軸に左右対称。正面に2層のベランダが巡らされている。 |

|||

|

明治9年(1876年)に建てられた内務省庁舎に倣い、中央に玄関と車寄を置き、前面にベランダを付けて左右対称とした。 知事の椅子に座ることもできる。 |

|||

|

常設展示の時計たちは現在も時を刻み続けている。 分解された時計の展示は興味深い。 細かくて精密な歯車など良く作ったな〜。 |

|||

|

明治のくらし、よろず体験コーナー。 鉄輪自転車。便利な物の登場とは言え、扱いはさぞ難儀だったことだろう。 #11 二重橋飾電燈 (東京都千代田区) |

|||

|

#12 鉄道局新橋工場(東京都品川区) 汐留の新橋停車場構内に東京鉄道局が建てた工場施設の一つ。昭和41年(1966年)まで使用。 御料車。さすがに乗れない。 |

|||

|

#2 大井牛肉店 (神戸市中央区) 元町相生橋東詰の牛肉屋兼牛鍋屋。 日本では禁忌だったが、各地の居留地に住む外国人や寄港する外国船に向け供給が必要になった。 |

|||

|

ここで文明開化を味わうのも一興。 #3 三重県尋常師範学校・蔵持小学校 (三重県名張市) E字型校舎のうち右翼2室だけ移築。 この机、懐かしい。彫刻刀で削ったな〜。 |

|||

|

#4 近衛局本部付属舎 (東京都千代田区) 皇居の警護を担った庁舎の一部。 パスポートが必要なら、ここで住民登録。 #5 赤坂離宮正門哨舎 (東京都港区) |

|||

|

#6 聖ヨハネ教会堂 (京都市下京区) 日本聖公会京都五条教会堂。中世ゴシック様式の装飾が随所に見える。 2Fが会堂、1Fは日曜学校や幼稚園。 この構成は今も同じ。 |

|||

|

京都の気候にあわせて使用した天井の竹のすだれが陽光を反射し開放的。 昭和9年(1934年)、室戸台風によりトレーサリーのステンドグラスが破損。64年の時を経て復元。蘇った。 |

|||

|

50年以上見るだけだったリードオルガンにも美しい音が蘇った。 外では撮影会も。 #7 学習院長官舎 (東京都豊島区) 目白の学習院敷地内の院長官舎。 |

|||

|

当時の院長は、第10代乃木希典。 友達として明治天皇も訪れたとか。 #8 西郷從道邸 (東京都目黒区) 明治村と言えば、最初に思い浮かぶ所。 |

|||

|

明治初期の貴重な洋館建築の一つ。 従道は陸海軍の大臣を歴任していたため、在日外交官の来客も多く接客用に設けた。 内部は和洋折衷。 食器はノリタケ。 |

|||

|

学芸員さんによる建物ガイドが行われている一つ。う〜ん、パスポートが欲しい。 #9 森鷗外・夏目漱石住宅 (東京都文京区) 医学士中島襄吉が新居として建てたもの。 |

|||

|

鷗外は、ここに移り住んだ年の1月、処女作小説『舞姫』を発表。漱石は、ここで『吾輩は猫である』を発表。文中に描写された家の様子は、よくこの家の姿を写している。 |

|||

|

当時の典型的な中流住宅として、現代住宅への発展を感じさせる点でも注目。突き出た書斎は後に洋間の応接室として独立して行った。 落葉を踏みしめ日本庭園へ。 |

|||

|

#10 東京盲学校車寄(東京都文京区) 明治43年(1910年)に建てられたハーフティンバー様式が映える学校建築。 14:21 偉人坂を下る。思いのほかキツイ下りで足ガクガク。 |

|||

|

4丁目に帰って来た。 #38 シアトル日系福音教会 (アメリカ) 大量生産による規格木材を使用しており、2×4(ツーバイフォー)構法の先駆的な事例。 |

|||

|

#39 ブラジル移民住宅 (ブラジル) 現地材を使って日本人大工が建てた異色の住宅。 移民を運んだ「笠戸丸」。病院船に始まり人員輸送、蟹工船、最後は海の底へ。 |

|||

|

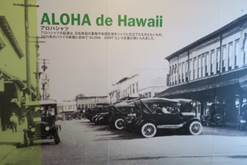

日本人移民が慣れないコーヒー栽培に苦闘しながら、密林を拓いて造った。 #40 ハワイ移民集会所 (アメリカ) ハワイ島に建てられた教会。 |

|||

|

辛苦の歴史を耐え抜いた日本人移民の集会所。 あの茶色の箱、最近見なくなったなぁ。 アロハシャツの起源は日系移民の着物や布団生地だった。 |

|||

|

#42 尾西鉄道蒸気機関車1号 明治29年(1896年)尾西鉄道開業に当たり、ブルックス社(アメリカ)から購入。 #41 六郷川鉄橋 (多摩川) 日本初の複線鉄橋。 |

|||

|

#46 宇治山田郵便局舎 (三重県伊勢市) 現存する最大の木造郵便局舎。 円形状の中央棟と両脇の角塔、その両脇にV字型に連なる東西翼屋からなる独特で斬新なデザイン。 |

|||

|

ベトナム・ホーチミンの中央郵便局を思い出した。 #45 工部省品川硝子製造所 (東京都品川区) 明治初期の洋式煉瓦造工場。 ガラス細工を販売。 |

|||

|

#44 鉄道寮新橋工場〔機械館〕 (東京都品川区) 新橋ステンショに機関車修復所として建てられた英国渡来の鉄造建築。 日本の近代化を支えた貴重な機械類。 |

|||

|

14:50 5丁目へ帰還。 #64菊の世酒蔵 (愛知県刈谷市) 広瀬酒造の酒蔵だが、元々は穀物倉として建てられた。 大屋根を支える柱や梁が物凄く太い! |

|||

|

木造2階建ての桟瓦葺きに梁間9間(約16.3m)、桁行き18間(約32.7m)、幅2間(約3.6m)の庇がついた大きな建物。 #65高田小熊写真館(新潟県上越市) ハイカラな佇まい。 |

|||

|

文明開化の象徴。 1F応接間と暗室、2Fスタジオ。 #63宮津裁判所法廷(京都府宮津市) 地方裁判所の刑事法廷棟。全体は左右対称の厳格な構えのH型。右翼部を移築。 |

|||

|

壇上に裁判官と検事、下段に弁護士と被告人と、現在とは位置関係が違った。 #62金沢監獄中央看守所・監房 (石川県金沢市) 八角形の看守所を中心に放射状に監房。 |

|||

|

明治5年(1872年)制定の「監獄則並図式」に沿い造営。 騙し絵写真が凄い。吸い込まれそう。 #60東京駅警備巡査派出所 (東京都千代田区) |

|||

|

#61前橋監獄雑居房(群馬県前橋市) 江戸時代から続く監獄の形式に西洋技術をプラスした4方放射式建築で、中央に八角洋風の高塔を据えた建物だった。 |

|||

|

#54天童眼鏡橋 (山形県天童市) 水平床面の洋風石造アーチ橋。湾曲では冬季困るからな。 #53小那沙美島燈台 (広島県江田島市) 軍事上の要所だった広島湾と瀬戸内海を結ぶ航路を照らした。 この2ヵ所は工事中で近寄れず。残念。 15:20 全施設を完全制覇し帝国ホテル前へ戻って来た。 |

|||

|

帰りもタイミング良く東京駅にSLが来た。しかし、この格好。SLに乗るなら、東京発に限る。 久々の明治村は、とても楽しかった。残念なのは、建物ガイドのお世話になれなかったこと。 サンデー毎日の人生になったら年間パスポートをゲットし、的を絞って足繁く通おう。 パスポートには、平日駐車場無料の特典もあるし。 偉人坂で違和感を感じた足は、翌日行った愛岐トンネル群でダメージを増し、夜にはまともに歩けなくなった。 日頃の運動不足を痛感。パスポートの前に健康作りだ。 |

|||

|

2023.12.9(土)

尾張地区の歴史的な門を辿る |

|||

|

尾張地区に歴史的な門が点在していることを知った。 明治村の余韻もあり、辿ってみることにした。 |

|||

|

10:02 上街道がシンボルロード(いつこんな名に?)突き当たった所で左折。小牧山城を正面に見て西へ。 昔から人気のたこ焼き “ほていや”も、この時間は行列無し。 5個 190円と、味も値段も満足。 |

|||

|

10:05 愛知県立小牧高等学校正門へ到着。 旧愛知県小牧中学校正門の門柱。昭和4年(1929年)建設。鉄筋コンクリート造、間口9.1m、東西脇柱付。 小牧市内で初めての登録有形文化財(建造物)。平成29年(2017年) 6月28日登録。

|

|||

|

主門柱、脇門柱各2本からなり、鉄筋コンクリート造洗い出し仕上げの三層構成。 柱頂部にアカンサスの葉の装飾が付く。 小牧は有名だが文化財の残っていない所だったか。 |

|||

|

10:25 江南市の旧生駒屋敷中門、「廣間家の門」へ到着。 布袋駅を右手に見て北進すると、道幅が狭い街道になった。 50mも進むと、なまこ壁が見えた。 |

|||

|

明治初年の廃藩置県の時、生駒家にあった中門を、典医を務めていた廣間家が貰い受け、移築したもの。 正面のなまこ壁にあしらわれた六角形の模様は、生駒家の家紋がモチーフになっている。 生駒家は織田信長の側室、信雄の生母、吉乃の生家。 |

|||

|

生駒氏は藤原忠仁の子孫で、応仁の乱の戦禍を逃れ尾張国小折に移住し、馬借として財を成した。 信雄誕生のころ小折城を築き、天正12年(1584年)小牧・長久手の戦いでは最前線となり城を大幅に改修。 慶長20年(1615年)の一国一城令により廃城となり、生駒家の中心は名古屋城下に移った。 周辺領地と遺構は縮小されるもそのまま生駒氏下屋敷として在所持ちを許され、隠居所の機能を果たしながら存在。給地換えの際にも在所の小折村を失うことなく明治時代を迎え、明治維新以降に処分された。 |

|||

|

波間に龍と思しき動物が水煙を吐く鬼瓦。 こりゃ素晴らしい。 |

|||

|

10:39 一宮市の浄蓮寺へ到着。 山門は犬山城松ノ丸表門。二の丸の正門。明治初年に移築。いきさつは不明。 門の形式は、本柱2本の後ろに控え柱2本を立てた薬医門。 鏡柱と控柱、冠木を大きな屋根で覆い、屋根の荷重を控柱に分ける。 |

|||

|

屋根は切妻。棟は甍瓦を伴う組棟。降り棟を持つ。本瓦葺。鬼瓦は鳥伏間付き。 軒は一軒。疎垂木として破風には猪の懸魚を付けた漆喰仕上げ。 鬼瓦には犬山藩成瀬公の定紋「かたばみ紋」が入っている。 屋根の組棟の複雑さ、降り棟、重厚な刀根丸の菊付留蓋など、見応えあり。 犬山城には18の門があったそうだ。この冬は、このシリーズで攻めてみようか。 |

|||

|

11:05 真清田神社へ到着。 目的地は神社の隣。早く着き過ぎたので、ここで一服。 宮前三八市広場南端に、一宮市道路元標が埋設されていた場所を示す金属鋲があった。 |

|||

|

元々埋設されていた元標が広場の南西角に保存されている。 道路元標は、国・県道等の起終点を示すもの。 大正8年(1919年)に制定された旧道路法により、各市町村に一箇を置くこととされた。 昭和9年(1934年)頃、現在のR155の整備により役割を終えた。 |

|||

|

11:30 ラーメン中村開店。 老夫婦が営む、カウンター6席の小さな店。 真澄田神社宝物館の並び。北京の胡同に舞い戻った感じの外観。 |

|||

|

オーダーはAランチ、ラーメン・餃子・ライスで 750円。 先ずラーメンが来た。好みの細麺。美味〜い!餃子は小振りだが7つ。これも美味〜い! 11/18、33年続けてきた値段をとうとう上げたそうだ。それでもこの値段。近所にあったら絶対通うなぁ。 食べ終わる頃には満員。店の前には自転車が並んでいた。 |

|||

|

第一旭本店をチェック。 「しばらく休み」の張り紙写真を Google Mapで見て気になっていたが、行列ができていた。 行ってみたいと思いつつ、中々実現しない。張り紙の件を思うと、早目に行くべきか。 |

|||

|

12:00 妙興寺へ到着。貞和4年(1348年)創建とされる臨済宗妙心寺派の古刹。 総門は、名古屋城三之丸の清水門を移築したものとされる。桁行6.77m、梁間2.7mの三間薬医門。 尾張徳川家筆頭家老であり犬山城主であった成瀬家五代隼人正正太が、八代藩主 徳川宗勝から隣接する屋敷を拝領し、両屋敷を一つにしたため使わなくなった門を妙興寺へ寄進。延享3年(1746年)に移築。 向って左手には、尾張徳川家大曾根御屋敷屋敷門がある。 |

|||

|

総門の先に見えるのが、重要文化財の勅使門。 貞治5年(1366年)に後光厳天皇の勅願によって建立したと伝わる。 本柱2本、控え柱4本、一番端の柱と柱の間が一間(約1.8m)、戸が一つの“一間一戸四脚門”。 切妻造、屋根は桟瓦葺の本格的な禅宗様式。 |

|||

|

桁行4.8m、梁間3.8m、柱は粽付(ちまきつき)の総丸柱とし、礎石、礎盤上に立てる。 控柱は、柱間には頭貫を通して両端に木鼻を出し、柱頂に出三斗をおき、中備に平三斗を2具入れている。 主柱は、径53cmの太い丸柱とし、控柱より高く伸ばし、柱間に地貫、内法貫、頭貫、台輪を通す。 両端には木鼻・花頭形を出し、藁座を打ち両開き板戸を吊っている。 |

|||

|

難しい解説はさておき、素晴らしさは伝わって来た。 |

|||

|

仏殿。大正14年(1825年)に再建されたもの。 天井には西洋画家・山喜多二郎太が描いた油絵の蟠龍図を見ることができる。 本尊は南北朝時代に制作された釈迦三尊像。 釈迦如来の向かって右側に普賢菩薩坐像、左に文殊菩薩坐像が安置されている。 |

|||

|

立入禁止なのが残念。 だから素晴らしさを保てるのだろうが。 |

|||

|

涅槃の釋尊が線刻された石。 クシナガラ(釋尊入滅=涅槃の地) 現 北インドのウッタル・プランディーシュ州カシア付近。 紀元前486年2月15日、沙羅双樹の下、釋尊は頭北・面西して、手を枕に横臥し入滅した。 いや〜、今回は整理に時間が掛かった。とても覚えられない。 |

|||

|

2023.12.24(日)

犬山城移築門を攻める |

|||

|

全部で18あったと言われる犬山城の城門のうち、寺の山門として移築され5つ現存していることが分かった。 1. 瑞泉寺(犬山市) 犬山城内田御門 ← 昨年 (’22.7.2) 2.

常満寺(犬山市) 犬山城松の丸裏門 ← 今回 3.

専修院(扶桑町) 二の丸の矢来門 4.

徳林寺(大口町) 第一黒門 5.

浄蓮寺(一宮市) 松の丸本丸門 ← 前回 (’23.12.9) これとは別に、犬山市には「犬山城移築二ノ門」なる門があるので、犬山を攻めることにした。 |

|||

|

10:54 犬山城移築二ノ門へ到着。 日本ゲーム博物館近くの田圃の中だった。 立派な門。 |

|||

|

門柱に「犬山城二の門」と大きな銘板が掲げられている。 しかし、説明がどこにも無い。Google Map には「犬山城との縁は分かりません」との書き込みも。 ところが、犬山城管理委員会 ’22.3.25の会議録中に「今井にある個人宅の門を犬山城から移築したことは間違いない」との委員の発言が記録されていた。 「長屋門なので、登閣道に沿った門ではなく御殿の門かもしれない」との由。何れ説明が設けられそうだ。 |

|||

|

鬼瓦も立派。 |

|||

|

11:13 犬山城へ続く本町通りへ到着。 人出はパラパラ。比較的暖かく、観光には持って来い。 |

|||

|

犬山城の足元、針綱神社参拝者駐車場の隅に駐輪。良い所があった。 東海鎮護、水産拓殖、五穀豊穣、厄除、安産、長命の神として、濃尾の総鎮守とされている。 天文6年(1537年)、織田信長の叔父・信康が自ら手彫りの狛犬一対を奉納して安産祈願した。 以来、戌の日に安産祈願すると良いとされている。 犬山城の守護神でもある。犬山祭は針綱神社の祭礼である。 |

|||

|

城へ登る大手道のこの辺りに、矢来門、松の丸表門、その東に榊門、内田門へ続く松の丸裏門があった。 矢来門 : 大手道第二の門。機能性重視の高麗門。礎石が一つ残る 松の丸裏門 : 有事のための門。四つに別れている二の丸で唯一、松の丸にだけ裏門があった |

|||

|

本丸へ向って大手道を登る。 |

|||

|

鉄門 : くろがね門。本丸を守る最後の扉 本丸を攻めるには、550円必要。 |

|||

|

天文6年(1537年)に織田信康が築城。天守は現存する日本最古のもの。 扇状地である濃尾平野の扇の要に位置し、天守最上階からの眺めはまさに絶景。 信長・秀吉・家康がそれぞれの時代にこの城を手にしたことで天下人への道を切り開いた。 何度攻めても感動する。 |

|||

|

順番が逆になったが、針綱神社へ参拝。 新年を迎える準備が進んでいた。 |

|||

|

鳥居の向こうに愛車が見える。 |

|||

|

11:33本町通りの一筋西の大本町通りを南進し、常満寺へ到着。 移築された犬山城松の丸裏門が見えた。 |

|||

|

鎌倉時代中期の正応4年(1291年)、開山上人である定照東安上人が信州善光寺に七日七夜の参篭祈願し、「尾州犬山郷有縁の地の民を教化せよ」との告げを受け創建。 山号寺号の日輪山常満寺は、開祖東安上人の「日輪、常に満てよ」に由来。 「薬医門」形式の山門は、明治10年(1877年)に犬山城から移築。国の登録有形文化財。 |

|||

|

瓦には、犬山城天守にもある魔除けの桃がある。 |

|||

|

平成30年2月1日(2018年)、火災により国の登録有形文化財に登録されていた本堂などを焼失。 鐘楼は火災を免れた。鬼瓦の瓦銘から、寛政8年(1796年)に建築とされる。国の登録有形文化財。 |

|||

|

大本町通りに、レトロな木製看板の掛かった店があった。 割烹料理「香楽」。しかし、食べログには出て来ない。本町通りの「こうらく」と関係が有るのかな? 隣の開進亭は昭和の洋食屋の雰囲気満々で面白そうだった。是非行ってみたい。 |

|||

|

12:05 ベトコンラーメン小牧新京へ到着。 久々。周囲の環境は大きく変わったが、この店は変わらないなぁ。 ベトコンラーメンは、満州国新京市で生まれた初代店主の父の元で働いていたボーイが作ってくれた中国の食べ物から、昭和44年(1969年)に一宮市で生まれた。お〜、愛車と同級生。 “ベトコン”はベストコンディションの略だが、長い間ベトナムコンバットだと思っていたのは、私だけではない筈。 |

|||

|

オーダーは、オーソドックスにベトコンラーメン900円。 昔のラーメンと言えば醤油か味噌だったのでとても驚いたが、今では完全に市民権を得ている。 そして、食後は自分でも大蒜の臭いが耐えられない程だったが、マイルドになっていた。変わったのは私? 暫くしたら、確かめに行ってみよう。 |

|||

|

2023.12.28(木)

犬山城移築門を制覇 |

|||

|

犬山城からの移築門攻めの最終回。 3回に分けたが、昼食1回で満足できるなら十分一筆書き可能。 何はともあれ、今年は無事故無違反で過ごせて良かった! |

|||

|

10:32 丹羽郡大口町の徳林寺へ到着。 住宅地の中で、非常に見つけ辛かった。しかも、隣もお寺で混乱。 武芸の達人であった福富新蔵が退治した山姥が、余野村に住む小池与八郎の妻だったことから与八郎が供養のため建立。 その後、二代目与八郎が母の菩提を弔うため空母山徳蓮寺と名付けた。後に山号寺号は現在のものに改称。文明元年(1469年)、小口城主・織田広近が再興。 |

|||

|

山門は、犬山城の第一黒門であったものを、明治9年(1876年)に移築したもの。 金二十三円で購入し、信徒の奉仕によってこの寺へ移築された。 黒門は大手道に桝形を作るために設けられた第三の門。 |

|||

|

とても大きい。 黒門は、切妻造の脇戸付薬医門、屋根は本瓦葺。 左側に脇壁が付き、中央に両開き大扉、左脇壁に片開脇戸が建て込まれている。 |

|||

|

文明7年(1475年)、広近によって建立された中門。 大口町最古の建造物。 |

|||

|

10:48 扶桑町の専修院へ到着。これで犬山城からの移築門は完全制覇! この場所は、織田信長が永禄3年(1560年)の桶狭間合戦後、美濃を攻めるために築いた大道寺砦跡。 一宮市出身の兼松正吉が守った。この近辺に兼松姓が多いのは、この辺りがり由来か? 犬山城二の丸の矢来門。明治9年(1876年)に移築。三百数十年前の高麗門。 |

|||

|

2本の鏡柱の上に冠木を渡し、小さな切妻屋根を乗せ、鏡柱と裏側の控柱の間にも小さな切妻屋根を被せる。 屋根が小さく殆ど遮られないため、大きな薬医門とは違い死角が無くなり、城内から監視できる。 格式の高い薬医門とは違い、機能性重視の門。 更に、門を開いた状態でも扉が屋根の下に収まるため、門扉が雨に濡れることなく使い勝手が良いのも特徴。 |

|||

|

この鬼瓦も大変立派。 |

|||

|

10:55 扶桑町の 189JACK へ到着。開店5分前で一番乗り。 189はワンパクと読む。前々から、山盛りのからあげと超山盛りのご飯が気になっていたお店。 扶桑・大口に良い店は無いかと探していて発見。元々一宮にあったが、今年の春に移転した模様。 |

|||

|

店に入ると、入口の両脇に並んだ人形に目が奪われる。 さて、何にするか? |

|||

|

おすすめの中から「俺のからあげ定食1,100円」か?いや〜完食の自信なし。 ならば、「ひかえめ定食1,000円」。これにしても、からあげ3個 & ミニチキン南蛮1個。 「しょうが焼定食1,200円」も気になるが予算オーバー。「牛焼肉定食1,500円」は雲の上。 う〜ん、最近食べ過ぎなので、今回はランチで様子を見よう。 |

|||

|

本日の日替わりランチは、チキンカツの香味ソースがけ 800円。 お〜、香味は大蒜スライス。軽快なソースはピッタリ。 好みの細かいパン粉で揚げたチキンは少々硬い所があったが、評価は○。 ご飯は小盛とチビ盛りの中間。それがこの量。昼はこれで十分。 |

|||

|

ご馳走様でした!と、1,000円札を出したら、「ジャックの日で100円引きの700円です!」と返って来た。 確かに。ドアとその横に『毎月8・9につく日はジャックの日 全定食100円OFF』の掲示があった。 超ラッキー。ランチは含まずとしても誰も文句は言わないと思うが、太っ腹だ。 それにしても、ご飯の「わんぱく盛」が見てみたい。今日の3倍はありそうな気がする。 |

|||