|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

【旅日記】

|

2022.6.4(土)

あじさいに始まり、尾張國の名立たる神社を梯子 |

||

|

紫陽花の季節になった。 調べてみると、近場では稲沢の性海寺、江南の音楽寺の評価が高い。 ならば、昼食は一宮でラーメン。 あとは、時間を見ながら神社巡り。 |

||

|

9:19 大塚山性海寺歴史公園へ到着。 先週のリアタイヤロック事件の反省から、ガソリンタンクの錆を取り剤をネットで購入してトライ。 真っ赤に錆びたタンクの中が見事に変化!ピカピカ・ツルツルにはならなかったが、満足の出来栄え。 勢い付いて、タンクから抜いた錆取り剤にハンドルを浸しておいたら、これも上手く行き気分が良い。 今朝、ペットボトルに抜いたガソリンをタンクに戻し、キック。おっ、掛かりが良くなった。(気のせいか?) ガソリンは数十cc。早いと思ったが、ガス欠で押して行くのは嫌なので出発したが、やっぱり随分早く着いた。 |

||

|

交通整理のオッチャンの誘導で屋台前の自転車場へ。 地元の名物を中心に販売。 素朴な感じが良い。 |

||

|

約1200年前、弘仁年間(9世紀初頭)弘法大師・空海が熱田神宮参詣の途中に寺院を創建。 建長年間(13世紀中頃)良敏が多宝塔などを建立し再興。 弘安三年(1280年)には、蒙古再襲来に備え中興第二世浄胤が勅願により異賊調伏の祈祷を行った。 江戸時代には、尾張藩初代徳川義直をはじめ代々の藩主より寺領を寄進された。 境内には、本堂をはじめ多宝搭、宝塔など、貴重な文化財が多く残されている。 |

||

|

そして、稲沢市のまつりテントも。 |

||

|

多宝塔の中に納められている愛染明王は江戸時代より特に耳の病の信仰があり、拝殿には全部底抜けの柄杓が奉納してある。 |

||

|

ホンマ、全部底が無い。 |

||

|

重要文化財の銅板葺き三間多宝塔。 室町時代に作られたもの。 |

||

|

ガクアジサイをはじめ、ヤマアジサイ、西洋のアジサイなど約90種、1万株! 5世紀頃の築造と推定されている園内の大塚古墳。直径約40m・高さ約5mの円墳はアジサイの山。 |

||

|

見事に咲いていた。 梅雨の訪れを感じる。 一通り園内を歩き回り参観終了。やはり昼食には早過ぎた。どこで時間を潰そうか? |

||

|

9:45 尾張大國霊神社参道の二之鳥居へ到着。 尾張地方の國霊神(くにたまのかみ)。尾張人の祖先がこの地に移住開拓し、その日その日を生きていく糧を生み出す根源である国土の偉大なる霊力を神として敬い、尾張大國霊神としてお祀りした。 尾張地方の総鎮守神、農商業守護神、厄除神として広く信仰されている。 奈良時代、国衛(こくが)に隣接して御鎮座していたことから尾張国の総社と定められ、国司自らが祭祀を執り行う神社だったことから、通称「国府宮」として広く知られている。 |

||

|

そう、「はだか祭」の国府宮。 二之鳥居から楼門まで340m。昔はこの石橋を渡って行ったのだろう。 後で調べたら、一之鳥居は二之鳥居の460m南だった。 |

||

|

重要文化財の楼門。 足利初期の建立。正保3年(1646年)解体大修理の際上層を改造。 すげぇ〜。 本殿・渡殿・祭文殿・東西の廻廊・拝殿が建ち並んでいる。 |

||

|

拝殿も重要文化財。 徳川初期の建立。切妻造で内側に柱が並立しているのが特徴。 本殿は流造、全体の様式(建物の配置)は尾張式といわれるもの。 コロナ禍で神事の中止や延期が相次いている。来年のはだか祭は無事に行われると良いが。 そうそう、はだか祭の「難追神事」は毎年旧正月十三日。農暦なんだなぁ。 |

||

|

楼門前に駄菓子屋。つい寄りたくなりそうなポジション。 幟の「はだかまつりアメ」が気になる。 まだ、早い。さあ、どうしよう? |

||

|

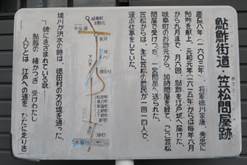

一宮の本町通りアーケードを通過。 11:00までは北行き一方通行で通行可能。 古くは岐阜から熱田を結ぶ尾州街道。徳川家康へ鮎鮨を献上した別名「鮎酢街道」。 今は市民の夏の最大イベント、日本の三大七夕まつりの一つに数えられる一宮七夕まつりで賑わう。 鮎鮨は、江戸に着くころ発酵して食べ頃になるよう岐阜から5日間で運ばれていたそうだ。 |

||

|

10:31 真清田神社へ到着。 アーケードを抜けた正面。 |

||

|

尾張國一宮。 創建不詳。古代に尾張地方を治めた尾張氏の奉斎に始まるとされ、尾張氏祖神の天火明命を祭神とする。 中世には尾張國の一宮に位置づけられ、一帯の地名「一宮」はこの真清田神社の社格に由来。 一宮市の市章は真清田神社の神宝がモチーフとされ、古くから一宮地域の発展に関わってきた古社。 今年は鎮座2,650年。ほえ〜。 |

||

|

社殿は第二次世界大戦中の一宮空襲で焼失。現在見られるものは戦後の再建。 本殿・祭文殿などは神社建築としての造形を評価され、国の登録有形文化財に登録されている。 また国の重要文化財の木造舞楽面12面、朱漆器25点をはじめとして、多くの文化財も伝世。 創建日とされる4月3日に行われる例祭は「桃花祭」として知られる。 境内は、とても賑やかだった。 |

||

|

永万元年(1165年)の「神祇官諸社年貢注文」に「尾張國一宮

八丈五疋」とあるのを初見として、平安時代末期以降には尾張國で一宮の地位にあったとされる。 二宮は大縣神社(犬山市)、三宮は熱田神宮(名古屋市熱田区)とされるが、神階・格式の点では熱田神宮が高位にあり矛盾。 古来より諸説あるが、今日では尾張国府との距離関係の反映とする説や、東海道における京からの位置関係の反映とする説が一般視されている。 納得できる。 |

||

|

10:54 西村麺業へ到着。 同じタイミングで麺を買いに来たオッチャンがあり、彼がドアを引いたがロックされていた。 そこでロックは解除されたが、ドアに掛かった「CLOSED」の看板は裏返らず外で待機。 すると続々と来店。後ろに並んだオッチャンが「何cc?」と声を掛けて来た。彼の息子は1,100ccと750ccのバイク

2台に車も 1台持っており税金が高いと嘆いていた。その後ろのオッチャンは、「Monkeyか、珍しいなぁ、小さいからヒョイッと持って行かれないか」と、私の心配事を言ってのけた。そうなのよ、貴方の言う通り。 |

||

|

下調べで380円だった中華そばが400円。大盛が50円から10円UP。炒飯も20円UPし450円。 昨今の材料費高騰では仕方ない。それでもラーメン激戦区の一宮では、群を抜いてお値打ち価格だろう。 餃子は一皿5個で、なんと170円。 そんなことでか、第一陣の客は殆ど年金生活と思しき方々。 オーダーは、予め決めていた中華そば大盛と炒飯。中華そばはチョイ醤油が辛し。炒飯はパラパラで美味い! 土日だけマグロ丼1,150円がある。一流の目利きが焼津港で直接買い付けたミナミマグロとか。次はそれだ。 |

||

|

11:57 音楽寺へ到着。 修行僧・円空が彫った木彫りの仏像・円空仏を所蔵することで知られる寺院。 残念ながら、こちらのあじさい祭りは今年も中止。 |

||

|

しかし、カメラマン達が立派なカメラで撮影に励む。 彼らには、祭り中止の方が良いのかも。 |

||

|

境内を艶やかに彩るあじさいは、33種約1200株。所狭しと咲き誇る。 しかし、ちょっと早かったようだ。 |

||

|

ここは眼の観音様。有り難い。 |

||

|

ここに遺された円空像は、木曽川上流からの桧の流木で作られているのが特徴。 伝統的な仏像からの影響から脱しようと円空が努力していた頃の作と想像されている。 中でも十二神将は円空作の十二神将のうち最も初期に彫られたものとされる。 これも残念ながら拝めず。お堂の中に納められているのか? 境内一帯は7世紀頃の古代寺院の遺跡で当時の瓦なども出土。 |

||

|

境内に建つ大きな木像は、円空が岩の下で修行を積んだ岐阜県郡上市美並村の方が彫ったもの。 美並村は出生地の一つとも言われいる。 |

||

|

12:37 犬山市の大縣神社へ到着。 高校の遠足(?)以来。 「於祖々祭」とも言う豊年祭が毎年3月15日直前の日曜日に行なわれ、女陰を模った山車などが練り歩く。 この祭りと対になっているのが、田縣神社の豊年祭。こちらでは男根を模った神輿が練り歩く。 |

||

|

尾張國二宮。尾張開拓の祖神大縣大神を祀る。 古来より朝廷を始め衆庶の崇敬篤く、事業繁栄・開運厄除の守護神として仰がれている。 大縣大神は、国狭槌尊、天津彦根命(大縣主の祖神)、少彦名命、大荒田命(日本武尊の三世孫で迩波縣君の祖)、武恵賀前命(神八井耳命の孫で迩波縣君の祖)と諸説あり、はっきりしない。 が、「大縣大神は、尾張国開拓の祖神である」とされている。 |

||

|

御鎮座は古く、社伝によれば御祭神 大縣大神は、始め濃尾平野を見下ろす本宮山の頂に鎮座されていたが、垂仁天皇27年8月(紀元前3年)に現在の地に新宮を営み御遷座されたと伝えられている。 延喜式神名帳には名神大社として登載され、大正7年11月28日に國幣中社に列せられた。 現在の御社殿は、尾張藩主2代目徳川光友が寛文元年(1661年)に再興した建物。 尾張造の構造様式を正確に伝へ、特に御本殿は「三棟造」・「大縣造」と称され他に類をみない特殊な様式。 昭和56年6月5日、国の重要文化財指定を受けた。 |

||

|

実に立派。 |

||

|

棟方志功が描いた“玉姫命 女神”の絵馬がキッシリ。 境内には、いくつかの境内社がある。かつては別宮二社、末社52社があったとされる。 その中の一つの「摂社 姫之宮」には、玉姫命が祀られている(倉稲魂神とする説もあり)。 ここは古来より安産・子授など女性の守護神として崇敬されており、女陰を模った姫石などが奉納されている。 |

||

|

摂社 姫之宮は、御祭神の神裔 玉比売命(たまひめのみこと)を祀る。 古来より女性の守護神として称えられ、安産・子授け・婦人病 特に縁結びの神様として篤い信仰がある。 社殿裏手に、神体山からの水を湛えた良縁成就の「むすひ池」がある。 大鳥居の前に同級生の家があった。それしか記憶に無かったが、この朱色の社殿を見て思い出した。 |

||

|

「むすひ」とは、人と人とを結ぶ意味だけではなく、天地・万物を生み出す霊的な意味がある。 神話の時代より日本人は、自然を始め全てのものに神の存在をみいだす価値観があり、目に見えないものにも心配りをし、自然の驚異にも畏敬の念を懐き常に自然を崇め共存して来た。日本最古の書物「古事記」の冒頭は、「天地の初発の時、高天原に生りませる神の名は、天之御中主、次に高御産巣日神、次に神産巣日神。此の三柱の神は、並独神成り坐して、身を隠したまひき」と云う文章から始まっている。この天地開闢の最初に成った三柱の神は、造化三神と称えられ、世界(宇宙)の全ての源である むすひ(むすび)の神様である。 「願い事を良き縁に導くようにご祈念いただく清らかな池」と言う事だが、水は清らかではない。 |

||

|

社殿左手を奥に進むと、大小2つの鳥居が現れた。 大きな鳥居の先は、本宮山。山頂には、大縣大神の荒魂を祀る本宮社がある。 坂を上ってみたが、二之鳥居手前に張ってあった車止めの鎖を越えた所でUターン。 小さな鳥居の先には小さな祠があり、そこに姫石が祀られている。 |

||

|

確かになぁ。 |

||

|

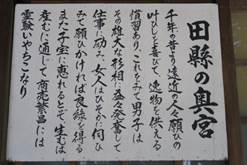

13:14 田縣神社へ到着。 古来より五穀豊穣、家業繁栄、開拓の祖神として崇められている。特に大同二年(807年)に編纂された古典『古語拾遺−御歳神の条−』の故事に基づいて男茎形を奉納し祈願する俗習があり、「産むは生む」に通じて、恋愛、子宝、安産、縁結び、夫婦円満、商売繁昌、厄除開運、諸病の平癒の守護神として、全国の崇敬者から格別の崇敬を受け、また世界各国の人々から注目されている。 そりゃあ注目されるだろう。 |

||

|

御歳神と玉姫命の二柱を祀る。 御歳神は素戔嗚尊の孫で、大歳神の子。農業を司る神様で五穀豊穣の守護神。玉姫命は尾張地方開拓の祖神である大荒田命)の王女。尾張氏の健稲種命の妃。二男四女の子宝に恵まれたが、夫亡き後は故郷荒田の里(現鎮座地)に帰り、父を助け開拓に励み、子女教育に勉められ、その功績を称え、後に合祀。 小牧長久手の合戦で豊臣秀吉が陣取ったといわれる久保山の麓に続く、俗称「縣の森」に鎮座。 近くに3年間通ったが、真っ平らな開けた場所で、ピンと来ない。 |

||

|

創建年不詳。一説では弥生時代とも。太古この地方一帯に住んでいた豪族が、「母なる大地は、父なる天の恵みにより受胎する」との古代日本の民族思想により、五穀の豊穣、万物の育成、国土の発展を神に祈ったことに始まる。 醍醐天皇の延長五年(927年)に編纂された『延喜式』には田縣神社と記載され、貞治三年(1364年)の『尾張国内神名牒』にも、従三位上田方天神とあり、古くから格式の高い神社だった。 至る所に男根。奥宮には一際大きな大男茎形が鎮座。鈴も男根形。 |

||

|

豊年祭では直径60cm、長さ2m余りの大男茎形を毎年新しく檜で作成し、それを厄男達が御輿に担ぎ、御旅所から行列をなして奉納し五穀豊穣、万物育成、子孫繁栄を祈願する。 当日は世界各国からの参拝者で境内は埋まり、「見くらべて 笑えこの梅 あのさくら」の歌の如く、国境を越えて皆が微笑む奇祭。 一度も行ったことが無い。来年行ってみようか。 |

||

|

一番奥の珍宝窟。 右の玉を触ると家内安全、商売繁盛、金運の願いが叶い、左の玉を触ると恋愛成就、子宝、安産、夫婦和合の願いが叶う。 あじさいに始まり、尾張國の名立たる神社を梯子。ちょっとやり過ぎたか。 最後にライコランド小牧インター店に寄り、ウインカー球を購入。これで安心して走ることができる。 |

||

|

2022.6.11(土)

良い日だったが、最後に、、、 |

||

|

先週、一宮で通った「鮎酢街道」に興味が湧き、そのルートを調べてみた。 長良川で獲った鮎は岐阜町の御鮨元で鮎鮓になり、加納の問屋熊田家へ納品。 その後、笠松、一宮、清須、名古屋、熱田の各問屋でリレーして江戸へ向った。 お〜、笠松には前から狙っている店がある。他にも興味深い所が見つかった。これでルートは決まり。 午前中は降水確率30%。雨雲レーダーも確認し、雨に打たれることは無いと確信して出発。 |

||

|

9:21 木曽川に架かる愛岐大橋を渡り、岐阜県へ。 |

||

|

木曽川の堤防を西へ。 堤防道路は信号が無く好きだが、バンバン抜かれるので恐ろしい。 リアタイヤロックの不安もあり、アクセルも緩みがち。 |

||

|

9:50 笠松競馬へ到着。 正門前に駐車。警備員の爺ちゃんが声を掛けて来た。咎められるのかと思ったら「何cc?」。 2週続けて排気量と聞かれるとは意外。 |

||

|

入門すると、直ぐ左手に名馬 オグリキャップの像。 ‘85年5月、ここ笠松競馬場でデビュー。 8連勝、重賞5勝を含む12戦10勝の後、’88年1月に中央競馬へ移籍し、重賞12勝うちGI4勝を記録。 凄い人気だったな〜。 |

||

|

オグリキャップの前を真っ直ぐ進むと、左手に稲荷神社の鳥居が見える。そう、ここが「勝運稲荷」。 笠松競馬場の商売繁盛と競馬ファンの勝負頼みの神。 豊川稲荷(妙厳寺)から豊川吒枳尼真天を勧請された異例な「神社」。 奥には小さな祠。前に100円玉と50円玉が重ねて置いてあった。必勝祈願は通じたか? 鍵の束も置いてあったが、あれは落し物か? |

||

|

いるいる。 朝一なので、皆さん元気が良い。どんな一日になるだろうか? |

||

|

残念ながら、レースは行われておらず。 巨大モニターには、中京競馬場のレースが映し出されていた。 |

||

|

場内には食堂が数軒。 店頭に、おでん、串カツ、どて・・・、どれも美味そう!しかも、お値打ちな価格設定。 入場は無料だし、飲み食いのためにここへ来るのも有りだと思った。 |

||

|

10:23 鮎酢街道 笠松問屋跡へ到着。 風情のある町並。 |

||

|

石碑には、こんな歌が刻まれている。 「 鮎鮨の 桶かつぎ 受けわたし 人びとは 江戸への道を ひたに走りき 」 超大事なお役目だもんなぁ。 |

||

|

しかし、6月から9月に6回/月もお役目があるとは、任せられた農民は大変だ。 「境川が洪水の時は、、、」と書いてあると言う事は、少なからず洪水があったと言う事だし。 |

||

|

10:29登録有形文化財の和田家住宅へ到着。 木造2階建、瓦葺、建築面積194㎡。デカイ! 東面に玄関と脇玄関を設け、中廊下を挟み南に居室、北に接客空間として三室を並べる。 仏間には吹寄せ桟の格天井を吊り、西端の座敷も上質な床構えを持つ。 二階の洋間は窓にステンドグラスを用い、漆喰天井も丁寧な仕上げの住宅建築。 内部の見学は出来ない。 |

||

|

和田家住宅北、八幡神社前の細い路地を右に入ると、美濃郡代笠松陣屋跡であり県庁跡がある。 江戸時代、全国に4つあった郡代陣屋のひとつ。治水や裁判、年貢の徴収などを行っていた。 明治政府ができると陣屋は廃止されたが、慶応4年(1868年)に美濃国の一部が笠松県となったときに笠松県庁が置かれ、明治4年(1871年)から明治6年(1873年)まで岐阜県庁となった。 陣屋の敷地であった場所は、岐阜県政発祥の地を記念して、「県町」と命名された。 今は大きな原っぱ。素性もそうだが、あの細い路地の奥では使えないだろうなぁ。 |

||

|

こんな田舎町でデモ行進に遭遇するとはビックリ。 訴えていたのは「原水爆禁止」。それには賛同するが、何故ここで? |

||

|

10:42 笠松みなと公園へ到着。 こんな天気だからか?人が少ない。 |

||

|

一旦公園から出て、鮎鮓街道の登録有形文化財・杉山家住宅へ。 明治24年(1891年)の濃尾大震災直後に建築された質実剛健な「町屋造り」の建物。 笠松の「草分け八人衆」のひとり「市右衛門」から数えて15代目の邸宅。 現在はNPO法人笠松を語り継ぐ会が町おこしの拠点として管理運営に当たり、講演会や展示会などを開催。 と言う事で、土日は見学できる。しかも、無料。・・・ でも、時間が無くなり、今回はパス。 「屋根神さま」が目を惹く。昭和初期頃まで、街道が大変な賑わいで屋根の上に上がって頂いたのだとか。 |

||

|

公園に戻り、木曽川笠松渡船場跡、石畳へ。 笠松は、陣屋や県庁が置かれた所であり、交通の要所でもあった。 鉄道や自動車などがなかった頃は、荷物を運ぶのに木曽川は大切な川だった。 その面影が今も残る。 |

||

|

上流からは木材や薪などが運ばれ、下流からは米、塩、海産物などが運ばれていた。 港で荷揚げされた荷物は、大八車を使って商人の倉に貯えられ、各地に運ばれた。 その大八車の車輪が道に食い込まないように、大きな石を敷いて地面を固くしたものが石畳。 現在の石畳は、明治11年の明治天皇御巡行の時に改修されたもの。総延長114m。 |

||

|

川灯台と京みちの道標。 西へ進めば京への近道。木曽川に沿って南へ行けば、伊勢参りの近道。 案内板に“近道”が強調されているが、他に道は無いだろう。 本日のテーマの鮎鮓街道は、ここで木曽川を渡る。 |

||

|

江戸時代へタイムスリップ。 |

||

|

今は静まり返っているが、往時は賑わっていた事だろう。 |

||

|

堤防から岐阜城が良く見えた。 |

||

|

11:07 焼豚ラーメン三條へ到着。 お〜、もう順番待ち! 食べログの口コミを見て覚悟はしていたが、、、 皆さん11時の開店前から並んでいるんだな。 |

||

|

20分ほど外で待ち入店。 なるほど、焼豚を丼に盛り付けた後、両手のバーナーでダイナミックに炙るのね。 |

||

|

美味そう〜。 焼豚ラーメン800円、肉盛り(焼豚2倍)300円、ニンニク100円、半チャン300円、半辛(ピリ辛)無料。 JAF会員証で100円割引。これは嬉しい。 外見だけじゃなく、美味かった〜。麺も炒飯も大盛は100円。大盛にしておけば良かった。 中々行ける場所ではないが、また食べたい。が、この値段。覚悟が要るなぁ。 |

||

|

木曽川の堤防を伊勢神宮方向へ進み、濃尾大橋を渡り愛知県へ戻った。 久々に通った県道18号・大垣一宮線は、やたら車が多く走り辛かった。昔から進歩の無い道。 そして、降らないと確信していた雨がポツポツ来た。 一宮の中心に入ると本降りになり、雨粒が痛い。慌てて道端の事務所の軒先に入り雨宿り。 雨足が弱くなった所で、雨雲レーダーもチェックして再出発。しかし、一進一退が続き、結局ズブ濡れ。 岩倉、小牧と自宅が近付くにつれ雨は弱まり、春日井は降った形跡無し。クッソ〜。 |

||

|

2022.6.18(土)

怪しい。メチャクチャ怪しい。しかし気になる |

||

|

梅雨に入り、狙ったように土日に雨の予報。 辛うじて午前中は持ち堪えそうなので、早く出掛けて雨が降る前に帰宅するよう近場でコース設定。 |

||

|

8:16 瀬戸の定光寺公園正伝池から庄内川へ流れ込む川に出来た「更科滝」へ到着。 先日リアタイヤがロックした旧愛岐道路の城嶺橋東交差点から、東へ県道205号線の急坂路を上ると右手にカフェが現れる。この店が目印。 上下に、畳滝、紋の滝が連なる景勝地。知らなかった。 手軽に見れるのが良い。 |

||

|

しかし、この道、本当に勾配がキツイ。 3rdでは全くの上らず、2ndでも歯が立たない所がある。 それもその筈、9%もある。 |

||

|

8:23 定光寺へ到着。 と思ったが、もう少し先だった。 ここには檀家のお墓がズラリ。前住職・副住職は令和2年に臨済宗妙心寺派より擯斥の懲戒処分を受け追放。定光寺が関わる葬儀や法事には関わることができない。それを知ってか知らずか、葬儀や法事の連絡を取る人がいる様で、ご注意の看板があった。何をやらかしたんだろう? |

||

|

「これより先進入禁止」看板の先に駐車。 |

||

|

左手に蔵の様な建物。 |

||

|

ガラス+金網越しに中を覗いて驚いた。 |

||

|

真っ直ぐ進むと本堂が見えた。 右手に山門。 最初に墓が出て来て変な感じがしたが、駐車場は寺の横にあったのか。 |

||

|

山門。建武3年(1336年)創建。覚源禅師(平心處齊)が籐左衛門尉の案内で尾張国山田荘水野郷を訪れ、領主であった水野致国と美濃国小田の山内入道が開基檀越となり、臨済宗建長寺派の寺院として創建。 慶安2年(1649年)、喝堂全用が妙心寺派寺院として再興。 慶安3年(1650年)に尾張徳川家初代徳川義直が没すると、寺域に隣接する山林にその翌年から3年をかけて源敬公廟(徳川義直廟墓)が造営され、尾張徳川家の庇護を受けるようになった。 各所の扉の彫刻、獅子門の獅子は左甚五郎の作。 |

||

|

本堂。重要文化財。明応2年(1493年)建立。 火災や地震等の災害のため、創建当初の建物は残されていない。本堂も天文元年(1532年)に炎上、2年後に再建されたもの。定光寺に残る一番古い建物。 本堂は桁行五間、梁間五間の正方形で、裳階(もこし)がついているため、二階建てのように見えるが、実際は一階建て。昭和12年(1937年)の解体修理の際に、屋根の形を変更し、現在の禅宗様の入母屋造りに復元。屋根は厚さ3mmの薄い板を重ねて葺く柿(こけら)葺き。組物や桟唐戸(さんからど)、本尊が納められている厨子などに典型的な室町時代中期の禅宗様式がみられる。 |

||

|

尾張徳川家初代徳川義直の廟所、源敬公廟への入口。本堂東。源敬公は義直の諡号。 義直の遺命により定光寺の北東に隣接して築かれた。 建物6棟と墓1基が重要文化財に指定されている。尾張徳川家所有。税金が気になる。 ここは有料。100円。無人ポストで回収。門に近付くと、音が鳴り、ライトが点灯。ちょっと吃驚。 |

||

|

参道途中の獅子の門。元禄12年(1699年)建立。 桜や紅葉の名所としても有名。尾張嵐山と言われているのが良く分かる。 |

||

|

朽ちない様に一回り大きな門で覆われている。 |

||

|

廟所正面の龍の門。左右に築地塀が伸びる。 中国の渡来人陳元贇の設計により、日本でも数少ない儒教式の配置。 龍の門から焼香殿、唐門、墓標まで一直線。 |

||

|

素晴らしい! |

||

|

焼香殿。右に宝蔵。承応元年(1652年)建立。 焼香殿、宝蔵などは禅宗様を基調とし、中国風の装飾を施している。 |

||

|

ここもしっかり覆い、保存されている。 |

||

|

三葉葵の紋が並ぶ唐門の奥に源敬公の墓標が立つ。墓は慶安4年(1651年)建立。 墓の石垣の1枚をはずすと、数百万両の軍用金が埋蔵してあるという伝説があるとか。ふふふ。 |

||

|

源敬公に付いて殉死した9名の墓。今も主君を守るように並ぶ。 |

||

|

県道205号線に戻り東へ進むと、参道の登り口があった。 何度も通ったことのある道だが、今まで全く気付かなかった。 山門まで165段。約10分。正面に駐車場もあるので、時間と体力があるなら、ここから登って行くべし。 |

||

|

次の目的地は Google Map で見つけた西山自然歴史博物館。 9:04 県道205号線沿いに看板を発見。 「源為朝及織田秀信子孫所有」か。どんな人? |

||

|

また看板。 え〜、ここ〜? |

||

|

間違いない! |

||

|

「卑弥呼神社朱印状あります」 「応永の乱出陣戦勝祈願地」とも。 そしてそして、織田信長のデスマスクがあるのだとか。 怪しい。メチャクチャ怪しい。 |

||

|

胡散臭いな〜。 しかし、気になる。 かつてはTVの取材も受けていたらしい。 |

||

|

が、 開いていない!残念。時間が早過ぎたか? 近くを通ったら、また来てみよう。恐ろしいけど。 |

||

|

9:36 岩屋堂公園へ到着。 天気が悪いせいか、人が少ない。ビジターは嬉しいが、沿線のお店は大変だ。 |

||

|

先ずは鳥原川を遡り、瀬戸大滝を目指す。 が、中々辿り着かない。 |

||

|

9:49 やっと到着。あ〜、ここ、思い出した。 滝になっていて良かった。 干上がる時もあるそうだから。 |

||

|

落差17m。立派なもんよ。 |

||

|

岩屋堂。遠目に見ても巨岩が乗っている。 正式には岩屋山薬師堂。目、耳の病気に霊験あり。 11月末の日曜日には、西隣の浄源寺で「お薬師さん」が行われる。紅葉シーズンで、きっと大混雑だろう。 |

||

|

奈良時代、紳亀2年(725年)、名僧行基が修行の途中、この岩窟内で時の聖武天皇の病気平癒を祈願し3体の仏像を彫り、うち一体の薬師瑠璃光如来を安置。以後岩屋堂と呼ばれるようになった。 |

||

|

薬師仏ほか15体の仏像を祀る。 |

||

|

岩屋堂の少し先に、暁明ヶ滝がある。 |

||

|

ちょっと小振り。 更に上にも滝が見えたが、案内表示が見当たらないのでパス。 |

||

|

岩屋堂前に加藤新右ヱ衛門翁の銅像。 新製染付焼の先駆けであり、瀬戸陶磁の生産を画期的に高めた功労者。 明治末頃の輸出磁器は、翁が普及に努めた石炭窯で焼かれた物が殆どだったそうだ。 |

||

|

その石炭窯は? 窯垣の小経へ行ってみたが、見付けられず。 |

||

|

10:35 瀬戸蔵へ到着。 「産業観光」、「市民交流」を支援する複合施設で、「せと・まるっとミュージアム」の拠点。 愛・地球博が開催された2005年に、訪れた人々に瀬戸ならではのおもてなしが出来るようにとオープン。 瀬戸の歴史、伝統、文化を次世代に受け継ぎ、世界に向かって発信し続けている。 館内には瀬戸蔵ミュージアムをはじめ、つばきホール、やきものショップ、会議室などがある。 |

||

|

瀬戸と言えば、焼物と並び将棋。 まだまだ記録を塗り替えて行ってくれるだろ。 |

||

|

目的地は、「20世紀の瀬戸にタイムスリップ!」がキャッチコピーの瀬戸蔵ミュージアム。 中でも、鉄道開業150年の節目の年でもあり、旧尾張瀬戸駅とそこに停まる名鉄電車がお目当て。 |

||

|

入口に係員。あれまぁ、有料なのね。しかも、520円もする。 ササッと見て帰るつもりだったけど、それだけ出すならしっかり見ないと。 しかし、愛車と天気が心配で、ゆっくりしていられないので外から見るだけにした。 |

||

|

市内が一望できる展望台あったので上ってみた。 確かに良く見える。 |

||

|

瀬戸川に架かる2つ目の橋の左に、瀬戸焼そばの大福屋が見えた。 しかし、今日はここではない。 |

||

|

11:18 尾張旭のうどん いなやへ到着。 瀬戸蔵を出発した時には全く降っていなかった雨が、R363を走っていたら急に、しかも大量に降って来た。 横断歩道の下で暫く雨宿りし、雨雲が通り過ぎるのを待つこと5分。 雨は止んだものの、道路に水溜りができるほどで、いなやに着いた時にはびしょ濡れ。 |

||

|

30数年振りだろうか? 懐かしい。 10:00開店のこの店、120台も置ける駐車場はガラガラだったが、店内はこの時間でも結構な賑わい。 メニューも変わってないし、ずっとこの調子でやってるのだろう。良い事だ。 オーダーは、みそきし大540円、天ぷら120円、たまご50円。値段はちょっぴり上がっている。 |

||

|

変わっていない。美味かった。でも、鰹節タップリのきしめんにしておけば良かったかな。 帰路に着くと、先週同様、春日井は雨が降った形跡無し。クッソー。 家に着き愕然とした。何と、左後ウインカーのボデーが疲労破壊!チェーンケースの横でブラブラ。 電線のギボシ端子が外れなかったお蔭で紛失は免れたものの、再起不能。 午後、久々にモンキー工場 早矢仕へ行き部品調達。直ぐ買いに行ける日に壊れ、運が良かったと思おう。 |

||

|

2022.6.25(土)

早々と信長の呪縛から解けたようだ |

||

|

西山博物館について調べて行くうちに、本能寺で焼けた兜が清須市の総見院にあるとの情報に行き当たった。 博物館へ行った翌日、未だ兜の事は知らなかった時、偶然この寺の直ぐ横の道を通っていた。 寺まで100m以内のニアミス。最近の出来事を振り返ると、信長の呪い?と、思えてくる。 事が大きくならないうちに、織田家菩提寺へお参りすることにした。 |

||

|

8:53 揖斐川に架かる羽島大橋を通過。一宮でミスコースしたが、まあまあ順調。 昔は有料の橋だった。1980年11月に無料開放。料金所の姿を思い出す。 隣は新幹線の線路。平日の13時頃、ドクターイエローが走る可能性が高いらしい。本当かなぁ??? |

||

|

9:10 大垣市墨俣町の墨俣一夜城へ到着。 長良川西岸の洲股の地は交通上・戦略上の要地で、戦国時代以前からしばしば合戦の舞台となった。 1561年(永禄4年)ないし1566年(永禄9年)の織田信長による美濃侵攻にあたって、木下藤吉郎がわずかな期間でこの地に城を築いたと伝えられている。これがいわゆる墨俣一夜城。 信長はこの城を足掛かりとして美濃攻略に成功し、秀吉も出世の道を開いたとされるが、太田牛一の信長公記をはじめとする良質の史料には、この事件について全く記載がない。ハハハ。 |

||

|

9:46 揖斐郡大野町の黒野駅レールパークへ到着。 名古屋鉄道旧黒野駅。2005年4月1日をもって廃駅。 駅舎内には大野町内を走る列車のジオラマもある。 |

||

|

1926年(大正15年)- 美濃電気軌道北方線の北方町駅-黒野駅間、および谷汲鉄道の黒野駅 - 谷汲駅間開業と同時に開設 1927年(昭和2年)- 谷汲鉄道本社を黒野駅舎二階に移転 1928年(昭和3年)- 美濃電気軌道北方線の黒野駅 - 本揖斐駅間が延伸開業 1930年(昭和5年)- 美濃電気軌道が名古屋鉄道に合併。同社の揖斐線となる 1944年(昭和19年)- 谷汲鉄道が名古屋鉄道に合併。 同社の谷汲線となる 2001年(平成13年)- 谷汲線全線および揖斐線の黒野駅 - 本揖斐駅間廃止。終着駅となる 2005年(平成17年)- 揖斐線の忠節駅 – 黒野駅間が廃止され、廃駅 |

||

|

10:08野古墳群へ到着。 田んぼの中にこんもりした小山が点々とある。 近くの交差点に停まり、Google Mapで古墳の場所を確認していたら、爺ちゃんが車を止め近寄って来た。 Monkeyを見て気になったらしい。爺ちゃんは78年製のDaxを最近長い眠りから目覚めさせたと言っていた。 見せて貰いに行けば良かった。 |

||

|

約1平方キロメートルの地域に5世紀 - 6世紀の中・小型の古墳が集中。 そのうち14基は1957年(昭和32年)、国の史跡に指定されている。が、何者の墓かは不明。 かつては28基以上あった。潰して田畑にしちまったか。気持ちは分かるが、、、 |

||

|

4号墳、登越古墳。野古墳群で最大の古墳。墳丘や周濠から円筒埴輪の破片が出土。 三段築成の前方後円墳。主軸全長83m、後円部の直径52m、後円部の高さ7.3m、前方部の先端幅33m、高さ6m。 登ってみると、景色が良い。 |

||

|

大谷スカイラインを上る。 「スカイライン」の名から、センターラインの引かれた立派なワインディングロードをイメージして来たら、、、 どう贔屓目に見ても林道だった! 路面に苔は生えているし、所々に濡れた落葉も。 |

||

|

10:26 野村山展望台へ到着。 この道唯一の展望台。 金華山の様に迫り出しており、視界が広い。 |

||

|

野古墳群が良く見えた。 手前のグランドでは、高校野球の岐阜県予選が行われていた。コロナ禍が落ち着き良かった。 |

||

|

11:23 岐阜市の崇福寺へ到着。 臨済宗妙心寺派の寺院。山号は神護山。織田信長、有栖川宮家ゆかりの寺院。 そう、織田家菩提寺。 本能寺の変により織田信長と織田信忠が亡くなると、二人の遺品は側室のお鍋の手で岐阜城から崇福寺に持ち込まれ、織田信長・信忠廟所に埋められたという。 |

||

|

1600年(慶長5年)、織田秀信は石田三成の挙兵に呼応し、関ヶ原の戦いの前哨戦で岐阜城に立てこもるが、福島正則や池田輝政らに攻められて落城。岐阜城が廃城後、崇福寺は岐阜城天守の床板を譲り受け、この戦いで戦死した38名の武将を弔う為に本堂の天井板に使用したという言い伝えがある。 信長父子の葬儀は京都・紫野大徳寺で行われた。その際に使われた位牌を安置した廟がこの寺にある。 江戸時代には朱印地となり保護を受け繁栄。また、有栖川宮の祈願所となる。春日局と関係があることから、徳川家光は特に保護していた。 |

||

|

立派な山門を潜ると、これまた立派な庭。 織田の焼撃にあった甲斐・恵林寺の快川国師は、法衣を着、扇子を持って山門に登り、火に包まれながら「心頭滅却すれば火もまた涼し」と偈して焼死されたとか。 今日、そんな事を言って冷房を我慢していたら、熱中症でダウン間違いなし。 |

||

|

本堂。関白一条兼良卿寄贈の中門と土塀に囲まれている。 拝観料200円で中に入れる。 壁の向こうに織田信長父子廟や位牌堂がある。 |

||

|

中に入るか迷ったが、止めておいた。中門の前で合掌。 中門は創建当時のまま。 |

||

|

11:40 岐阜市内のそば処「更科」へ到着。 遅かった!既に大行列。折角来たが、この暑い中、並ぶ気力は無い。残念だが次回のお楽しみ。 ここは岐阜市役所前の一等地ながら、100年続く老舗で大きな駐車場もあり大人気。 もう一度長良橋を渡り、日之出食堂へ行こうかとも考えたが、、、 |

||

|

13:11 てんとろ春日井店へ到着。 更科で食べるつもりだった「冷やしたぬき」が食べたくて、この店にした。 蒸し暑い日には冷たい蕎麦が食べたくなる。行列こそできないが、この店だって結構人気。 |

||

|

勿論、冷やしたぬき。で、大盛。600円+150円。 美味かった〜。 しかし、大盛りでも胃袋は満足せず。そう、更科では「かやくごはん」も食べるつもりだったからな。 梅雨の晴れ間は蒸し暑い。中でも今日は典型的。広州のスコールの後を思い出す。 岐阜では、午後豪雨に襲われたとニュースで聞いた。早々と信長の呪縛から解けたようだ。 |

||