|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

▼My Collection -

Monkey - 訪問地 -

美食

【旅日記】

|

2023.4.1(土)

外国人の多さに驚いた |

||||

|

桜の見頃もこの週末が最後と思い調べてみたが、今年も五条川に落ち着いた。 去年と同じ時間帯だが、人が多い。世の中、着実に正常化しつつある。 特に驚いたのは、外国人の数。半数は外国人ではないかと思うほど。 岩倉は、名古屋から近く、乗り換え無しで電車で来れることが良いのだろう。 そして、我愛車、去年はホーンの接触不良で往生したが、あの時修理して以降再発なし。 走りも快調だが、1年の間にシートが随分やつれた。そろそろスペアを仕入れておこうか。 |

||||

|

8:54 城跡橋からスタート。 お〜、満開! |

||||

|

五条川は、入鹿池から犬山市、大口町、江南市、岩倉市を通って新川に合流している。 延長28km、幅員20m |

||||

|

堤防両岸には桜の木が多く植えられている。 |

||||

|

城跡橋から北、R155の明治橋までの2.1kmは歩行者専用道路。 エンジンを止めて進んだ。 |

||||

|

吊り橋を模した木造り風の千亀橋。 さすがに本格的な木道とは行かないか。 外国人が足元にカメラを向けてファインダーを覗いていた。 |

||||

|

レンズの先はコレ。 色まで付いたマンホールの蓋。洒落てるぅ〜。 |

||||

|

駄菓子屋発見。 結構な賑わい。 |

||||

|

R155の歩道橋に登ってみたが、風景は今一つ。 特にイケてないのは電線。 |

||||

|

名神高速橋げたの絵も健在。 堤防は尾北自然歩道。桜の下を歩くのは気分が良いだろう。 |

||||

|

10:07 八剣社へ到着。 鎌倉末期、堀尾氏が当地に移り住し熱田宮別宮八剱宮の御分霊を勧請し奉り祀した。 世々熱田宮へ神饌米を供奉したその因縁を以て御供所村と云伝う。 |

||||

|

寛永11年(1638年)雲州堀尾但馬守は当地に来り堀尾帯刀屋敷跡を社地(約8町歩)に寄進し社殿・拝殿等を新築寄進。 と、由緒ある神社。 |

||||

|

花見と来れば、楽しみは屋台でしょう。 堀尾跡公園の裁断橋からの眺めは、去年の何倍も素晴らしい。 |

||||

|

新田橋の袂の屋台も健在。 どんどん吸い込まれて行く。 今年は稼ぐことだろう。 |

||||

|

田圃の緑も加わり、良い眺め。 |

||||

|

10:53 県道27号線の羽黒歩道橋より。 上流のここは干上がり殺伐とした風景。 |

||||

|

11;28 まぐろの家 心へ到着。また来てしまった。 開店には間に合ったが、第1クールには間に合わず。10分ほど待ち、2階へ通された。 本日のオーダーは、ランチボードの数量限定枠の外に書かれたブリ刺付の刺身定食1,000円。 新鮮で美味い!ご飯と味噌汁を夫々1杯お代わり。量も満足。数量限定枠以外も見る余裕が出て来た事が嬉しい。 外で待つ間に、ばあちゃんに話し掛けられた。刺身が食べたくて来たそうだ。その気持ち、良く分かるよ。 |

||||

|

2023.4.8(土)

一番大事なインフラの歴史を知る |

||||

|

先週からマンホール繋がりで、名古屋市千種区の水の歴史資料館へ向った。 砂田橋から末盛へ向う県道30号線沿い。子供の頃から良く通った道だが、最近まで存在を知らなかった。 知ってからは少々気になっていた。 |

||||

|

10:07水の歴史資料館へ到着。 モダンな外観。 平成26年(2014年)、名古屋の上水道給水開始100周年を記念して「名古屋の上下水道事業の歴史や役割・防災」について学ぶことが出来る場所として開館。 そりゃ最近まで知らなくても仕方ない。 |

||||

|

外壁に歴代のマンホールが並ぶ。 納屋橋:下水道百周年記念(平成24年) 名古屋城:世界デザイン博覧会記念(平成元年) |

||||

|

屋外には、創設期の仕切弁、上下水道管、煉瓦積みマンホールが展示されている。 仕切弁、水道管は明治44年(1911年)製造。 |

||||

|

展示室は下水道から始まる。 木製の管を繋ぎ合わせていた。 右の上水道管は平成19年(2007年)に名古屋城の堀の外側で見つかったもの。 |

||||

|

昭和12年(1937年)、名古屋汎太平洋博覧会に出品した鍋屋上野浄水場の模型や旧急速ろ過池大理石操作台、ベンチュリーメーターが並ぶ。 これらのお蔭で安穏な生活が送れた訳だ。 |

||||

|

懐かしい水道メーター。 料金徴収の原付まで展示するとは恐るべし。 右の汚泥量調節ゲートには戦争中に機関銃から受けた弾痕が残る。 |

||||

|

航空機産業のメッカだった名古屋へは、判明しているだけで65回も空襲があった。 死者7,858名、負傷者10,378名、被害135,416戸。 昭和20年3月12日の市街地夜間爆撃で露橋下水処理場が全焼。 我母は、この空襲直前に矢田から春日井へ逃げて助かったと聞く。 お〜、水道管の世界への入口だ! 最後は災害への備え。良い締め括り。 |

||||

|

水の歴史プロムナードを鍋屋上野浄水場方面へ進んでみた。 しかし、住宅街の細い路地が続くばかりで特別何がある訳でもない。 と思っていたら、公園の中に大きな水道管が見えた。 |

||||

|

Y字管 昭和6年(1931年)から名古屋南水道の鳥居松沈殿池で使用され、水を2方向へ分ける役割を果たして来た。 なんだなんだ、遊歩道が有るじゃないか。これが水の歴史プロムナードだ。 |

||||

|

一週間前は絶景だったことだろう。 |

||||

|

遊歩道は茶屋ヶ坂歩道橋手前の水源地広場で終了。 |

||||

|

歩道橋の階段の途中にも仕切弁。 |

||||

|

鍋屋上野浄水場。名古屋市に上水道を敷設するにあたって最初に建設された浄水場。 明治43年(1910年)着工、大正3年(1914年)竣工。同年9月から給水を開始。 犬山市の犬山取水場から木曽川の水を取水。緩速ろ過系は春日井市の鳥居松沈殿池を経て自然流下で送られ、急速ろ過系は木曽川の取水口から直接着水。 処理された水は、東山配水場や猪高配水場などを経由し、名古屋市内へ給水。 通常は敷地施設内立ち入り禁止だが、毎年6月、水道週間の「水フェスタ」の1日に限り、一部一般開放される。 |

||||

|

11:09 東山動物園正門横。 ここを直進。この先は、土日は駐車禁止が解除されるので駐車車両に注意。 それにしても久し振りに通る。 |

||||

|

東山公園第1号線から東山スカイタワーを望む。 曾ては東山ドライブコースだった道。懐かしい。 タワーの正式名称は東山公園展望塔。高さは地上134.0mだが、標高80mの丘の上にあるため、展望台は標高180mと高く、条件が良ければ南アルプスまで眺められる。建物は鉛筆形。 名古屋市制100周年を記念して平成元年(1989年)に建てられた。 |

||||

|

11:22 天白区の洋食亭 寅安へ到着。 久し振り過ぎて道を忘れてしまい、危うく迷子になる所だった。 開店前だが、店舗前の4台分の駐車場のうち既に空は1つ。やはり人気だ。 早目に来て良かったと思いながら、ドアの前に立つと「11:45開店」と遅延の掲示。あ〜、ショック。 |

||||

|

オーダーは、特製ロースかつ定食1,050円。ご飯は中。隣の小柄なオッチャンは、大の1kgをチョイス。すげ〜。 夫婦で営むこのお店、至ってマイペース。入店順に事が運ぶ訳でなく、「場合によっては1時間ぐらい待って貰うこともある」とは書いてあるものの、トップ入店で45分も待つ事になるとは、、、待てない人は行くべからず。 待った甲斐あり。葱に覆われ姿が見えない250g、厚さ2cmもありそうなロースは美味かった! ご飯は中でも多いくらい。お隣はチキンカレーで1kg完食。そのチョイスも良いな〜。 一番凄いのは特製からあげ定食。11個980円。積み上げられて30cmもありそう。さすがスカイタワーの足元。 |

||||

|

2023.4.22(土)

藤と歴史巡り |

||||

|

昨年は曼陀羅寺公園で外した藤。今年は気温が高いので早目に様子を見に行くことにした。 愛知県内の名所を調べると、一度行ってみたいと思っていた津島市の天王川公園がヒットした。 ストックしていた甚目寺観音と清洲古城跡公園でつつじを見るルートを組んだ。 |

||||

|

9:39 天王川公園へ到着。 朝から結構な人出。 駐車場は1,000円/回。べら棒に高い。 |

||||

|

緑の絨毯の下に紫の藤が垂れ下がっている。 藤棚は、長さ275m、面積約5,034㎡。広い! |

||||

|

お〜、満開! 藤まつりは4/15-5/7だが、ゴールデンウィークには間違いなく終わっているだろう。 |

||||

|

爽やかな風が通り抜け、気持ちが良かった。 |

||||

|

絡み付いて太くなった幹から四方八方に枝が伸び、花が咲く。 生命力の強さを感じた。 |

||||

|

屋台も多い。 去年までの分が取り返せることを祈る。 本物の白バイも。 |

||||

|

10:07 津島神社へ到着。 折角なので参拝。 前々から気にはなっていたが、いつも素通りで初訪問。 古くは津島牛頭天王社と言い、一般に「お天王さま」と尊称されている。 |

||||

|

社伝によると、欽明天皇元年(540年)の鎮座で弘仁元年正一位の神階と日本総社の号を奉られ、一条天皇の正歴年中、天王社の号を賜ったと伝えられ、いわゆる諸国の天王社の本社として全国に約3,000社の御分霊社がある。 歴代の武門貴賊から篤く尊崇され、殊に戦国時代津島の隣り勝幡城出身の織田氏は、当社を氏神と仰いで造営その他に協力し、秀吉を始め豊臣一門は織田氏に続いて社領を寄進し造営を授けるなど尊信。 愛知県文化財指定の南門。慶長3年(1598年)秀吉の病気平癒を祈願して秀頼が寄進。 |

||||

|

本殿は慶長10年(1605年)清洲城主松平忠吉(家康の四男)の病弱を憂えた妻女政子の方の寄進した建物。 重要文化財指定。 天保4年尾張藩主徳川義直が社領として津島向島の地で高1,293石余を寄進。後に将軍家綱公の朱印状を以って幕府寄進の神領地となり明治維新まで続いた。 幕府光格天皇以降、朝廷内々の沙汰を以ってしばしば歴代の主上親王の祈祷を仰付けられ、有栖川宮家の祈祷所も仰付けられた。 明治6年県社に大正15年国幣小社列せられましたが、終戦後この制度は廃止されました。 |

||||

|

大太鼓胴くぐり。 潜り抜けたい気持ちは分かるが、何か御利益あるのか? |

||||

|

秀吉が天正19年(1591年)に寄進した重要文化財指定の楼門。 太刀、剣の重要文化財もある。 |

||||

|

ユネスコ無形文化遺産 「尾張津島天王祭」、7月第4土曜日斎行。 宵祭は、500個余りの提灯をまとった巻藁舟が、津島笛を奏でながらゆうゆうと天王川公園の「丸池」を漕ぎ渡り、揺らめく提灯が川面に映りその美しさを際立たせる。 朝祭には津島の5艘に愛西市佐屋地区の「市江車」が先頭に加わり 6艘の車楽船が能人形(能の演目の衣装をまとった人形)を飾り楽を奏でながら漕ぎ進む。市江車からは10人の若者が締め込み姿で天王川に飛び込み、布鉾を持って泳ぎ渡り神前に奉納するため走る。 前々から思っているが、宵祭りを見てみたい。 |

||||

|

津島街道にノスタルジックな街並みが現れた。 昔ながらの呉服店とは珍しい。 |

||||

|

津島上街道、津島下街道(佐屋街道)、巡見街道を歩いてきた参詣人にとって、直ぐに分かる格好の道標。 明治29年(1896年)、材木商「八百代」の浅井代次郎氏が寄進。 明治24年の濃尾地震の復興で膨大な材木需用があり、それに応えたのが材木商だった。 左への矢印が手になっている。これオリジナル? 矢印の先は橋詰町。明治期には料亭が建ち並び、津島一の繁華街だった。 |

||||

|

10:30 津島駅近くの天高く翔べ!へ到着。 本当にここ?と思うような、交差点の角の古民家がそれ。看板無し。目印は二郎ラーメンの自販機。 開店まで30分。どうしようかと思案していると、駐車場に車が止まった。店先に並ぶ輩も。 その雰囲気に引き込まれ、並んで開店を待つ事にした。 |

||||

|

自販機で売っているのは、この店の商品。値段は、店内+100円ほど。 これが売れるの?と思ったが、、、待てない人が買うかも知れんなぁ。 |

||||

|

11:00 開店。入口脇の券売機で、ラーメン中1,000円のチケットを購入。 中は麺300g。 店内は、古民家の雰囲気を残しつつリノベーションした面白い造り。好感が持てる。 |

||||

|

お〜来た〜。 ここは初めてなので、野菜、ニンニク、アブラ、カツオを控え目に「増し」。 味は北京のラーメン荘とほぼ同じ。素材違いだろう、もやしがシャキシャキしていて美味い。 チャーシューも同じく。鰹節の二郎は初めて。 美味しかった〜。次は、野菜を「増し増し」にしよう。謎の限定A〜Dも気になる。 |

||||

|

開店待ちは20名だった。 帰り際は、店内に8人ほど待ち、溢れた人がこの通り。 皆さんガッツリ食べるのね。 |

||||

|

11:58 あま市の甚目寺観音へ到着。 真言宗智山派の寺院。山号は鳳凰山。 鎮守として、式内社の漆部神社(元八大明神社)があったが、神仏分離令の後、境内を分けた。 所在する甚目寺町の名は、当寺による。 通称「甚目寺観音」。本尊は聖観音。高さ一尺一寸五分の秘仏であり、本堂に安置される十一面観音像(50年に1回開帳の秘仏)の胎内仏。東海三十六不動尊霊場第五番札所。尾張三十三観音第十六番札所。 |

||||

|

南大門。国指定重要文化財。 源頼朝の命により梶原景時が奉行として建久7年(1196年)に再建したと伝えられる。 鎌倉時代の様式を基調とした雄大な楼門。仁王門とも言う。 これは立派! |

||||

|

両側に郷土出身の戦国武将・福島正則が慶長2年(1597年)に寄進した木造の立派な金剛力士像が立つ。 |

||||

|

維持には欠かせないだろうが、籠の鳥になっているのは少々残念。 |

||||

|

日本有数の高さの三重塔。これも国指定重要文化財。 名古屋両替町の吉田半十郎氏が寄進。寛永4年(1627年)建立。 |

||||

|

塔の内部には、本尊の愛染明王坐像が祀られている。 この像は、鎌倉時代作で高さ102cmの寄木造。腹部の空洞に高さ6cmの小像が納められている。 |

||||

|

境内には多くの文化財や宝物がある。 |

||||

|

謎の鳩使い親子もいる。 |

||||

|

東門。そしてこれも国指定重要文化財。 墨書名から寛永11年(1634年)建立。2本の主柱の前後に4本の控え柱が付く様式。 境内東の門として扉を設けない雄大な門。 墨書名を探したが、見つけられず。 |

||||

|

閻魔像が並ぶ。 どれも形相が恐ろしい。 |

||||

|

六角堂。本尊 地蔵菩薩。 千体の地蔵様が奉られ、特に子供の育成を加護し、学業成就、身体健康にご利益がある。 |

||||

|

棚の上に小さな地蔵がビッシリ並んでいた。 |

||||

|

12:33 清洲城大手橋へ到着。 嬉しい事だが、予想に反して意図が少ない。 |

||||

|

清洲城の石垣 平成8年の遺跡調査で大手橋の下流200m、清洲公園前の五条川右岸で発見された。 慶長15年(1610年)に始まった清洲越直前の本丸南側の石垣と考えられている。 基礎は軟弱な地盤に耐えられる様に松材を用いた「梯子胴木」構造。その上に石を「野面積み」。 |

||||

|

清洲城古城跡公園には、つつじが咲いていた。 |

||||

|

しかし、名所と呼ぶには、、、未だ早かったか。 |

||||

|

観光案内MAPの左上の目立つ所に、總見寺の「織田信長焼兜」が見えた。 胡散臭いミステリースポットかと思っていたが、どうやら大真面目のお宝なのかも。 總見寺には、清洲城の障壁画の一部が移されて現存しているとの事。是非行ってみよう。 尾張旭市の良福寺山門は清洲城裏門の移築。名古屋市の含笑寺と長久寺の山門も移築された門と伝わる。 崇福寺には清須城の鯱と伝わるものがあるとか。これらも気になる。 |

||||

|

新幹線のガードを潜り、清洲公園の織田信長の像へ。 ここも花は疎ら。 |

||||

|

信長像は、永禄3年(1560年)、「桶狭間の戦い」に出陣する26歳の姿を模した銅像。 清洲城を見上げていることを想像していたが、桶狭間の方向を向いていた。 隣には濃姫の像が立つ。 |

||||

|

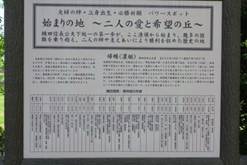

「始まりの地から二人の愛と希望の丘」と称し、夫婦円満、恋愛、立身出世、必勝祈願のパワースポットだとか。 色々堪能し、旧R22、県道190号線の新川大橋北交差点から堤防道路に出て家路についた。 |

||||

|

2023.4.29(土)

こんな近くに渓谷があったとは驚き! |

||||

|

青葉の季節になった。“渓谷”で検索すると、「え〜、こんな近くに在るの〜」と、びっくり仰天。 GW 9連休の初日はここで決まり。 |

||||

|

9:34 名古屋市守山区の白沢渓谷へ到着。 自宅から、僅か7.1km。しかも、ほんの100mばかり離れた道路を以前通勤していた。 こんな所があるとは知らなかった。 |

||||

|

2台のバイクを見て先客と思いきや、白沢川に架かる微笑橋の先の城土公園にゲートボールを楽しむ老人達の姿。 どうやら、目的は違うらしい。 |

||||

|

お〜、立派な渓谷じゃん。 紅葉の季節は絶景間違いなし。 |

||||

|

城土公園に建つ「白沢川の碑」によると、 その昔、豪雨になると周辺の山々から水が一気に流れ出し、下流の村々に甚大な被害を及ぼす川だった。 明和5年(1768年)、辺りの住民の願いで堤を築いて川を堰き止め、山を開削し庄内川へ落す流れを作った。 白沢川の水は元々農業用水だったが、水源の泉の水は江戸時代末期には藩主のお茶用として献上された。 |

||||

|

川へ下りることもできる。 |

||||

|

庄内川方面に目を移すと、渓谷は終了。 全長僅か100m足らずだが、癒される。 |

||||

|

堰き止められて池になっている上流には大きな鯉が悠々と泳いでいた。 |

||||

|

9:57 尾張旭市のどうだん亭へ到着。国登録有形文化財 紅葉の名所として名高いが、下調べのつもりで初訪問。 住宅街の細い道を分け入る。自動車では少々しんどいが、辿り着けば駐車場は広いので安心。 しかも、無料。 |

||||

|

広い庭の先に立派な旧家が建つ。 どうだん亭の名前は、ドウダンツツジの美しい庭園が由来。 謡曲「紅葉狩」をモチーフにこの頃に造られ、「幸福(松竹梅)」の中で「鶴(飛び石と枯れ池)」と「亀(築山)」が群れ遊ぶ様子が表現されている。 |

||||

|

玄関に回ると、開いていない。 そう言えば、開館は10:00だった。あと少し。 と思ったが、玄関脇の掲示を見たら「現在は、一般公開期間中ではありません。・・・」、あ〜ショック! |

||||

|

入れないと気になる。 ドウダンツツジの可憐な白い花が咲く春、庭園が赤く色づく秋、ひな祭りの期間に一般公開を行うらしい。 今年の春の一般公開は、4/12-18だった模様。 調べて再訪してみよう。 |

||||

|

旧浅井家住宅離れ 享保8年(1723年)に岐阜県吉城郡坂下村(現在の飛騨市)の居宅として建てられたもの。 昭和17年に現在の場所のやや西に、3階建てであったものを2階建てに改修し移築された。 昭和42年に母屋が現在の場所に曳き屋され、このとき離れも新築された。 |

||||

|

住宅街の高台に建つ。 2階からは見晴らしが良さそう。 |

||||

|

坂を下ると、どうだん亭の南に立派な建物。ここは何?と、ウロウロ。 ここは、天理教名古屋大教会だった。 調べてみようとHPを開いたが、恐ろしくなって断念。 |

||||

|

時間が余ってしまったので小幡緑地(東園)展望台へ向った。 10:21 ハイキングコースの脇に駐車。 |

||||

|

森の中の階段を上る。 展望台の姿が見えて来た。 |

||||

|

木に囲まれている。う〜ん、悪い予感。 おっ、バイク。何だ、ここまで上って来れたのか。 まあ、これ位は運動した方が良いでしょう。 |

||||

|

やっぱり! 360°のうち、視界があるのは南北各15°程度。 南は東山スカイタワー。 |

||||

|

北は、GWで下り線の交通量が多い東名高速道路が、ほんの少し見えるのみ。 この展望台は、冬の方が眺めが良さそう。 |

||||

|

追い越し車線を走る車が圧倒的に多い。 目的地へ逸る気持ちが表れている。 皆さん、気を付けて! |

||||

|

10:41 良福寺へ到着。名鉄瀬戸線印場駅の北。目の前を電車が通る。 市内では最も古く、平安時代の創建と伝わる。 戦国時代末期には土岐氏、織田氏の保護を受け、天正10年(1582年)に織田信長の次男、信雄が寺領を保証した織田信雄書状(市指定文化財)が残る。 その後、太閤検地で寺領を没収されたが、寛永8年(1631年)尾張藩主徳川義直の命により政秀寺三世槐山和尚が中興した。 |

||||

|

訪問の目的はこの山門。 先週知った、清洲城の裏門の一つを移築ものらしい。 見付柱や冠木等がこの規模の門にしては太い事や、枘穴が不自然な位置にあることから転用材の使用と推察。 こりゃ凄い! |

||||

|

これがその枘穴か? 確かに不自然な位置だ。 |

||||

|

10:55 印場から1駅瀬戸よりの旭前駅ロータリーに面した「おかだうどん」へ到着。 あぁ、「支度中」。時間調整して来たが、未だ早かった。開店の11:00を待つ事に。 何気なく扉に貼られた紙を見たら、お〜今日からGWの連休!参ったなぁ〜。10連休とはね。 さて、どうしよう?思案の末、北区の「鈴壱食堂」へ決めた。が、行ってみると、祝日のためここも休み。 次に向かった豊山町の「しのだ」、「かっぱ」と4軒続けてアウト。 |

||||

|

こうなったら「上州家」と思い走り始めて、一度行ってみたかった近所の韓国料理屋の存在を思い出した。 12:00 春日井市の韓国食堂「セットン」へ到着。 「セットン」とは、5色の布を継ぎ合わせたこどものチョゴリの袖などにする布のことだそうだ。 入店時は空席があったが直ぐに埋まり、待ちも出ていた。結構人気。 |

||||

|

オーダーはAランチの参鶏湯定食 495円。安さも魅力だが、参鶏湯が食べたかったんだよ〜。 来た来た、いいね〜。最初から鍋にご飯が投入されているのは予想外だったが、優しい味で美味かった! 次は豆腐チゲ定食 800円かな。テールスープクッパ

1,080円も魅力的だった。 皆さん食べるだけじゃなくて随分土産を買い込んでいた。確かに、この量じゃあ、2杯でも満腹にならないだろう。 |

||||