|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

▼My Collection -

Monkey - 訪問地 -

美食

【旅日記】

|

2023.10.6(金)

良い湯だった!冷暖房完備なので、どの季節でも気持ち良く入れる |

|

|

足湯第4弾、岐阜県関市の県道58号 関金山線、通称「平成こぶし街道」沿い、津保川のほとりに位置する「道の駅 平成」を目指した。 1989年、平成への改元により町内の平成(へなり)地区が注目を集め多くの観光客が押し寄せた。 勢い「日本平成村構想」を打ち立て町おこしを狙ったものの、直ぐにブームは去り長閑な田舎に戻ったとか。 県道58号線は信号が少なくて好きだ。しかし、バンバン追い越されるので恐ろしい。 |

|

|

10:08 道の駅 平成へ到着。 金曜日と言う事もあり、駐車場は空多数。 |

|

|

足湯とは思えぬ立派な構え。 |

|

|

冷暖房完備、どの季節に来ても気持ち良く入れる。 湯に浸かっていたら、サイクリストのオッチャンが入って来るなり「何年式ですか?」と声を掛けて来た。 オッチャンもMonkeyオーナーで、エンジンまで弄る好き者だった。 途中で追い抜いた時に、“もし遭ったら声を掛けよう”と決めて来たとか。 いるんだねぇ、そんな人が。 |

|

|

大きく掲げられた「ありがとう!平成時代」が痛々しい。 しかし、ここには新鮮な農産物や焼き立てのパンが所狭しと並び、購買意欲を掻き立てられた。 ここでUターンの予定だったが、足湯で用身深い新聞の切り抜きを見つけた。 県道58号線を7、8分北上すれば到着とのことなので足を延ばすことにした。 |

|

|

11:01 目指す「鬼の大石」の入口へ到着。 それは、正面の山裾にあるとのこと。 |

|

|

高さ幅ともに3~4mほどで表面には苔がびっしりおいしげった巨石が2つ。 【鬼が落とした大石伝説】 お腹を空かした大鬼に子供たちが食べ物を与えた。満腹になった大鬼は、そのお礼にと腰に付けている石の威力を借りて『御館野』の峠から川を挟んだ反対側の『から山』まで飛んで見せた。勢い余って飛び過ぎ不思議な石を落した。 それがこの石。日本平成村構想は諦め、鬼滅の刃ブームに乗って起死回生を狙っているとか。 |

|

|

11:45 関市の「トキワ 1921」へ到着。 住宅街の中で、見つけるのに苦労した。 遠目には、洒落た一軒家にしか見えない。 |

|

|

が、れっきとしたレストラン。 開店の11:30前に到着する予定だったが、足湯で話し込んだり、鬼の大石へ回ったり、おまけに迷って遅れた。 案の定、駐車場には車が多数。人気店なので“待ち”を心配したが、運の良い事にテーブルが一つ空いていた。 オーダーは、“のってるオムライス”ジャーマンの1.5、800円也。 |

|

|

水を飲み、落ち着いた所で周りを見渡すと、9つあるテーブルのうち料理が出ていたのは2つ。 メニューは、オムライス系、ハンバーグ、ポタージュスープmサラダ系、ドリンク系だけだが中々出て来ない。 オムライスの調理に時間が掛かるようだ。 覚悟して待つ事30分。ついに来た!お〜、乗ってる乗ってる。“トキワ”の焼き印がまたイイ。 |

|

|

オムレツにスプーンを入れ、パッカーン! 美味かった〜!1.5だがアッと言う間に跡形なくなった。 包むタイプのオムライスもあり、そちらは1.5より大きいWがある。次は、ナスチーズのWにしよう。 そして、サラダも。これがまた悩ましい。エッグ、コーン、チーズ、ベーコン。う〜ん、ベーコンかな。 漸く涼しくなった。この夏は随分サボったが、これから活動再開だ! |

|

|

2023.10.7(土)

お〜絶景!隣のコマシャールで見る風景 |

|

|

重要文化財を検索して見つけた、名古屋市守山区の龍泉寺へ向った。 問題は昼食。 アレコレ考えた末、「春日井のローカルフード」としてあちこちのTV番組で紹介されている仙楽に決めた。 次は、出発時間。 仙楽は開店時の第1陣を外すと結構待ちになるので、今回はここを起点に決めた。 |

|

|

11:00 春日井高校前の仙楽へ到着。 客の姿は見えないが、大きな駐車場は色々な場所のナンバー車両で7割方埋まっていた。 TVの効果は絶大。 月曜定休、火水木の夜は仕込みのため営業せず。中々面白い。 |

|

|

店内では、開店前に到着した客がどのテーブルでも目を更にしてメニューを睨みつけていた。 あちこちから聞こえてくるオーダーの半数は、どの番組でもイチ押しの「ハオユー麺セット」だった。 もちろん私も。900円+消費税10%、1,000円でお釣りが来る。 店内は、新メニューやランキングの張り紙で賑やか。ランキング#1は、やっぱりハオユー麺。 |

|

|

はて、「ハオユー」とは何?オイスターソースで餡を作ると聞いて思い当った。蠣油の拼音、「haoyou」のことだ。 そのカタカナ名称では分からなかったが、目の付け所が良い。中国で良く食べた蠣油生菜を思い出す。 麺は軟らかい焼きそば。餡には大量の葱と生姜。 セットには唐揚げが2つに海老の乗ったサラダが付く。ご飯は小か中が選べる。当然“中”を選択。 最初に食べた時は餡が辛いと感じたが、唐揚げを餡に絡め、残った餡をご飯に掛けるとGood! |

|

|

11:38 昨年はリニューアルの工事中だった春日井市交通児童遊園へ立ち寄った。 昔から展示されているD51、懐かしい。 この792号車は、昭和17年から47年まで30年間、地球を約54周分走ったそうだ。 |

|

|

運転席も解放されている。 |

|

|

ここには自転車とヘルメットの無料貸し出しがあり、手ぶらで来ても楽しめる。 |

|

|

11:59 龍泉寺へ到着。歴史を今に伝える天台宗の古寺。 庄内川と濃尾平野を望む高台に位置。歴史は古く延暦年間(782-806年)まで遡り、伝教大師最澄が創建したと伝わる。 宝暦5年(1755年)に記された古文書「龍泉寺記」には、「その昔、伝教大師が熱田神宮に参篭中、龍神の御告げを受け、龍の住む多々羅池のほとりでお経を唱えると、龍が天に昇ると同時に馬頭観音が出現したので、これを本尊として祀った」と記されており、ここから「龍泉」の名がついたとも言われている。 |

|

|

一方、弘法大師空海も、熱田神宮参籠中に熱田の八剣のうち三剣をこの龍泉寺に埋納したと言われ、これより熱田の奥の院とされてきた歴史もある。 そして、徳川家康が名古屋城築城に当たり鬼門の方角に当たるこの寺を城の鎮護として、荒子、笠寺、甚目寺と並ぶ尾張四観音の一つ定めた。 仁王門は、昭和3年(1928年)、国の重要文化財に指定された。 |

|

|

三間一戸楼門入母屋造り柿葺き、正面7.4m、側面4.6m。木造の立派な阿吽が睨みを利かす。 天井裏から発見された板札に慶長12年(1607年)の日付があり、古記録や様式からもこの年次の建造とみられている。 室町時代のものを慶長期に高針村から移建した可能性もあるとか。 |

|

|

天正12年(1584年)、小牧長久手の戦いで小幡城の徳川家康軍を討つべく豊臣秀吉がここに陣を張ったが、退却の際に池田勝入の部下により放火焼失の憂き目に遭った。 慶長3年(1598年)、秀純大和尚が堂塔を再興したが、明治39年(1906年)に再び放火に遇い、多宝塔、仁王門、鐘楼を除くすべてが灰燼と帰した。しかし、その焼跡から慶長小判が100枚発見され、これと寄付を合わせて現在の本堂が再建された。その本堂は、現在改装工事中。 本堂の奥に、城!日曜・祝日のみ開館の宝物館となっている龍泉寺城。昭和39年(1964年)に復元された。 弘治2年(1556年)織田信長の弟、信行によって築かれたが、元の場所は不明。 |

|

|

鐘楼堂は明治40年(1907年)に再建されたが、鐘は第2次大戦中供出。 昭和34年(1959年)「平和の鐘」として近郷の有志によって寄進された。 鐘の向こうに絶景が広がる。 |

|

|

隣のスーパー銭湯、「竜泉寺の湯」が流行る筈だ。 |

|

|

2023.10.14(土)

往時の面影が残る美濃路は興味深い |

|

|

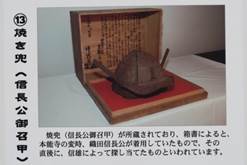

織田信長の焼兜を見て、オムライスを食べよう! と、清須へ。 焼兜の存在は、昨年西山自然歴史博物館へ訪問したことを切っ掛けに知った。 ずっと以前、200m東側の旧R22を毎日通勤していたのだが。 オムライスは驚きのプライス。やってて良かった。 |

|

|

10:54 清須市の總見院へ到着。 臨済宗妙心寺派の寺院である。山号は興聖山。織田信長ゆかりの寺院。 元々は清洲城下の現在地に總見寺が存在していたが、慶長15年(1610年)の清洲越しにより名古屋に移った總見寺址に再興した寺。 |

|

|

正保元年(1644年)、總見寺3世永吃閩山が加納姫(亀姫)の養い坊主であったため、京都に退隠するのを尾張藩主徳川義直が慰留し、隠居所として寺を再興。義直が興聖山總見院と名付け、2代藩主光友が扁額を寄進した。 織田信長の供養塔、焼兜がある。 |

|

|

その焼兜を見に来たが、境内が余りに静まり返っており一人では入り辛く、今日の見学はパス。 焼兜は、天明5年(1785年)に柏原織田家より奉納されたと伝わる。ふふふ。 |

|

|

次の目的地は、「こだわりカレー & オムライス専門店 大はし」。開店まで時間があるが、場所の確認。 場所は直ぐ分った。何せ、JR清須駅の直ぐ前なので。しかし、ドアに「CLOSED」のサイン。 駅前の観光マップを見ながら、帰りのルートを思案しつつ、開店を待つ。 帰りは、美濃路を散策して西枇杷島から庄内川堤防を行くことに決定。 |

|

|

11:30 開店時刻に出直すと、ドアのサインが「OPEN」に変わっていた。 入店すると、客は誰もいないがマスターは既に調理中。「少し時間が掛かります」と言われた。 そう、テイクアウトのオーダーが入っていたのだった。 店内は7-8席の小さな店だが、ワンオペのため忙しい。待ちの覚悟は必要。 |

|

|

オーダーは、オムライス400円の大盛250円にトッピングで国産ロースカツ250円。安〜い! そして、美味〜い! 玉子はふわとろ、カツは軟らかくてサクサク。 今度はカレーを食べに行こう。 |

|

|

12:29 美濃路を南下し、清洲城の土居(土塁)跡へ到着。 えっ、ここ?思っていたのと全然違う。 |

|

|

南側へ回ってみると、確かに石碑に刻まれていた。 清洲公園から直線距離で約1.2km、かつての清洲城の外堀近くと言うから広い城だったんだなぁ。 織田信長の次男・信雄により、天正14年(1586年)に大改修が行われており、その頃のものと言われている。 |

|

|

12:40 旧街道の面影が残る美濃路の風景をゆっくり楽しみ、飴茶庵へ。 昭和の頃、当所より十軒ほど東に山田模型店という駄菓子やおもちゃを売る店があった。 そこは、子供たちに「アメチャッチャ」と呼ばれて親しまれてきた。 往時の美濃路の賑わいとともに、地域の人々にとって子供時代の思い出の中のとても懐かしい場所。 その「アメチャッチャ」にちなんで、「飴茶庵」と名づけられた。 |

|

|

「アメチャッチャ」はすでに閉店しているが、実際に使用されていたガラスケースやプラモデル、おもちゃなどを利用して当時の様子を再現している。 手前の店の部分は駄菓子屋の店先、奥の間は新川地区の方から寄贈された文化財を中心に、懐かしい昭和のお茶の間を再現。 昭和の看板がピッタリ。 |

|

|

ノスタルジック感に浸っていたら、ド派手なペイントが現れた。 アジアン雑貨の「SHOP さと rak chang」。 商品は、オーナーが各国を旅をしながら買い付けたものだとか。 |

|

|

振り返ると純日本の町並みと、ギャップが物凄い。 手前は国の重要文化財、明治29年(1896年)築の柴田家住宅。飴類の製造・販売で財を成した。 隣は古民家カフェ。 その昔、この辺りの耳鼻科に通った事がある。こんな歴史的な建物だったが、見当たらなかった。 |

|

|

「問屋記念館」のサインを覗くと、奥に立派な建物が見えた。 清須市西枇杷島問屋記念館 江戸時代、徳川家康の命により山田家と野口家が日本三大市場の一つである「下小田井の市」を創設。 その創始者の一人といわれる山田九左衛門家の邸宅を移築復元したもの。 |

|

|

建物が建築されたのは明治初期だが、江戸時代の青物問屋の様式を現在に残す貴重な建築物。 入場無料。 |

|

|

土間が広く、座敷が奥に続く。 土間には往時を彷彿させる展示。ジオラマもあり。 座敷へ上がることもできる。 中々興味深い。 |

|

|

新幹線ガード脇の東六軒集会所。市の有形文化財の山車、泰亨車が保管されている。 尾張西枇杷島まつりは、享和2年(1802年)に天王祭で奉納山車を製作したのが始まりと言われている。 王義之車、頼朝車、泰亨車、紅塵車、頼光車の5輌の山車が曳かれる。 山車は二層外輪で前山(棚)に前人形、上山に3体のからくり人形を乗せたいわゆる「名古屋型」。 見どころは、お囃子にあわせたからくり人形の見事な演技と美濃路沿道での勇壮な山車曳きまわし。 毎年6月第一土曜・日曜日に開催。初夏を彩る美濃路の風物詩として賑わう。面白そう。 |

|

|

2023.10.21(土)

小牧・長久手の戦いに思いを馳せる |

|

|

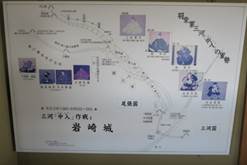

小牧・長久手の戦いの際、徳川家康が山頂に陣取ったと言う長久手市の色金山歴史公園を目指した。 昔から近くは良く通るが、初訪問。 続いて、首塚 → 岩崎城址公園 → 古戦場公園 → てっぺん

→ 帰宅 のルートを計画していたが、、、 |

|

|

9:53 到着。 天正12年(1584年)4月9日、家康軍は秀吉軍の岡崎別働隊を追い小牧山を出て北方から進軍。 東から回り込んで色金山、さらに御旗山へと軍勢を進めた。 山頂には家康の腰掛石になったとされる大岩があり、床机石といわれている。 |

|

|

犬山市の国宝茶室「如庵」を模した「胡牀庵」のほか、立礼席や二つの和室がある。 紅葉の時期に来ると良さそう。 |

|

|

床几石を目指し階段を上る。 色金山は、江戸時代後期の名所要覧『尾張名所図会』で「色嶺」として一頁を使って紹介されている。 |

|

|

アッと言う間に到着。 家康が腰を降ろし軍議を開いた床几石。別名:胡牀石。 傍らに宝永3年(1706年)の福富親茂の碑(刻銘:御床机石)、明治43年(1910年)の地元有志の漢文碑が立つ。 腰を降ろし家康になっていたら、電話がブルブル震えた。。。これで計画変更し帰宅。 |

|

|

展望テラスから見える風景は、 |

|

|

東山スカイタワーだ。 絵図があるが、全く合っていない。 |

|

|

櫓に登っても、岩崎城はおろか古戦場公園も見えず。 家康はどんな風景を見ていたのだろう? |

|

|

天正12年(1584年)、仏ケ根の戦いで戦死した家康方の武将、伴若狭守盛兼の墓碑。 弟の子孫によって、文政7年(1824年)に領地の遠州気賀の方に向けて建立された。 |

|

|

4月9日午前10時ごろ、両軍激突。戦闘は2時間余り続いた。 秀吉軍の森長可が狙撃されて討死。池田恒興も、永井直勝の槍を受けて討死。 合戦は徳川軍の勝利に終わり、追撃したのち小幡城に引きあげた。 羽柴軍の死者2500余人、織田徳川軍の死者590余人と言う。南無阿弥陀仏。 |

|

|

八幡社旧蹟碑 家康が出陣に際して安昌寺の僧、雲山の案内でこの八幡社に詣で戦勝を祈願した。 明治44年(1911年)、廃社になり石作神社へ合祀された。 う〜ん、この辺りは奥が深い。 |

|

|

2023.10.28(土)

小牧・長久手の戦いⅡ |

|

|

先週尻切れトンボになったパートをコンプリート。 ルートを変え、高針までR302をまっしぐらに進み、岩崎城から北上。 R302は交通量が多く、スピードも高いので怖かった。 |

|

|

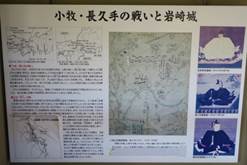

9:58 岩崎城址公園へ到着。 室町時代末の平山城。織田信秀により享禄年間(1531年)に築城され、その後松平方に奪われた。 天文7年(1538年)、丹羽氏清が本郷城から移ったと言われる。 関ヶ原の戦いの功により三河伊保に一万石の小名に転封されるまで、4代に亘り62年間居城。 本丸跡には六世紀の古墳の遺構も残る。 |

|

|

長さ2mの棒を振り回して戦う「棒の手」の生みの親、4代城主・丹羽氏次、通称・勘助の井。 水琴窟になっている。風流だね〜。 しかも、2つの常滑焼の甕を伏せ2種類の音色が出る全国でも珍しいもの。 後方には土塁の跡が残る。土塁は南側を覗く三方に築かれ、幅二〜四間(凡そ3〜7m)、幅二間。 |

|

|

最大幅16m、深さ5mの立派な空堀が残っている。 |

|

|

立派な天守閣。昭和62年(1987年)築城。入場無料。さすが、裕福な日進市。 史実を無視した模擬天守、一部の遺構破壊で、城郭研究者の千田嘉博先生に批判されているとか。 |

|

|

内部は甲冑のレプリカなど展示。 隣の歴史記念館にあった、丹羽氏次の甲冑レプリカは良く出来ていた。が、残念ながら撮影禁止。 大阪城にあると言う本物が見たくなった。 |

|

|

目玉展示の甲冑を隅に除けてジャズ演奏会。 |

|

|

小牧・長久手の戦いの膠着状態を打開するため、秀吉軍は池田恒興の進言で別働隊を密か、かつ敏速に家康の本拠・岡崎まで進軍し、城下に放火して後方攪乱を謀る「中入」作戦を三好秀次(秀吉の甥・後に養子)を大将として決行。この作戦ルート上に岩崎があった。 当時、岩崎城は4代・丹羽氏次が守っていたが、弟の氏重と姉の夫の長久手城主・加藤景常に城を任せ自ら家康軍に加わった。 4月9日午前4時頃、氏重は岩崎城付近を通過する池田軍に気づきこれに攻撃を加えた。 |

|

|

氏重ら300名が討ち死に、全滅する奮闘で信雄・家康連合軍を勝利に導いた。 小牧から氏次を先導役に追撃してきた家康軍が秀吉軍最後尾の三好隊に追いつき戦いを始めた。 これを知り引き返してきた前部隊と追撃を続ける徳川本隊とが長久手で決戦となった。 後に家康は、「一番の戦功者は池田勢を足止めさせた、岩崎城代丹羽氏重である」と言い戦死した氏重の兄氏次に三千石、一説には五千石加増した。 |

|

|

天守の最上階は回り縁の展望台。 しかし、四方眺めは今一つ。 |

|

|

岩崎城を後に、いざ長久手へ。 |

|

|

10:39 古戦場公園へ到着。 天正12年(1584年)、秀吉軍と家康軍が激烈な戦いを繰り広げた主戦場跡地。現在は国指定の史跡。 数万の軍勢が犇めく激戦地になり、かつてない惨状を呈した。 小牧・長久手の戦いで戦死した池田恒興、元助親子の塚や郷土資料室がある。 |

|

|

家康が腰を降ろして軍議を開いた床几石の向こうは、古戦場の位置や地形を模した広場が広がる。 この戦いの戦後処理を機に、家康は秀吉体制下に穏然たる勢力を持つようになり、天下取りへの礎を築いた。

江戸時代後期の歴史家・思想家・漢詩人・文人、頼山陽は、この一連の役を評して、その著「日本外史」に徳川氏論賛と題して、「公の天下を取るは大阪に在らずして関原に在り。関原に在らずして小牧に在り」と記した。 |

|

|

資料館には、戦いのジオラマがある。 「日本の歴史公園100選」にも選ばれており、毎年4月上旬には"長久手古戦場桜まつり"が開催される。 |

|

|

池田恒興が戦死したとされる場所に建てられた勝入塚。 塚の名前は、恒興が出家して名のった勝入斎に由来。 |

|

|

恒興の嫡男、元助が戦死した場所には庄九郎塚が建つ。 こちらは元助の幼名から庄九郎塚と名付けられた。 |

|

|

公園から少し離れた場所に建つ武蔵塚。 こちらは、森長可の戦死地。官名にちなんで武蔵塚と呼ばれている。 武蔵塚を後に、首塚に向かっていたら、“長久手城趾”の標識が目に入り、近くだったので行ってみた。 長久手城は、丹羽氏次が岩崎城の留守を任せた加藤忠景の居城。 |

|

|

途中、良くこの名前を付けたと思う“血の池公園”の横を通過。 家康方がこの池で血槍や刀を洗ったことからこの呼び名が付いたそうだが、、、 毎年、合戦のあった4月9日になると、池の水が血の色に赤く染まるとの実しやかな伝説があるらしい。 長久手城趾に行って吃驚。えっ、何処? |

|

|

城は小牧・長久手の戦いで焼失、廃城。現在は住宅化が進み、遺構は全く無い。 やけに新しい碑と小さな墓標が建つのみ。 |

|

|

11:18 首塚へ到着。 岩作村安昌寺の雲山和尚が、合戦で戦死した多くの将兵の屍を集めて塚を築き、手厚く葬った跡。 首塚は、『尾張名所図会』の「色嶺」の頁でも安昌寺に通じる路傍にはっきりと描かれている。 宝永3年(1706年)、福富親茂の碑(刻銘:首塚)。明治43年(1910年)、地元有志の漢文碑が立つ。 これで、昼食以外は先週の計画をコンプリート。色金山歴史公園の横を北上して最終目的地を目指した。 |

|

|

11:55 てっぺん春日井本店へ到着。 勝川店には行った事があるが、本店は初めて。一方通行ばかりの住宅街にあり少々迷った。 コミュニケ誌の割引券で、台湾まぜそば960円が600円に!その期限が残り4日に迫りここまで戻って来た。 隣に餃子屋を作ったり、愛知・岐阜に複数店舗あり、結構手広く商売している。 |

|

|

美味い!が、少々パンチが足りない。自家製辣油で調整。 最後は追い飯で、余さず完食。 直後は、もう一杯ぐらい平気で食べられそうだったが、腹持ちが良過ぎ夕飯に影響。食べ過ぎ注意。 |

|