|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

▼My Collection -

Monkey - 訪問地 -

美食

【旅日記】

|

2024.10.5(土)

財布が無い!金も無ければ、免許証も無い。飯抜き、安全運転に徹する |

|||

|

先週から川上貞奴続きで岐阜県各務原市の貞照寺と迎賓館 SAKURA HILLS 川上別荘へ向った。 そして、何度目になるのか?駐車場に車を停めても入店できないことが続いた上海亭で初の中華モーニング。 これで、諸芸上達し、芸能の道へ進み、飲茶で一服だ。 |

|||

|

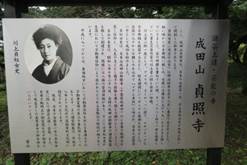

10:04 踏切の向こうに貞照寺が見えた。 旧R21から100mたらず。良く通る道で、寺の標識は目にしていたが、由緒を知ったのは最近の事。 よって、今回初訪問。 東海三十六不動尊第三十霊場。諸芸上達、芸事成就にご利益があるといわれ、芸能人の参拝もある。 |

|||

|

昭和8年(1933年)、日本最初の女優・川上貞奴が、私財で建立。当初は「金剛山桃光院貞照寺」だった。 貞奴の死後荒廃。昭和35年(1960年)、成田山名古屋別院の管理下におかれ、“成田山貞照寺”に改称。 本尊は不動明王。貞奴は幼少の頃から成田山を信仰していたという。 |

|||

|

本堂、庫裏、書院、山門、宝物倉、稲荷堂、浄水舎が登録有形文化財。 鐘楼も登録有形文化財だったが、今年2月に焼失。もうちょっと早く来るべきだった。 山門は、入母屋造、銅板葺で大変立派。上層には精密な彫刻が施されている。 |

|||

|

両側には寺を守護する阿形・吽形の対になる金剛力士像が安置されている。 貞奴は、「川上」という姓に加え、流れるように過ぎ去った自身の生涯を振り返り、自らを「流水に紅葉」とたとえ、その意匠が各所に施されている。 ここで大変な事が判明!賽銭が頭に浮かぶと共に、窮屈な筈のジーンズのポケットがスカスカな事に気付いた。 お〜、財布が無い!出発前に着替えた時に取り忘れた!金も無ければ、免許証も無い。参った〜。 |

|||

|

伽藍は、400年続く家柄の尾張藩工匠11代伊藤平左衛門が設計・施工に携わった。 本堂は成田山新勝寺の本堂(現在は釈迦堂)を模して建立。 鉄筋コンクリートの基礎上に総檜造りで建てた、当時としては斬新な和洋折衷のモダンな造り。 |

|||

|

寺では、諸芸上達祈願を始め、信徒の所願成就を祈願する御護摩祈祷をお勤めしている。 御護摩とは、御本尊様の前に壇を設け、護摩木を組んで火を焚いて祈願する真言密教の修法。 祈祷を通じて災いごとや日頃抱えらえた心の迷い等を焼き尽くし、併せて願い事が成就するよう祈願する。 申し込むと、不動明王の分身である御護摩札を授けてもらえる。 |

|||

|

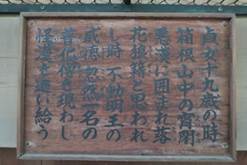

本堂周囲には8面の堂羽目板がある。 貞奴が生涯において不動尊信仰によって救われたとされる霊験記の彫刻が施されている。 見応えあり! |

|||

|

彫刻には夫々説明書きがあり、分かり易い。 |

|||

|

本堂の横には地蔵が並んでいた。 |

|||

|

昭和21年12月7日(1946年)、 川上貞奴死去。 ここ貞照寺に葬られた。 |

|||

|

貞奴の干支である羊2体が霊廟を守っている。 |

|||

|

地蔵群の反対側には、入館料300円の貞奴縁起館がある。 ここには、貞奴が着用した舞台衣装を始め、演劇台本・家具調度品等、所縁の品々が展示されている。 建物は鉄筋コンクリート構造で校倉造りを模し、近代の建材や技術を用いて伝統様式が再構成されている。 |

|||

|

10:28 迎賓館 SAKURA HILLS 川上別荘へ訪問 貞照寺の目前。 ここは以前から気になっていた。 |

|||

|

現在は結婚式場になっている。 右:旧川上家別邸萬松園。川上貞奴が晩年に建てた別荘。昭和8年(1933年)、貞照寺と共に建築。 南部鉄器の瓦で葺かれた一部二階建て25-26室のモダンな数奇屋風の建物。 貞奴の人並外れた感性が注がれ、主屋、茶室、表門の3棟は国の重要文化財に指定されている。 完全予約制で毎月見学会がある。結婚式場のオッチャンが「是非見に来て下さい」と声を掛けてくれた。 中:1kmほど下流にあった紡績工場を移築したもの。 左:旧R21。ちょいちょい通るが、いつも素通りだった。 |

|||

|

10:44 坂祝町の上海亭へ到着。銭は無いが、取り敢えず初志貫徹。 あれっ?駐車場がガラガラ。入口のガラス戸に貼り紙。なになに、、、9/25-1/25店内改装のため臨時休業! 財布を持っていた方がショック大だったかも?この店には、つくづく縁が無い。 一人用の小さな回転円卓に載った中華モーニングが夢に出てきそう。 |

|||

|

2024.10.12(土)

サンドアートが全部で12。どれも力作 |

|||

|

去年は気付くのが遅く既に終了しており残念な思いをした。 そんな事もすっかり忘れていたが、目的地を物色していたら引っ掛かった。しかも、今日がイベント初日。 いざ、稲沢市の祖父江砂丘へ。 |

|||

|

10:07 国営木曽三川公園 ワイルドネイチャープラザへ到着。 目的地は、この公園の中。 ここには、サリオパーク祖父江、市営祖父江ワイルドネイチャー緑地が併設されている。 |

|||

|

お〜、やってるやってる。 しかし、もっと賑わっているかと思った。 |

|||

|

ステージも砂とは、念が入っている。 第36回と言うから、伝統のイベント。 |

|||

|

大村知事、似てる! 後の名古屋城が素晴らしかった。 |

|||

|

作品は全部で12。 どれも力作。 1. ちょっとそこまで 2. 動物たちのポタリング 3. 大村知事 木曽 ポタロードを行く |

|||

|

4. 秋風の元 5. ASOBIBA 6. 風に身をまかせて 行くのだぴょん |

|||

|

7. 古代 8. Ocean View Pottering 9. メモリー 〜思い出〜 |

|||

|

10. 風を切る 11. 木曽ポタロードの 始まり 12. LOVE & SHAKE HAND |

|||

|

行列は、サンドアート体験コーナー。 これ位で体験できるなら、並ぶ価値ありそう。 |

|||

|

竹てっぽうを作って遊ぶコーナー。 ここは各回8組、30分前受付開始なので激戦。 |

|||

|

中々面白そう。 |

|||

|

色々なキッチンカーが集結。 |

|||

|

会場の奥でサンドアート体験が始まった。 |

|||

|

10:55 「おのの」へ到着。まだ仕込中。一番乗り。屋根付き駐輪場で待機。 この店、Google Map で見つけ、直ぐ虜になった。 大盛のり子さんも来店。と言う事は、、、 |

|||

|

オーダーは、ラーメン650円と昼のサービスセットの半チャーハン 200円。 来た〜、ラーメンは優しいスープにしっかりしたチャーシューが2枚。これが食べ応えあり! 麺はもう少し硬い方が好み。次は、硬目が出来ないか聞いてみよう。 チャーハンは、パラパラで絶品!しかも、半が十分一人前ある。これは凄い! 続々と集まって来たリピーターは、ほぼ全員がおののチャーハン700円をオーダー。中には大盛150円も。 チャーシューがゴロゴロ入っている上、頭にも乗っかる。大盛は、ドームのしたにチャーハンの海。物凄い! 世間相場の3人前ぐらいに見えた。あのビジュアルにとても惹かれるが、一人では食べ切れそうにないなぁ。 |

|||

|

2024.11.1(金)

最近耳の調子が悪くて |

|||

|

岐阜県可児郡の耳神社へ向った。 天候不順やモンキーのエンジン不調で久々。 先々週は、まだ大丈夫だろう思い上州家へ行ったら、食べている間に雨が降り始めた。 本降りの中を勢い良く走り出したものの、エンジンの具合がどんどん悪くなり、止るわ掛からないわ、もう大変。 やっとの思いで帰宅し、着替えて落ち着いた所で腕時計を見たら真っ白!これで頭も真っ白に。 エンジン不調は、キャブ、エアクリーナの順に疑ったが、原因は点火プラグだった。550円で修理完了! |

|||

|

10:37 今年の大河ドラマ「光る君へ」ゆかりの地、岐阜県可児郡の和泉式部廟所へ到着。 R21沿いに建つ中山道碑の奥。 何度も通った道だが、全く気付かなかった。 旧中山道の旅は、ほんの50m先に見える居酒屋・呑珍館がスタート地点だった。 |

|||

|

和泉式部は、平安時代中期の恋多き女流歌人。越前守・大江雅致の娘。 百人一首の歌人であり、中古三十六歌仙そして女房三十六歌仙の一人。 恋愛遍歴が多く、藤原道長から「浮かれ女」と評された。 同僚女房の紫式部には「恋文や和歌は素晴らしいが、素行には感心できない」と批評されたとか。 旅の途中、この地で病に倒れ、現在の鬼岩温泉で湯治したものの亡くなったと伝わる。 石碑には 『ひとりさえ渡れば沈むうき橋にあとなる人はしばしとどまれ』 と記されている。 |

|||

|

10:50 耳神社へ到着。 思わず通り過ぎる所だった。 その名の通り、耳の病にご利益があると伝わる神社。 |

|||

|

その昔、耳の聞こえなくなった大工がこの神社に耳を治してほしいと参拝したところ、たちまち治った。 このことから耳神様と呼ばれるようになり、現在では耳神社と呼ばれている。 つかえが取れ耳が治った大工は、感謝の気持ちとして大工道具の錐を供えた。 その後、病が治った後の参詣時には、年の数だけ錐などを簾のように編んで奉納するようになったとさ。 |

|||

|

錐の簾が幾つも掛かっていた。結構ご利益があるようだ。 平癒の願を掛け、お供えしてある錐を一本借りて耳にあてる。全快したら、年の数だけ、、、え〜年の数かよ! 元治元年(1864年)、武田耕雲斎が尊王攘夷を掲げて率いた水戸天狗党が中山道を通った時、耳神社の幟を敵の布陣と思い、刀を抜いて通ったと伝わる。 |

|||

|

11:01 小原城址を通過。 小原集落の中央部にある白山神社の奥山一帯に城の遺構が残っている。 城の規模は小規模で、小倉の姓を名乗る一族が城主であったと伝わる。 普段は神社西側の小倉屋敷で生活をし、有事のときのみ城を利用していたと言われている。 曲輪、堅堀、堀切、土塁、櫓台の遺構が確認できる。 この地域は、キリシタン信仰に纏わる様々な遺物が発見された「隠れキリシタンの里」。 |

|||

|

12:00 多治見市の大石屋へ到着。久々、何年振りだろう?変わってないな〜。 本当は、可児郡の古民家レストラン「笑や」の計画だったが、行ってみたら事前調査と開店時間が違っていた。 しかも、目指す690円のワンプレート日替りランチは「月〜木」とのことで、今回はパス。 失意の中、どこで食べるか考えながら出発したら、帰路に立ち寄る予定の「鬼の首塚」を飛ばしてしまった。 改めて、月〜木の間に行くとしよう。 |

|||

|

お〜、懐かしい。しかし、色々変わっている。 その①、並でも970円、大盛りは1,150円と3ケタの大台を突破!チャーシュー麺大盛りは、1,500円! その②、チャーシューが薄く、小さく、迫力が無くなった! その③、ちょっと味が濃くなった様な気がする。 でも、やっぱり美味い!昔は、このパックを買って広州へ持って帰ったりしていたからなぁ〜。 当時と見比べると、大きさも厚みも半分程度、重さ1/4で迫力激減。今の物価では仕方ない。 |

|||

|

2024.11.4(月)

日本唯一の"お乳のお寺" |

|||

|

Book-off小牧店から商品入荷の連絡があったので引き取りに行った。 2ndストリートにも寄り、時間調整して大八へ。 それだけで帰るのも勿体無いので、間々観音へ行ってみた。 |

|||

|

11:05 大八へ到着。オッチャンもオバちゃんも元気そうで良かった。 少々迷ったが、Aセット700円をオーダー。世の中値上げラッシュの中で、ここは値上げせずに頑張っていた。 しかし、それで大丈夫か?こちらが心配になる。 相変わらず美味い!ボリュームも相変わらず。嬉しいねぇ〜。 |

|||

|

11:25 間々観音へ到着。大八から北へ120m。 尾張三十三観音の第二十四番札所かつ尾張西国三十三観音の第五番札所。 本尊の千手観音像には授乳の願いに御利益があるとされ、日本唯一の"お乳のお寺"として知られる。 公式には、明応元年(1492年)創建。永正年間の説もある。 元々小牧山にあったが、織田信長の命令によって現在地に移されたと伝わる。 |

|||

|

山門は尾張徳川家の菩提寺である名古屋市東区の建中寺から移築されたもの。 扉には大きな三つ葉葵。屋根瓦にも。 |

|||

|

女性の巨大な乳房をかたどった手水舎や線香立てが設置されている。 間々観音は「国家静謐、天下泰平」の霊場として様々な霊験が残る。 「授乳の御利益を受けて幼児も成人し、永禄の末頃(1569年頃)も母子共に健在である」という記述があり、『正事記』という書物に「参詣の人たえず、大変栄える」とある。 我家も皆元気に育ち良かった。 |

|||

|

当時交通手段であった馬の祈願所としての伝記も残り、交通安全祈願の歴史、戦国武将が武門無事の恩徳感謝で間々観音の本尊に祈念した記録、盗難除、病気平癒、家門繁栄等様々な伝記が伝わっている。 明応~永世年間頃に観音像が小牧山から麓の飛車山龍音寺に遷座され、境内に空海作と伝わる十一面千手観世音菩薩が祀られている。 「飛車山」とは、小牧山の古い呼び名の一つだそうである。知らんなぁ〜。 |

|||

|

乳房を模った絵馬がたくさん奉納されている。 |

|||

|

2024.11.9(土)

創建当時は約5万坪、7つの塔頭があった大寺院 |

|||

|

間々観音の山門が建中寺から移築されたことを知り、名古屋市東区の建中寺へ行ってみることにした。 昼は、ずっと前から気になっていた手打ちうどんの岩正で決まり。 建中寺は尾張徳川家の菩提寺。歴代藩主の位牌が御霊屋に納められ、毎日、御回向が行われている。 慶安3年(1650年)に逝去した初代藩主徳川義直(家康の9男)の菩提を弔うため、2代藩主光友が翌年建立。 |

|||

|

10:36 建中寺へ到着。 名古屋の近代化の歩みを伝える貴重な歴史遺産が残された『文化のみち』の東端。 創建当時は約5万坪、7つの塔頭があった大寺院。現在は約1万坪。宗心院と誓安院の2院が残る。 総門はじめ、歴史歴建的建造物が幾つも残る。 |

|||

|

総門 慶安4年(1651年)建立。創建当時の建築物。 総欅造りの三間医薬門様式。本瓦葺き。両脇に築地壁が取り付けられている。 現在は建中寺公園の南辺に当たるが、第2次世界大戦後の区画整理以前は境内の南端だった。 |

|||

|

三門・山門 こちらも慶安4年(1651年)建立。創建当時の建築物。「三門」は、空門・無相門・無願門の意味を持つ。 総欅造りの三間重層門様式。本瓦葺き。2階に釈迦牟尼仏を中心に十六羅漢像が祀られている。 天明5年(1785年)の体かの際、「大谷惣右衛門」なる人物が類焼を防いだとの墨書きがある。 現在、子孫を探していた。 |

|||

|

扉には大きな三つ葉葵。 はて?間々観音の山門は何処にあったのだろう? |

|||

|

本堂 慶安5年(1652年)、徳川義直の御霊屋(大殿)として建立。 天明5年(1785年)の大火で焼失し、2年後に再建されたもの。 入母屋造り本瓦葺き。名古屋市内最大の木造建築物。内部の欄間の彫刻は非常に華やかな色彩。 本尊の阿弥陀如来は、開山廓呑上人が結城弘経寺から招いた止利仏師作と伝わる。 |

|||

|

鐘楼 本堂と共に焼失し、同じく2年後に再建されたもの。 入母屋造り本瓦葺きで台形上の袴腰付き建築様式。 500貫(1,923kg)の梵鐘には、家康から家綱まで4代の将軍に仕えた儒学者・林道春(羅山)の銘が刻まれている。 |

|||

|

源正公廟のサインは以前からあったと思うが、御霊屋のサインは無かったと思う。 親切だなぁと思ったら、、、 |

|||

|

源正公廟 建中寺開祖の尾張藩2代藩主・徳川光友を祭った霊廟。 元禄14年(1701年)からの廟門と墓石が築地塀で囲まれ、正面に唐門がある。 建中寺には、2〜13代藩主の墓が残っていたが、戦後の区画整理等でなくなり、唯一残っている。 |

|||

|

御霊屋前に受付。本堂に出ていたサインの正体はこれ。特別公開日だった! 御霊屋は、寛政10年(1798年)、初代藩主・徳川義直の150回忌を記念して建てられた。 |

|||

|

唐門から始まり、経殿、渡殿、本殿と続く仏教式権現造り。 本殿内に尾張徳川家代々藩主の位牌を安置。 時間が合わず見逃し。今更ながら、待てば良かった。 |

|||

|

徳興殿 明治29年(1896年)、名古屋商業会議所(現商工会議所)の本館として建築され、昭和9年(1934年)に移築。 入母屋造り総2階建て。500人収容できる大広間はじめ、大小10の部屋があり、今も大法要等が行われている。 どの建造物も指定文化財だが、唯一国登録。 |

|||

|

11:00 開店時間ピッタリに岩正へ到着。 20人ほど並んでいた。しかも暖簾は出ている。と言う事は、既に満席。さすが人気店。 昭和感満々のうどん屋さんにこの行列とは恐れ入る。 20分ほど並んで入店。4人掛けテーブルが10卓だったかな?相席させないので広々。その分外待ちが長いが。 |

|||

|

オーダーは、あんかけ600円+志の田丼550円。予算オーバーだが、これは外せない。 今週、急激に気温が下がった。寒くなると、うどんが食べたくなる。味噌煮込みも良いが、やっぱりあんかけ。 それに志の田丼の組合せは、子供の頃から大好物。しかし、どっちも食べられる店が少なくなった。 美味〜い!出汁の効いたあんに、具も汁もタップリの丼。最高! 味噌煮込みも美味そうだった。しかも低価格。次はデラックス1,200円、味噌かつ丼のダブル味噌にしてみようか。 |

|||

|

2024.11.16(土)

陰陽師・安倍清明を祭る神社が名古屋にもあったとは知らなかった |

|||

|

Google Mapで見つけた清明神社と上野天満宮の清明殿へ行ってみることにした。 今月は「光る君へ」に縁がある。 それにしても、平安時代の陰陽師・安倍清明を祭る神社が名古屋にもあったとは知らなかった。 |

|||

|

10:44 名古屋市千種区の清明神社へ到着。バンテリンドーム ナゴヤから南東へほんの100m。 寛和3年(987年)、京都を追われた安倍晴明が、一時この近辺に庵を結んでいたことが由緒と伝わる。 この付近はその昔湿地が多く「まむし」が多数出た。 これを晴明が祈禱で退治した事からこの神社が建てられたと伝わる。 現在も魔除け、厄除けの神社として信仰を全国から集めている。って、本当かな? |

|||

|

昭和32年(1957年)、県営清明山住宅完成後に入居者達が、『きちんとお祀りしよう』と、社殿と鳥居を建てて神社としての体裁を整えた。それには、こんなことがあったからという。 戦時中、陸軍兵士が祠を移設しようとした所、その兵士が高熱になった。 戦後、県営清明山住宅の建設の際に祠を撤去した所、2度の事故が起こった。 お〜、恐ろしい。 |

|||

|

他に5つ加えて、七不思議と言われているとか。 1. 名古屋市内で雨が降っていても、晴明神社に来ると雨が降っていない事がある。 2. 平成13年(2001年)の神事の際、焚いた炎が狐型に変化した。その瞬間の写真が境内に展示されている。 3. 手桶の水道は名古屋市営の上水道を使っているが、カルキの臭いがしない。 4. 神社職員が自分の健康を祈りながら毎日狛犬を撫でていると彼に心臓病が発見され、手術し彼は助かった。 5. 神社職員がバイク事故で頭に重傷。医者に手術が必要と言われたが、毎日狛犬の頭を撫でたら自然治癒した。 これは無理があるんじゃないか。 |

|||

|

11:57 千種区の上野天満宮へ到着。 菅原道真を祀る神社。 学業の神様として知られ、平安時代に安倍晴明により創建されたと伝わる。 |

|||

|

ちょうど七五三の時期で、ボチボチ賑わっていた。 全国各地の天満宮の多くにも共通する、二体の『なで牛』と呼ばれる牛像が境内ある。 頭をなでると賢くなり、身体の具合の悪いところをなでると良くなると言われる。 |

|||

|

境内の至る所に、この人形がいる。 ご祭神の菅原道真がモチーフ。 |

|||

|

南西の一画に清明殿がある。 時代はグッと近くになり、平成30年(2018年)に新たに造営された社殿。 神前挙式の場所。 |

|||

|

清明殿の前にこんな物が。何だろう? |

|||

|

あ〜、このおみくじを浸す場所ね。 中々手が込んでいる。 |

|||

|

おっ、あの人形、おみくじだったか。 「目が回るから掻き混ぜないで」ってのは洒落ている。 |

|||

|

11:25 前々から気になっていた守山区の力(りき)へ到着。開店前かと思ったが、暖簾が出て営業中になっていた。 やたら低い位置の暖簾を潜り入店すると、「農家が営む」にピッタリのオバちゃんが迎えてくれた。 看板の通り、牛タンカレー専門だが、コメの小売りもやっていた。 カレーは中辛のみ。ご飯は200gがスタンダード。100g 100円で、500gまで増量可能。 |

|||

|

トッピングは色々あったが、初めてなのでオーダーはベーシックな牛タンカレー650円+ご飯300gで100円up。 牛タンもタップリ入って美味かった!焼き玉ねぎも良いアクセントになっていた。辛さも十分。しっかり汗を掻いた。 これは良い店を見つけた。カレーを食べるなら、CoCo壱番屋じゃなくて、ココが一番。 因みに、CoCo壱番屋は、ビーフカレー、辛さ普通、ご飯300gが794円だった。 |

|||

|

2024.11.23(土)

現役で活躍している国指定重要文化財 |

|||

|

現役で活躍している国指定重要文化財、愛西市の船頭平閘門へ行ってみることにした。 木曽川と長良川の中洲にあり、この2つの川を行き来できる画期的な水門。 立田大橋で木曽川を渡るので県外だと思ったら、愛知県である事にも驚き。 県境は次の長良川だった。 |

|||

|

立田大橋と長良川大橋の間の交差点を左折。中洲の一本道を南進。 暫くすると、右手にモダンな建物が現れた。 10:33 木曽川文庫へ到着。船頭平閘門はここの北側。 木曽川治水百周年事業の一環として昭和62年(1987年)に開設された。 |

|||

|

早速、船頭平閘門へ向った。 閘門は、水位の異なる河川や運河、水路の間で船を上下させるための装置。 閘門の特徴は、固定された閘室、前後を仕切った空間内の水位を変えられること。 古くは中国の長江で体験。お目に掛かるのは松重閘門以来だ。 |

|||

|

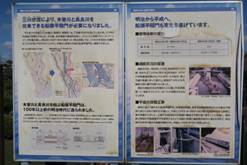

ここは長良川河口から13.6km地点。 木曽・長良・揖斐の木曽三川は、下流域で合流・分岐を繰り返して網目にように流れており、大雨のたびに洪水が発生しては流れが変わるなど災害が絶えなかった。 江戸時代に数度の治水工事が実施されるが抜本的な改善には至らず、明治時代にはいると最新土木技術を用いた治水工事を求める声が強まった。 明治政府は明治10年(1877年)お雇い外国人ヨハニス・デ・レーケを派遣して三川の完全分流を目指した。 水路で繋がっていた地域間が分断され、物資輸送などに支障の出ることが予想され閘門を設置した。 |

|||

|

3年の工期を経て、明治35年(1902年)完成。 門扉を支える閘頭部分が煉瓦造、舟の接触が考えられる箇所や門扉と接する部分に花崗岩を積んだ構造。 閘室内の床は石張り、壁は木製の矢板打ちで上部は間知石積となっていた。 閘門の全長は56.3m、閘室内は当時の舟の大きさを考慮して長さ23.9m、幅5.6m。 |

|||

|

閘門通航規程。大正4年(1915年)から、改正を加えながら現在も有効。 違反者には罰金や拘留、科料が定められている。 |

|||

|

木曽川と長良川の水位は通常木曽川側が高く年間平均水位差が35cm、最大54cmあったそうだ。 |

|||

|

当初の設計では両側ともに2対の閘門扉の予定だったが、長良川側の水位が高くなる頻度は少ないと考えられ、この間は通閘停止しても影響が少ないとの判断から長良川側は1対とした。 しかし、実際に運用すると長良川側の水位が高くなる頻度が予想より多く、通閘に支障があり明治42年(1909年)に長良川側の扉も2対に増設された。 ショボイと言えばショボイが、直す所が良い。 |

|||

|

昭和27年(1952年)まで筏が通航。 近年は、年間600~700隻が通航。大部分はレジャーボート。 開閉手順の書かれた看板。平成6年(1994年)まで手動だった。 |

|||

|

間近で見ることができる。 残念ながら、船は通らず。 |

|||

|

丁寧に説明してあり、良く分かる。 |

|||

|

工事費は、154,836円11銭9厘。現在の金額に換算すると約5億円! 見応えのある所だった。 |

|||

|

完成以来90年余り活躍し、平成6年(1994年)の改築で引退した水門扉。 さすがに劣化して水密性の落ちたため交換。 内側(左)の小扉が、縦6.8m、横3.2m、重さ約9t、外側(右)大扉が、縦7.6m、横3.2m、重さ約10t。デカイ! この改築時に、閘門開閉装置の電動化、石積みの補修の工事も実施。 改築にあたっては、明治当時の景観や構造をなるべく残すように配慮された。 |

|||

|

明治の三川分流工事に功績のあったヨハニス・デ・レーケ像。 河川改修や砂防工事の基礎をきづいたことから「治水の恩人」、「近代砂防の祖」と称される。 木曽川の下流三川分流計画には10年にわたり心血を注ぎ成功させた。 後にオランダ政府代表として、中国・上海の黄浦江の改修事業の技師長として現地に赴き、この功績によりオランダ政府から騎士章が贈られた。 |

|||

|

像の裏には、2087年に開かれる「21世紀へのメッセージ」が埋められていた。 |

|||

|

11:19 三重県桑名市の和風レストラン 又木茶屋へ到着。 R1沿いで分かり易立地だった。 |

|||

|

ここは佐藤昌胤画伯の生前の屋敷であり、情報交流施設とされていた。 それを、平成30年(2018年)にレストランとしてリニューアル。 就労継続支援A型事業として、就労機会の提供等を行っている施設で、どのメニューも安い! 佐藤画伯の愛した多種のツバキや、旧長島城の庭園の石で組んだ枯山水の庭園が楽しめる。 |

|||

|

オーダーはカツ定食600円。今どきこの値段で食べられるのは嬉しい。 肉は少々硬かったが、味は良かった。厚みも十分。地産であろう里芋は美味かった。 味噌汁は具沢山の豚汁。美味くて、ご飯が残っているのも忘れて全部飲んでしまった。 ランチの定食は他に、からあげ・さしみ・ブリの照り焼があり、どれも600円。モーニングには、ごはんセット550円も。 |

|||

|

2024.11.29(金)

いい肉の日にチベットからネパールへ |

|||

|

以前から気になっていた五色のタルチョーはためく名古屋市守山区の強巴林(チャンバリン)へ行ってみた。 ‘05年、チベット最古の寺院、世界遺産でもある「ジョカン寺」(大昭寺)を模して建立された。 ジョカン寺が正式に認めた日本で唯一の寺院。 |

|||

|

11:11強巴林へ到着。 断片的だが、’97年に行ったラサの記憶が蘇った。 |

|||

|

マニ車(摩尼車) 側面にマントラが刻まれ、内部にはロール状の経文、真言や、大型のものでは1秩がそのまま納められている。 心身込めて回せば、回した分量の真言を唱えたことと同じ功徳があると言われている。 |

|||

|

あらまぁ、開いてないわ。 土日・祝日のみ開門だった。 ジョカン寺にある釈迦牟尼仏十二歳像を採寸して複製した本尊にお目に掛かれなかったのは残念。 他にも見所豊富。 |

|||

|

春日井の風景がラサに見えて来る??? |

|||

|

折角なら、西蔵料理が食べたい。 入口にCafe龍があったが、開いていなかった。寺が開いていないから?そもそも営業していないかも? しかし、近い店あり。そちらへ向った。 |

|||

|

11:45 店舗前の「太麺」のサインが以前から気になっていたR363沿いの三代目溝口屋へ到着。待ち客5人。 太麺とたっぷりの豚肉が特徴の二郎系ラーメンを提供するお店。そこに、異色の麺を発見! しかも、毎月29日の「肉の日」は増量券購入で2枚まで無料で増せるとのこと。良いじゃない。 更に異色なのは、従業員が皆アジア系の男女。開店時間が12:00なのも異色。 |

|||

|

オーダーは、その異色のネパル麺 950円+肉増量 250円。当然2枚マシ。麺は、初回+昼で小心者の“小”。 「マサラ入れますか?」と聞かれ、当然のように「はい」と答えたが、どんな物が出て来るのだろう? マサラとは、南アジアの料理における用語で、様々な香辛料を粉状にして混ぜ合わせた物を指すそうだ。 お〜、なるほど香辛料の効いたスープ。麺も普通のラーメンとは違う。チベットからネパール山岳地帯の旅だ。 肉は「これで本当に2枚マシ?」と思う量だったが、美味かったので許す。岐阜のブランド豚だそうである。 スタンダードは何枚?増量はどうなる?気になる所だ。隣のオッチャンの“大”はタワーだった。食べ切れないだろう。 |

|||