|

トコトコ中国バスの旅 |

|

|

|

|

|

|||

▼My Collection -

Monkey - 訪問地 -

美食

【旅日記】

|

2024.12.1(日)

昭和のノスタルジーに浸る |

|||

|

どうしても明方ハムピラフが食べたく、食欲中心に計画。 ついでに名古屋の登録有形文化財巡り。 |

|||

|

10:52 名古屋陶磁器会館(旧名古屋陶磁器貿易商工同業組合)へ到着。 名古屋を代表する表現主義建築。景観重要建造物、登録有形文化財。 昭和7年(1932年)、名古屋陶磁器貿易商工同業組合の事務所として完成。 設計は名古屋高等工業学校教授の鷹栖一英。実施設計・監理は丹羽英二。志水建築業務店が施工。 昭和21年(1946年)、3階部分を増築。 昭和24年(1949年)、一般財団法人名古屋陶磁器会館が設立され、管理・運営を引き継いだ。 |

|||

|

昭和モダンな建物。 オッチャンが玄関前から中々動かない。暫くしたら、タクシーが到着。あ〜、出迎えだったか。 タクシーから降りて来たのは男女3人。オヤジはギターケースを抱えている。 何者?と思ったら、ライブに出演する遊佐未森、西海孝だった。 |

|||

|

土日は休館だが、彼らのお蔭で玄関の扉が解放されていたので近付いてみた。 伊奈製陶製のモザイクタイルを使用した床の一端を見ることができた。 |

|||

|

随分色褪せた『ALWAYS

三丁目の夕日’64』のポスターが玄関に掲示されていた。 調べてみたら、主人公の茶川竜之介(吉岡秀隆)が訪れる出版社という設定で利用されたとのこと。 この映画、大好きなんだよね。良く見てみよう。 |

|||

|

11:05 フレンドへ到着。ここが本日のメイン。 うどんの岩正から東へ50m。岩正へ行った時に、やたら客の出入りが有るので覗きに行って虜になった。 2台も路駐があるのに、店舗のガラス窓沿いに駐輪したら、隣の駐輪場へ停めろと言われ釈然とせず。 気を取り直して入店。ここも昭和の世界。懐かしい喫茶店。しかし、この辺り、治安は大丈夫か?少々心配。 |

|||

|

常連の如く、メニューを開かず目指す明方ハムピラフ 800円をオーダー。 お〜、凄い!鉄板スパならぬ、鉄板ピラフに大量の角切りハム。美味い! 少ない訳ではないが、更に100円注ぎ込み大盛にすれば尚良かった。次回は絶対にそうしよう。 しかし、他にも気になるメニューが沢山あるんだよね。素晴らしい。 一般に流通しているのは、同じ岐阜県郡上市の明宝ハム。こちらは、明方ハムから分離した第三セクター。 明方ハムは、農協が運営。希少価値をつけるために生産数を制限し、殆どが岐阜県内でしか流通していない。 |

|||

|

11:41 千種区の古川美術館分館 爲三郎記念館へ到着。 日本ヘラルド映画創業者、古川美術館 初代館長 古川爲三郎邸。 103歳で没後、「皆さんの憩いの場として使って頂きたい」との遺志を受け平成7年(1995年)から公開。 庭園と数寄屋造りの「爲春亭」、茶室「知足庵」等を楽しむことができる。 |

|||

|

大都会の真ん中に、こんな素晴らしい所が残っているとは。 建物は全て昭和9年(1934年)創建。 |

|||

|

別世界。 フォーチューンが「世界最高齢の富豪」と呼んだだけのことはある。 |

|||

|

11:55 覚王山日泰寺の門前で思い付いた揚輝荘

北園へ寄り道。 1年振り。早1年。早いなぁ〜。 |

|||

|

「竜の墨絵に女性の横顔」、隠し絵?と話題になったのは12年前。この看板、去年も有ったかな?今年が辰年だからか?何れにしても、絵は肉眼で見える。 |

|||

|

今年の夏は暑く、それが長く続き、秋がアッと言う間に終わった。 紅葉を楽しむことは出来ないのではないかと思ったが、ここへ寄り道して良かった。 |

|||

|

2024.12.7(土)

時折陽が差すと、紅葉が鮮やか輝いた |

|||

|

国指定重要文化財の五重塔を見学に、名古屋市昭和区の八事山興正寺へ。 門前のR153は昔良く通った。五重塔も横目に見ていたが、間近で見るのは初めて。 |

|||

|

10:35 到着。真言宗の寺院。貞亭5年(1688年)創建。弘法大師の五鈷杵を授かった天瑞圓照和尚が開山。 尾張藩二代目藩主・徳川光友公が帰依し、尾張徳川家の祈願所としてその名を知られるようになった。 「尾張高野」とも呼ばれ、学問・修行の場、また人々の信仰を集める場とされて来た。 工事中で少々残念。それにしても、広い。 |

|||

|

中門。かつて女人禁制だった東山との境にあった女人門を当地に移築。 五重塔は、文化5年(1808年)入仏。愛知県下に現存する唯一の木造五重塔。 |

|||

|

本堂、阿弥陀堂。 寿老人も奉る。 今年最後の紅葉チャンスと思い来たが、雲が多く今一つ。 |

|||

|

能満堂 享保2年(1717年)、尾張六代目藩主・徳川継友の寄進により建立。以後、徳川家の祈願修法所として大切に扱われて来た。 |

|||

|

時折陽が差すと、紅葉が鮮やか輝いた。 この先女人禁制。 いるじゃん。 |

|||

|

立派な不動明王。 ご利益あるか? 暗くなったら恐ろしくて歩けそうにない。 大日堂 |

|||

|

総本尊の大日如来像が 圓照堂前の大仏は基台工事中で空中浮揚。ふっふっふっ。 |

|||

|

11:30 守山区のラーメン福へ到着。何十年振り? 本当は八事の横浜家系ラーメン二代目英吉屋の予定だったが、11:00の開店が40分遅れで諦め。 そこで思い付いたのが、ココ。最近評価が上がって来て、チョイチョイ目にする様になり気になっていた。 それにしても久し振り。少ないメニューで何十年と続くローカルチェーン。立派だわ。 |

|||

|

オーダーは、大盛ラーメン800円。野菜増し。 いいねぇ〜。10代の頃は野菜には興味なかったけれど、今となってはとても嬉しいサービス。 懐かしい味。大盛にはコマ切れ肉が沢山入っているのも良かった。 強者はラーメン700円を2杯食べていた。ならば、大盛チャーシュー950円の方が良いのでは??? |

|||

|

2024.12.14(土)

渡り鳥の中継地、野鳥の宝庫へ |

|||

|

弥富市の弥富野鳥園へ行ってみた。その昔は、ゼロヨンやドリフトで有名だった鍋田干拓地。 新川沿いをひた走る。片側1車線の対面通行。走り易いが、恐ろしい。 更に恐ろしかったのがR23。圧倒的にスピードが違う。やはり原付には不相応だった。 帰路のR302は高速道路の高架下の1車線。ここは工事資材で路肩が狭い。 そこで無理に追い越して行く輩があり、怖かった。 |

|||

|

10:50 到着。 カワウ、カワセミ、オオタカ、カルガモなど、年間約100種の野鳥が観察できる。 |

|||

|

2階は鳥の説明がギッシリ。先ずはここで鳥を知ることから。 剥製を見るのも面白い。オオワシは、その名の通り巨大。 |

|||

|

2階は望遠鏡。3階には大型双眼鏡があり、手軽にバードウォッチングできる。 土、日、祝日は、日本野鳥の会の人が3階展望室で観察指導してくれる。 |

|||

|

木曽三川の河口から庄内川河口にかけての一帯は、水鳥を中心とした渡り鳥の中継地で、野鳥の宝庫だそうだ。 水辺には観察小屋がある。 |

|||

|

11:32 R23沿いの日光橋食堂へ到着。ここが真の目的地。 もう随分前になるが、R23とR302の交差点が立体になったことで、余り目立たなくなった。 しかし、店は大繁盛!場所柄、作業服のオヤジワーカーが殆ど。 外観もさることながら、店内は何から何まで昭和。ワクワクして堪らない。 |

|||

|

オーダーは、名物の「牛すじ定食」 850円。 国産和牛の大きなスジ肉の串が2本。先ずこれを外し、一つ口へ。美味いっ! 味噌がしっかり滲み、スジはトロトロ。これまで食べた牛スジで、ダントツNo.1! 常連さん達は色々なもの食べており、どれも美味そう。牛すじ串は、単品

250円でも食べられる。 前のオッチャンは、牛肉の玉子とじ定食 850円。出て来た所で、牛すじ を追加し、ご飯の上で串を抜いた! そっか〜、流石だね。良い学びになった。 |

|||

|

2024.12.20(金)

まさか!天然だと思って来たが、、、 |

|||

|

岐阜県各務原市の「伊吹の滝」を目指した。 今シーズン一番の冷え込み。原付のスピードでも、寒さが応える。 おまけに、帰路、アクセルが超重くなり右手の痛みに耐えながら加速。信号待ちが忌まわしかった。 帰宅後、早速グリスアップ。軽くなった。暫く再発しないことを願う。 |

|||

|

10:30 伊吹の瀧不動明王へ到着。目的の滝は境内にある。 ハイキングコースの入口になっており、人の往来あり。 平成2年(1990年)、近くの池で猫面魚が見つかりブームになったとか。 |

|||

|

本堂には立派な不動明王が並んでいた。 滝は水量豊富。プチ滝行ができそう。 まさか!天然だと思って来たが、戦後造られた人工滝だった! |

|||

|

男茎の神。個人が寄進したもの。ご利益は如何ほどか。 もう少し早く来ると、絶景だったのかも。 |

|||

|

11:04 手力雄神社へ到着。 6世紀末期頃、この地域を支配していた豪族が山の中腹に磐座を祀ったのが始まり。 永禄10年(1567年)、織田信長がここで稲葉山城攻めの戦勝祈願を行い、戦勝後に広大な社領を寄進した。 寺社勢力にも容赦ない攻撃で臨んだ信長だが、各務原へ攻め入り、周囲の寺を焼き払ってここに迫ったところ、霧が立ち込め体の自由が利かなくなり落馬した。これを神罰と恐れ、以後崇敬し千三百町歩を社領に付し、宝物等を寄進し文化財として今日に至る。 信長の勝利に肖り、勝運・開運の神として、特にスポーツ関係者の参拝が多いそうだ。 |

|||

|

創建不詳。 拝殿横の渡り廊下を潜ると、流造りの檜皮葺の本殿。 これは素晴らしい! |

|||

|

本殿の軒下に、巨大な寄木造りの龍の彫刻!しかも、柱に巻き付いている。 反対側にもあり、左右一対。 他にも彫刻が並ぶ。 左甚五郎作らしい。 |

|||

|

岐阜県天然記念物の「紅さざれ石」。“君が代”に詠まれたこの石は、石灰質の小石が凝結して大きくなり地表へ露出したもの。 赤い鳥居の並ぶ稲荷神社の隣に弓道場があった。信長に因む行事でもあるのだろうか? 境内には信長ゆかりの「弓掛桜」、「的場桜」も残る。 桜の季節に「新境川」の桜並木を通って、また来てみようか。 |

|||

|

11:33 金属団地の“ひかり食堂”へ到着。 シャッター通りになっている福祉会館の1Fで分かり易い。 この時間でも人の出入りが多い。カウンターの棚に並んだおかず皿の数からすると、12時過ぎたら金属団地で働く人達で混雑するだろう。 外観も店内も昭和感満々で楽しい。 |

|||

|

大皿、小皿、味噌汁、ご飯の4点で、何と500円!大皿、小皿は種類が豊富で、迷う迷う。 吟味の末、唐揚げ、コロッケ、焼きそば、サラダの大皿に、小皿は冷蔵庫からほうれん草のお浸しをチョイス。 美味かった〜!量も十分。コスパ最高。オッチャンのワンオペ、セルフサービスの成せる業。 郵便局員達が食べていたカレーライスは400円、オムライスの500円も気になる。 土日休業なので中々ハード利が高いが、是非また来たい。 ここにも大盛のり子さんが来店していた。恐るべし。何人前食べたのだろうか??? |

|||

|

2024.12.26(木)

寒さを我慢して走った甲斐あり |

|||

|

前回残念な思いをした岐阜県可児郡の笑やと鬼の首を中心にプランを立てた。 メインだった笑やのプレートランチは月〜木のみ。今日を逃すといつチャレンジできるか分からない。 朝方雨が降り微妙な空模様だったが、思い切って出発。 |

|||

|

10:00 入鹿池の南から東を通り、尾張バークウェイ入口を左折。 北へ走れば走るほど路面が濡れていた。案の定、この先「路面凍結」。 東建塩河カントリー北側の県境の峠を心配したが、問題無く通過。 |

|||

|

10:37 中山道伏見宿陣屋跡へ到着。 陣屋は影も形も無い。 伏見宿は、中山道50番目の宿場。元禄7年(1694年)土田宿の廃止に伴い整備された新宿。 木曽川の水運を利用した新村湊に近く、多くの物資の行交いとともに賑わいを見せていた。 |

|||

|

伏見交差点の一本松公園。 道標は、「左 兼山 八百津、右 御嵩」 樹齢200年を越える松は、往時を偲ばせる。 |

|||

|

手前から、古民家カフェ「多鞠庵」、旧伏見郵便局を利用した観光案内所「ゆったり伏見」、 国の登録有形文化財「松屋山田家住宅」。明治30年(1897年)築、昭和8年(1933年)増築、意外と新しい。 あ〜残念、既に冬休み。 |

|||

|

播隆上人名号碑(天保5年、1834年)。「南無阿弥陀仏」と刻まれている。が、読めず。 播隆上人は、江戸時代後期の念仏行者。 越中国に生まれ、各地で念仏修行を行い槍ヶ岳の登山道を開いた。 晩年には、美濃を中心として仏法を広めてまわり、各地に名号碑や念仏講が作られた。 |

|||

|

女郎塚を探して洞興寺の山門へ向う。 寺まで行ってみたが、見つからない。 旧跡には案内のサインが欲しい。 |

|||

|

隣の伏見子安観音堂が、その場所だった。 この観音堂は、その名の通り安産子育ての守護として祀られている。 江戸時代に兵火で焼失、昭和には伊勢湾台風で全壊、苦難の歴史があった。 |

|||

|

塚には「女郎塚供養塔」が立ち、周囲に多くの石仏が祀られ、 三十三観音

と言われている。 一説には、伏見宿には多くの飯盛女が働き、身寄りのない人も少なくなく、亡骸をここに葬った事が謂れとか。 |

|||

|

11:22 比衣の一里塚跡へ到着。 日本橋から96番目の一里塚。 顔戸の一里塚とも言う。 |

|||

|

11:28 鬼の首塚へ到着。 鬼の岩屋(鬼岩公園内の岩穴)に住み、鬼のような乱暴暴虐を極めた関の太郎の首を埋めた塚。 またの名を天神塚と言う。 |

|||

|

約800年前、この地の地頭交告源吾盛康の家臣4名が、蟹薬師のお告げによって討ち取った。 その首を京へ運んでいると、急に首が重くなり動かなくなったため止む無くここに葬った。 葬った後は、守護神としてこの地を守ったと伝えられている。 良いヤツじゃないか。 |

|||

|

11:34 愚溪禅寺へ到着。 応永3年(1396年)、妙心寺五世の義天玄承が現在地より600m西の鈴ヶ洞に創建。愚渓庵と称した。 義天玄承は、犬山の瑞泉寺で日峰宗舜(後の妙心寺四世)に師事修行。 応永35年(1428年)印加状を受け、故郷の土佐へ帰ったが、暫くして美濃へ来て寺を創建。 |

|||

|

十八年間に亘って看院し、後に妻木氏に迎えられ崇禅寺の六世となり、請われて妙心寺の八世となり、更に大徳寺の三十九世となった。 愚渓寺の寺号は、永正3年(1506年)、三世の明叔慶浚の代に美濃守護職の土岐政房から与えられたとの書状が残る。その他にも、幾多の戦国武将が関わった。 二重の塔の「多宝塔」は、一切経全巻が納められた経蔵。町文化財に指定されている。 |

|||

|

約1,700㎡の広大な境内敷地と美しい枯山水の庭「臥龍石庭」を有する。 何と、拝観料は無料である! |

|||

|

臥龍石庭は、3つの石で横たわる龍を表現。 京都龍安寺の石庭の原型と言われている。 う〜ん、素晴らしい! |

|||

|

旧中山道を御嵩宿陣屋跡へ向かう。 |

|||

|

11:55 名鉄広見線の終着、御嵩駅へ到着。 昭和時代は、新名古屋方面からの直通特急・高速・急行の運行があった。 平成も、朝と平日の夕方から夜に犬山・名古屋方面、主に中部国際空港行4両編成の直通があった。 しかし、現在は全て2両編成の新可児止まり。そして、赤字で廃線の危機。頑張ってくれ〜。 |

|||

|

駅前に大きな地図がある。これは有難かった。 範囲が広く、瑞浪の鬼岩公園や八百津の杉原千畝記念館まで出ていた。 |

|||

|

駅前交差点の北西角には、みたけとんちゃん販売店の「よってりゃあ・みたけ」。 寄ってみようと思っていたが、定休日だった! |

|||

|

天台宗 大寺山 願興寺。場所は、大きな地図の背中。 弘仁6年(815年)創建の古刹。天台宗の祖・最澄が東国巡錫の折、この地を通った際に疫病に苦しむ者が多いことを憐み、布施屋(施楽院)を開創し薬師如来像を祀ったのが起源とされる。 しかし、更に百年以上前の白鳳期の古瓦が境内から出土しており、前身寺院の存在が確認されている。 長徳2年(996年)、庵の西南にある池が金色を放ち、俄に風雨が激しくなり数千の小蟹の背に乗った薬師如来像が現出したと言う。それ以来、蟹薬師とも可児大寺とも呼ばれるようになったそうである。 |

|||

|

残念ながら、本堂は2017年から10年掛かりの解体修理中。 本堂が建立されてから初となる礎石から全て解体。こんな地方でも、そこまでする事があるとは驚き。 写真を見ると確かに素晴らしい。 柱が48本あるため「いろは造り」と呼ばれ、周囲には建具も壁も無く厨子が見える。 2026年7月完了の暁には、是非直に見たいものだ。 |

|||

|

御本尊の薬師如来坐像を含め、24躰の国指定重要文化財を保有。 中でも秘仏とされている本尊は、子年の4月の第1日曜日に御開帳される。 庫裏で声を掛ければ、その他の仏像群は霊宝殿で見られるらしい。 |

|||

|

願興寺山門前の「御嶽宿わいわい館」 旅人をもてなす観光おもてなし施設。 無料の休憩所のほか、観光情報の提供やお土産品の販売を行っている。 良い雰囲気。 |

|||

|

御嶽宿は、中山道49番目の宿場。、願興寺の門前町として発達。 「伝馬掟朱印状」によると、慶長7年(1602年)中山道の整備を始めた徳川家康がいち早く設けた。 中山道全線を通じて、山地と平坦地の切り替わる場所であり、軍事戦略上重要な場所と考えられていた。 中山道みたけ館前。ここは、中山道に関する資料を豊富に揃えた郷土館と図書館の複合施設。 日本最古の象が闊歩した1800万年前から、中山道と宿場の隆盛、隠れキリシタンの歴史等あり。 御嵩町の歴史と文化が感じられる。 |

|||

|

御嶽宿本陣跡 陣屋は残っていない。 |

|||

|

往時の賑わいが目に浮かぶ。 |

|||

|

商家竹屋 金融業をはじめ、繭・木材・綿布など手掛け、総合商社の先駆け。 商家に相応しい質素で風格のある江戸時代の建築様式が色濃く残る。 現在は資料館として、建物の見学や機織り体験などができる。 |

|||

|

見学は無料。 タイムスリップできる。 |

|||

|

12:10 笑やへ到着。やってて良かった。 古民家をそのまま利用。靴を脱ぎ、8畳2間の座敷へ上がり、テーブルに着く。 4人掛けが4卓。休日は混雑するらしいが、さすがに木曜日。老婆が2人寛いでいるだけだった。 今は無き、生まれ育った家に良く似ている。懐かしい。 |

|||

|

オーダーは、勿論プレートランチ690円。ご飯多め。味噌汁も付いてこの値段。 ひれかつ、コロッケ、里芋、、、と種類が豊富。中でも、梅を包んだささみは抜群に美味かった! 雰囲気、味、値段と三拍子揃っている。距離と日替ランチ提供日のハードルは高いが、是非また行きたい。 帰路、肉のキングの入口に行列を発見。写真では見たことがあるが、驚いた。そして、とても気になる。 |

|||

|

2024.12.27(金)

年の瀬に厳しい仕打ち |

|||

|

杉原千畝続きで名古屋市瑞穂区の瑞陵高校へ向った。ずっと気になっていたが、初訪問。 何年も通勤に使った県道15号線、名古屋環状線の瑞穂区役所を西に折れて350m。 杉原千畝は、瑞陵高校の前身、旧制愛知県立第五中学校に学んだ。 江戸川乱歩と入れ違いに入学したそうだ。 ガソリンを満タンにして暫く走り、そろそろエンジンが暖まった頃、何だか加速が悪い。異音も。嫌な感じ。。。 |

|||

|

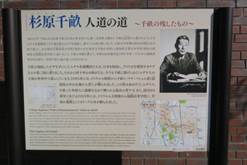

11:14 到着。「命のビザ」で知られる杉原千畝は日本の外交官。第二次世界大戦中に迫害から逃れようとするユダヤ系難民に2,000通を超えるビザを発給し、多くのユダヤ人を救った。 千畝が少年期の約10年間を過ごした名古屋市では、功績を称え当時の居住地付近から瑞陵高校を結ぶ全長約4.5kmを「杉原千畝 人道の道」と名付け、銘板や案内板を設置している。 人道の道 : 東別院 ⇒ 沢上 ⇒ 高蔵 ⇒ 雁道 ⇒ 高蔵高校/中学校 ⇒ 瑞陵高校 |

|||

|

校門の横にメモリアルパークを作るとは洒落ている。 A. 決断と希望 B. 運命のビザ C. 杉原千畝の生涯 D. 歴史と継承 |

|||

|

ユダヤ人家族との等身大ブロンズ像。 背景の壁には、42枚のビザリストを復元した陶板。 救われた人々のその後。リストとNo. が一致しており感慨深い。 |

|||

|

全29枚のパネルで解説。 一部は音声ガイダンスをスマホで聞ける。 戦争が徐々に激しさを増す一年だっただけに彼の行動がより強く胸を打つ。 |

|||

|

11:40 食堂銭屋へ到着。一歩通行だらけの住宅街で迷った。 元々市場の中のめし処で人気だった店が閉店し、惜しまれていた所に復活。 カウンター 8席の小さな店だが、味と安さで大人気との評判。 心配したが、空いていて良かった。 12時過ぎると、近所で働く人々が続々来店。店内の待ち席も一杯になり、諦める人が続出。 早く着いて良かったとつくづく思った。 |

|||

|

オーダーは、ブタスタミナ定食 500円!めちゃくちゃ美味い! ご飯は標準の中盛 250g

にしたが、+100円で大盛 450g にすれば良かった。 最後に炒め汁を掛けたら最高だったろう。次は絶対そうしよう。 メニューは豊富で、どれも安い。一年の締めに、うな丼 900円、倍盛り1,350円も気になった。 しかし、この値段、どう言う事??? |

|||

|

気持ち良く銭屋を出て、店先に停めたモンキーのエンジンを始動。 多少掛が悪いが、冷えたので気にせず走り始めた。 名古屋環状線に出たので、全開で、、、おや?加速が鈍い。 と思っていたら、市大病院の交差点で、ついにエンジンが止まった! 何度かキックすると掛かるが、ギアを入れスタートしようとすると再びエンスト。この連続。 諦めて押し、5km先のレッドバロンを目指した。 やっとの思いで到着し修理を申し込んだが「ウチで購入して頂きましたか?」と聞かれ、「いいえ」と答えたら「整備記録簿に掛けないので」との、勝手な理屈で修理を拒否された。あの店には絶対にもう行かない。 |

|||

|

仕方無く、また押す。古出来町の下り坂は惰性で下ったが、ナゴヤドーム西の交差点で力尽きた。 14:10 JAFに救援を依頼。応対は極めて親切。ところが、レッカー者到着まで約70分掛かるとの事。 歩道橋の下で風を避けて待つ。しかし、汗だくの身体が段々冷えて行き寒い。 15:30 レッカー車到着。ところが、ホイールベースが短く牽引は無理。オイオイ、しっかりしてくれ〜。 16:20 フラットベッドのレッカー車到着。長かった〜。しかも、それまでずっと寒空に曝され芯まで冷えた。 17:15 漸く帰宅。すっかり日が落ちてしまった。ナゴヤドーム西から家まで8.3km、押した方が早く着いたかも。 年の瀬に厳しい仕打ち。さて、今回の原因は何だろう? |

|||